夏の夜、絵具の水入れに雨水を溜めて。

二学期が始まり、半年ぶりに最終下校時刻まで学校に残っていた。入学当初から変わらない低音のアメージンググレースが今日はまるで僕らの深いため息をこだまさせているように聞こえた。僕はそんな校舎の音色を背に校門からふと見上げる大きな空が大好きだ。「まだあの色だ、」小走りで学校から駅までの坂を駆け下りた。

運良く電車に駆け込めれば最寄駅まではあっという間。駅を出ると頭上に広がる淡い瑠璃色の空を背景に薄橙色や桃色で輝く雲の美しさは、まさに低音のアメージンググレースのようだった。このビルがなければもっと美しい空が見えるのに、あとちょっとでこの最高の時間が、色が、消えてしまう。

まだ脳裏に薄らと景色が映っている間に家のベランダまで全速力で走ってしまおうという少年の思いつきは重たいPCと教科書がパンパンに詰め込まれているリュック付きの体に拒絶された。ステイホームなまりの副作用は小さな何かを奪っていく。

長い信号を待ちながら横断歩道の反対側に並ぶマスクと髪の毛の隙間にくしゅんとある目たちを観察していると時間が過ぎていた。「あ。早いって、」再び空を見てみたらもうあの空ではなくなっていた。さらにリュックが重く感じたので、しょうがないからイヤホンをつけてあの空っぽい音楽をかけて呟いた、「いつかまたあの空は見えるかもしれない、きっと見れる。」

でも、あの時と全く同じ空というのは見ることはできない。

いまだに僕の中にはコロナ時代が過ぎれば昔と同じような世界が戻ってくるだろうと信じている自分がいる。コロナ禍で自分の成長と時代の成長が比例していないことに猛烈な喪失感を感じている人もいるのではないだろうか、口では努力して「新たな時代最高!」といいながらも結局変わっていない周囲の現実を目の当たりにして、まるで止まった時間のなかで正体不明の「新しい」を追い求める虚無感。勿論、答えなんて何もない。一方で、今まで既に存在していた新たなものが急に目の前に出現し、それに対して自分の成長が追いついていない人もいることだろう。どちらにしても読めない時代と理解できない自分という人間が重なり合おうとしてもそのプロセスに違和感や何かを忘れ去ってしまったかのような喪失感を感じるのはいうまでもないのかもしれない。

3ヶ月ぐらい前だろうか、僕はプロフィールとしていたnoteを消去した。理由はひとつ、「なにものでもない人」になりたかったから。急に病んでしまったのかと思われるかもしれないが、プロフィールや考え方を事前に飲み込まれてからお話をさせて頂くと、ときに相手の持つ自分に対するステレオタイプに影響を受ける場合がある。その瞬間、自分の口から出る言葉がまるで自分のものではなかったかのように自分らしさが己から離れていくような感覚を味わう。だが、それが悪いわけではない。高校生社会起業家(都内在住・男)としての視点も大事にしたい、と思っている。「中高生ブランドを使いたいのね」と一言で課外活動界隈の人に言われるがそういう訳でもなく、1つの人間界の細胞としての主観を持つことに責任を持ちたいと真面目に思っている。SDGsの求める地球人という分離思考のない人間という理想も無論大事ではある、が、地方に暮らす高校生が認識するふつう(周りに見える世界や人)と都内の高校生が認識するふつうは、お互いが同じふつうを見ていると信じ込みながら全く違うふつうを認識している。だからそれを現段階でお互いが地球人だからといって一括りに認識させようとする教育の作用は当たり前だがSDGsの目指すものとずれが生じていくだろう。まずは1人1人が自分の社会の中の足元と視点に主観を持った上で地球の価値を高めるために話し合いを行う、ディスカッションのような追突する事もない、1つの不透明なゴールと真理に向けた対話を行い始めた時、そこにいる人たちと共に地球人の価値を問い直してみたい。そこには生まれた環境から生き方までの全てを個性に、武器に変えていき、時代の残していく負の遺産の薄暗さを抹消する芸術がそこに存在すると僕は信じている。

最近、Ashoka Youth Ventureに認定して頂いた。Ashoka Japanは社会にある疑問や違和感に対し、自らのアイデアと行動で変化を起こす12〜20歳を「ユースベンチャラー」として認定して「実験の場」を1年間提供して下さる。Ashokaは1980年にビル・ドレインさんによって創設され、ソーシャル・アントプレナー・シップを定義し、世界中に社会起業家を生み出した巨大なコミュニティだ。この機会を通して世界中の社会の矛盾や違和感と本気で向き合われている方々との出会いを楽しみにしている。そして何より私もこのコミュニティに貢献できる事を嬉しく思っている。認定審査の前に言われた「ここではノーベル平和賞以外はすごいと言われない」という言葉が胸に響いた。日本では残念ながら大人に自分が何をしてきたのかを話すと「高校生なのにすごいねぇ」という他にもたくさん世のために目を血走らせて活動をする同世代がいるのにも関わらず「凄い高校生」がこの国にいない前提のフィードバックが返ってくる事が多い気がしている。そんな「すごい」とだけ言い続ける社会を助長してしまうコミュニティは同世代がファーストペンギンになるかもしれない可能性を諦めさせる事があるのではないだろうか。そんな中で、このコミュニティの姿勢はとても共感する事ができた。

審査会でのプレゼンが終わった後、パネラーの方が言い残された「16歳にしては完成しすぎてる。大器晩成やで、もっと泥沼のような場所に足を突っ込んだり、失敗を積み重ねた方がいい。君には自分の軸を見つけるための心のやすりの数が足りない。」というフィードバックがモワモワと自分の中に残った。久しぶりの感覚でなんだか忘れていた事を思い出したような感覚を味わい、今までかっこよく蓄積していた自分のいろいろな側面をもっと削りまくって自分という生き方のジャンルを作りたい、改めて自分を見つめ直していく時間を迎えた。おそらくこれからもこういうのをリピートするのだろうけれど。

審査会の前、数ヶ月前だろうか、実は僕は久しぶりにいろいろな悩みを抱えていた。早朝、品川から都バスに乗ると太陽で照り輝くコンクリートのビルが見えてきた。「品川出入国管理局前」バスのおじさんのアナウンスと同時に外国人で寿司詰め状態のバスから人がどっと降りていく、僕がウェルカム感の全くない「面会」看板の横を進んだ先には居心地の悪い空気がピンと張り詰めていた。面会申請が承諾され、7階へ上ると、まるで刑事ドラマを見ているかのような光景が広がる。分厚いドアの先にある冷たくて狭い面会室、まるで犯罪者と面会しているのかと錯覚させられる。10分ほどすると顔色の悪い職員と共に笑顔の難民の方が姿を表した。「はじめまして、由人って言います。」辿々しい英語の挨拶をすると、彼の口から言葉が溢れ出した。バングラで同じ政党の仲間が殺されたこと、必死で日本に逃げてきたエピソード、一度収容所から釈放された時に理不尽な理由で冤罪の罪をかけられた話、そして自殺する人が絶えない収容所の現状や今、青空をちゃんと見る事が最後の希望だと言う話、、一連の話が終わった時、僕は何をしたら良いのか分からなくなっていた、彼の後ろから睨み付けてくる職員の目を睨み返した、それしかできなかった。面会時間が終わる2分前、僕は必死に彼と祈っていた。「どうか神様、私が彼らの希望を受け入れる方法を教えてください。」そういって重い扉を閉めると何も考えらずに次の面会の予定をいれていた。帰りの入管職員と2人きりのエレベーターで聞いてみた「この仕事、楽しいですか?」彼は首を横にふった。もう1つ聞いてみる「彼らを助けたいと思いますか?」こくっと彼は頷いて、口を開く「ボスがいるので」。対話は分断された、日本の合理性を押し通す入管と社会の倫理観を向き合わせても対話は生まれない。ただ人権を侵害するという事実は変わらない。

周囲をふつうと認識してしまう作用を持つ自分は、この日、知らない世界に思いを馳せた。知らなかった世界を変えたいと思った。

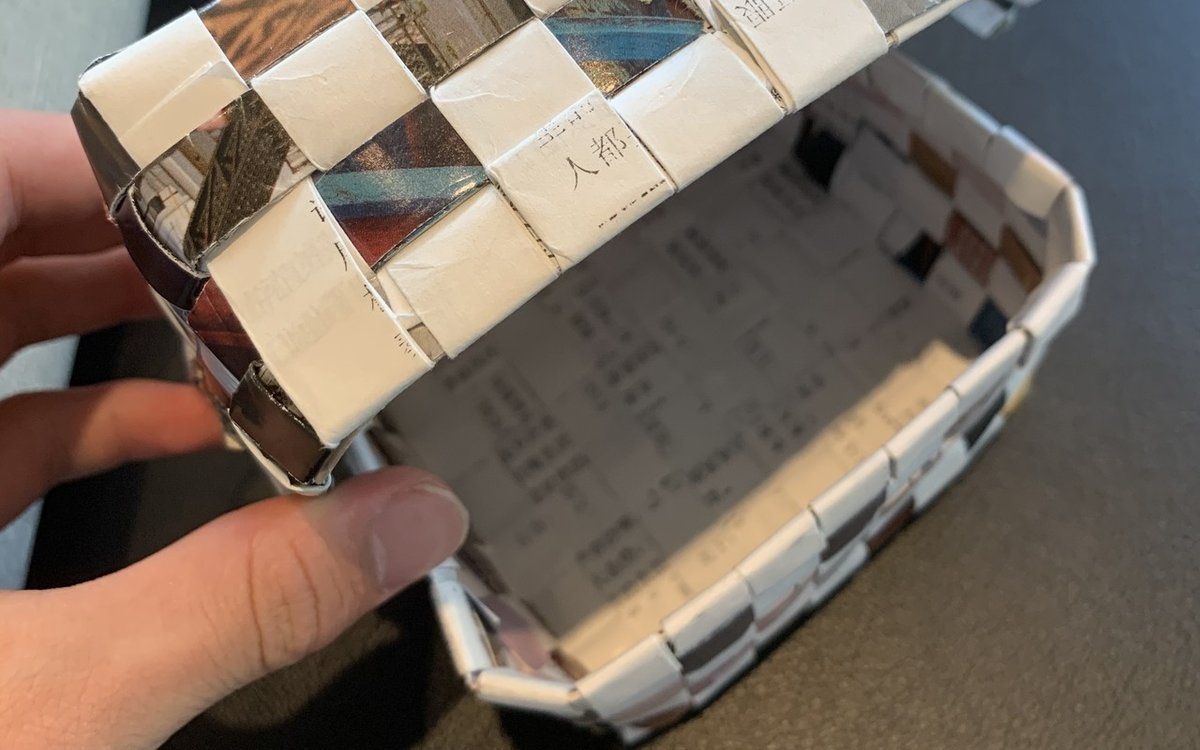

そのあとも面会をし続け、20人の収容者と面会した。この間で8日目になる。彼らの声はなかなか外に届けられない。届ける方法は3つのみ、分厚いガラス越しの面会室に行き、必死で声をメモするか(録音禁止)、収容者が中からテレフォンカードで電話をかけてもらった声を電話越しに録音するか、記者が入管に取材申請をして職員の立ち合いのもと取材をするか(最近は面会妨害や面会申請を拒否されることも多い)となっており、尽く彼ら自身が自分の声を届ける事が難しい。あるニュースで仮放免中の人(収容者から一時的に出され、働く権利と県境を超える移動の権利はないが監視の上で一定の自由が与えられる人)がスモッグと仮名ではあったが悲惨な状況に対して怒りの声を訴えていた、そこだけ切り取られたその映像は、共感を持つ事が難しく、そして何よりも同じ国で起きていることではないように見えてしまったのだ。面会では「ハンバーガーが好き!」とたわいもない話もするし、アメリカンジョークを投げてくれる人もいる(英語力が追いつかないが笑)、まるで家族のような関係になった人もいっぱいいる。あるペルーの収容者の女性がなかで寄せ集めた古紙で箱を作ってプレゼントしてくれた。「忙しい」とかそんな事を言い訳に過ごしている自分が情けない。このコンクリートの中では学びしかない。

そしてそのリアルさと、温かさを肌感じて、それとメディアの生の倫理観に伴う発信に存在するギャップがとても怖かった。この違和感を失わないように最後に僕の将来について自戒を込めて呟いておく、「目を血走らせるソーシャルセクターが最高にかっこいい世界観と共に輝く手伝いをしたい。」文化や宗教、言語、肌の色、倫理観、そのソーシャルセクターのコミュニティをとことん理解して、社会や環境のためになるコトを、世界に認められる高級自動車のブランドのような「かっこいい」にしたい。

あなたに見せたい世界を作りたい。

最近、夜中の2時ぐらいにベランダに出て、絵具の水入れバケツをおく。ポツン、ポツンと雨がそこに溜まっていく。その雨水に筆を入れて、紙に色をのせていく作業、まるで日常に戻っていくようなその時間が好きになった。ぼーっとしてると世界においてかれんぞ、自分。

2020年9月27日 今日は雨の日です。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?