月またぎレビュー2016「3、4月→5月」

「3月→4月」はサボってしまったので今回はボリュームアップ、トピックと文章量を多めに増刊号的にお届けします。

【アート】ではすでに行ったものの他、これから行きたい展覧会も。浦和方面と三島方面は今が行きどきです。

【テレビ】では4月にはじまった今季アニメについて、「ゾンビもの」「職業ヒーローもの」「なろう系」といった物語類型の話になったので若干重いですが。。。

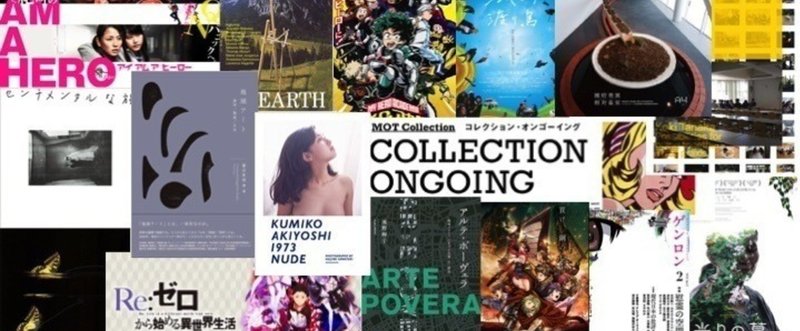

ヘッダー画像も所せましとなる全16トピック、約5000字どうぞ。

【アート】

國府理 「オマージュ 相対温室」 @Gallery A4(エークワッド)

2014年、当時開催中だった展覧会の展示作品の点検中、不慮の事故で亡くなった國府理さん。その時の会場(国際芸術センター青森)でサイトスペシフィックに制作された氏の作品の再現を中心とした展示。今回の展示で再現された「相対温室」は、自然の中にある「循環」をテーマとした作品。静かだが力強いその自然の営みそのもが抽出されている。5/8(日)まで。(終わってしまった。。。)青幻舎から作品集が発売予定。

毛利悠子 「Pleated Image」 @waiting room

スキャナを使い、極めて物質的な現象から不確定な像を無限に生成させる作品。安部公房のオマージュ展で見た小宮太郎さんの作品もスキャナを使っており(手鏡をスキャナで取り込むことで何も映っていない鏡面を成す)、カメラに代わる複写装置としてのスキャナが、最近いろいろ試されているのだなと思う。あとスキャナの音がいい。カメラのシャッター音的な矜持があるのだということにも気づく。5/15(日)まで。

「コレクションオンゴーイング」 @東京都現代美術館

新収蔵のウォーホルの写真、はじめて見るものだがとてもよかった。まとまって出品されていた豊嶋康子さんもよい。あと昨年、会田家の「檄文」で話題となった「ここは誰の場所?」展の記録集がインフォメーションでもらえる。

アートや表現におけるタブーをテーマとして各所で波紋を呼んでいるキセイノセイキ展、ピクサークオリティの真髄に迫る「ピクサー展」も同時開催。5/29(日)まで。

田中功起「共にいることの可能性、その試み」 @水戸芸術館現代美術センター

ギャラリーガイドツアーに参加した。観客3名+市民ボランティアガイド1名で1時間半ほど展覧会をまわったが、この展覧会においてはその時間も特別な意味を持っているように思われた。展示された映像でも参加者たちが共にいることの難しさをにじませていたが、ぼくもこの短時間でそれを実感。

プロジェクト参加者の募集文には、3.11の時に各地で生まれた美しい共同体像を取り戻すことを目的にするかのように書かれていたが、それは明らかに方便だろう。ガイドさんはそのコンセプトに素朴に反応していたが、作品を見るとそんな共同体像はとても見いだせない。むしろそういった「美しい共同体像」が幻想であることを示しているように見えた。

それからピアノや陶芸の先行作品はよくできていて、今作の補助線にもなっているが、同じ「共同」といっても今回のプロジェクトとはやはり性質が違うものだろう。しかしその違いによって、むしろ今作の共同体のあり方が際立っているようにも見えた。

新作は映像全編で240分ほどあるとのこと。全部見る必要はないが、作家の田中功起さんと映像監督の藤井光さんのインタビューは見た方がよいと思う。

5/15(日)まで。

**ここからはこれから行きたい展覧会を。

→ 浦和方面へ

「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間つかまえて」展 @埼玉県立近代美術館

5/22(日)まで。

若林奮「飛葉と振動」 @うらわ美術館

6/19(日)まで。

→ クレマチスの丘へ(三島)

「KIGI キギ in Clematis no Oka」展 @ヴァンジ彫刻庭園美術館

7/3(日)まで。

本橋成一「在り処」 @IZU PHOTO MUSEUM

7/5(火)まで。

「ロベール・クートラス 僕は小さな黄金の手を探す」 @ベルナール・ビュフェ美術館

8/30(火)まで。

【映画】

「光の墓」 アピチャッポン・ウィーラセタクン

日常と非日常の落差によるカタルシスが排除されているのだが、時間の流れが絶妙にコントロールされていて、淡々としつつも退屈ではなくとても気持ちのいい映画になっている。BGMがほとんどなく、環境音を拾った音響もいい効果。

「ジョギング渡り鳥」 鈴木卓爾

メタフィクションとして、役者と撮影スタッフと観客の多重的な視点の問題として、いろいろと言えることがありそうな映画だった。そのような複雑性だけで「いい映画である」とは必ずしも言えないだろうが、まずは感覚としてけっこうおもしろいと思った。

「ゲンロンβ」への寄稿で渡邉大輔さんは、「リヴァイアサン」(こちらも好きな作品)を引き合いに、両者を「多視点性」という共通項を出発点に比較している。その後ゲンロンカフェでの渡邉さんと北小路隆志さんによるトーク「いま、映画は「政治的」たりうるか」も視聴し、映画の「おもしろさ」について考える。

今後も各所で特集上映されるようだ。

「アイアムアヒーロー」 佐藤信介

DQN系カップルとサークル系カップルの間にはさまれて、自分もサバイバルを強いられる気分で鑑賞。ストーリーで描かれるクラスタの縮図(ZQN×主人公(大泉洋)×籠城する生存者集団)が観客席にも表れていた。ここでぼくは自分を「主人公」に重ねてしまっているわけで、当たり前の感情移入のようにも見えるが、このクラスタのアナロジーからはいろいろ引き出せるような気がする。

アクション的にも非常に見ごたえがあったものの、「なんでもZQNのせい」としてしまうような物語の弱さは感じた。

【テレビ】

「甲鉄城のカバネリ」

スチームパンクの世界観の中で繰り広げられるいわゆる「ゾンビもの」だろうか。これまでほとんど見てこなかったジャンルだが、去年くらいから続けていくつかの「ゾンビもの」が映像化されたこともあり、見る機会を得ている。「がっこうぐらし!」や上記の「アイアムアヒーロー」、あと「屍者の帝国」も広い意味でそれに当たるだろう(が、「屍者〜」は「フランケンシュタイン」に多くを依拠しており、やはり「ゾンビもの」とは一線を画す)。前者二つと「カバネリ」はゾンビに噛まれたものがゾンビになってしまう、という定番の設定を持つ。また「カバネリ」と「アイアムアヒーロー」はいずれも「半分」だけゾンビとなった(=「半分」だけ人間を残した)存在が重要な意味を持って登場する。「ゾンビ化」という不可逆性に対する絶望と、ある超越性の境界に留まるハイブリッドな存在に見いだされる希望が印象的だ。

「僕のヒーローアカデミア」

自立した職業として認められたヒーローが複数登場する「職業ヒーロー」ものの系譜がある。「タイガー&バニー」や「コンクリートレボルティオ」、さかのぼると「ラッキーマン」などがそれに当たるだろうか。「職業ヒーロー」ものは、多くの場合ヒーローそのものについての批評的な視点が含まれる「メタヒーロー」ものである。中でも「ワンパンマン」や「サムライフラメンコ」はその批評性が中心に据えられた作品といえるだろう。

「ヒーローアカデミア」も、あくまで少年漫画の王道を貫きつつ、ヒーローになるための学校を舞台とすることで、ヒーローとなるための素養を相対化して明るみに出すという意味で「メタヒーロー」的な視点で描かれている。

また作中では、異能力のことを「個性」と呼び習わす。学校で求められる名ばかりの「個性」や、PCへの過剰な配慮のために都合よく使われる「個性」に対する違和感の表明になっていることは言うまでもないだろう。

「Re:ゼロから始める異世界生活」

「なろう系」と呼ばれる作品。このジャンルとして、前期には「この素晴らしい世界に祝福を!」や「灰と幻想のグリムガル」が、昨年は「ログホライズン」(2期)や「オーバーロード」などが放送されていた。MMORPGの世界を舞台とした「.hack」シリーズや「ソードアート・オンライン」の系譜でもあるが、「現実世界」と「異世界」の虚実の関係は(今のところ)ほぼ描かれず、「現実世界」の経験を引き継いだ主人公や登場人物が「異世界」を冒険するというのがストーリーのおおまかな傾向になっている。

さて、この作品でも主人公はやはり、日常世界から突然投げ込まれた剣と魔法の異世界での冒険に巻き込まれていく。しかし彼は、このいかにもフィクショナルな状況を、オタクのリテラシーによってすんなりと、楽観的に理解するのだ。そして早々に状況を受け入れた主人公は、この後もこの作品を特徴付ける「ループ」の中で、そのオタクリテラシーを生かしながら立ち回っていくのである。

登場人物が「オタク」であるというこのような設定は、最近のアニメでしばしば見られる。彼らはオタクであることを自認しており、現実世界から見た「オタクコンテンツ」である彼らの世界で起こりうる典型的な状況にも極めて自覚的に振る舞うのだ。より広い層にオタク文化が普及した近年、オタクコンテンツの中でオタクについて描くといった自己言及的な物語構造の台頭はとても興味深い。

またこれら「なろう系」の作品で「オタク」を導入することは、不条理な状況を受け入れるまでの過程を描かなくてもよいという点で、ごく序盤から本題に入れるという作劇の仕掛けになっているようにも感じられる。(個人的にはその「過程」を含めた虚実の関係性がスリリングに展開するものを期待しているが。。。)

【本】

『ゲンロン2 慰霊の空間』

購読している言論誌の最新刊。筒井康隆+東浩紀「SFから神へ」、千葉雅也+東浩紀「神は偶然にやってくる」の対談を収録。いずれも会場なりニコ生で聞いていたが、とても刺激的だったので活字化はうれしい。

ヴェネチアビエンナーレ国際建築展コンペ案の応募企画書「怨霊の国を可視化する」もとてもおもしろい。コンペには落ちてしまったらしいが、どこかで実現しないものだろうか。

前号から続く小特集「現代日本の批評2」は1990年代に入り、第一回よりだいぶ固有名詞も分かるものが増えてきたようだ。まだ読んでいないがちゃんと読んでおきたい。

『アルテ・ポーヴェラ:戦後イタリアにおける芸術・生・政治』 池野絢子

本書は未読だが、刊行記念のトーク(池野絢子×沢山遼)に行ってきた。アルテポーヴェラという名前は知っていたが、その内容についてぼくはどうやら違う認識を持っていた。なので期待していたものではもちろんなかったのだが、定義が難しいというこの芸術運動について、いろいろな角度からとてもおもしろい話が聞けた。現在の芸術について考える上でもいろいろと参照ができそうだ。

『地域アート――美学/制度/日本』 藤田直哉

瀬戸内国際芸術祭、あいちトリエンナーレ、さいたまトリエンナーレなど、まさにこの本の俎上にあがりそうなアートイベントが多く開催される本年。

その賛否で話題となった藤田直哉氏の「前衛のゾンビたち」を出発点に、様々な立場の論客たちが巡らすアートや公共性についての議論を収録。今まさに読んでおくべき一冊だろう。

それから、アマゾンの書影はなぜかモノクロで地味だが、実際には青の発色や箔押しなど、結構きれいな装丁になっている。

『センチメンタルな旅』 荒木経惟

写真史に輝く記念碑的写真集、荒木経惟『センチメンタルな旅』。そのオリジナル私家版に収録された108枚の写真を完全版としてパッケージ(デザインは町口覚さん)。『センチメンタルな旅』のコンタクトシートが収録された、スイッチのアラーキー特集号も合わせて持っていたい。

『秋吉久美子写真集1973NUDE』 沢渡朔

なんと43年前の写真が沢渡朔さんの倉庫から発掘されたとのこと。見つけてくれてありがとう、と言いたくなる時代を超えた秋吉久美子さんのかわいさ。美しいヌードなのだが、これが漫画雑誌のセンターカラーを飾っていたというのだからすごい。

『foam #44 「ON EARTH」』

アムステルダム発のフォトマガジン、今号は「ON EARTH」をテーマに大地や自然を同時代的な感性でダイナミックに捉えた写真が並ぶ。このところ再評価が顕著なランドアートやアースワークにも繋がりを感じることができとても興味深い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?