釈尊の教えが世界のZENになるまで~東洋思想~

こんばんは、チーママやよいです!仏教や儒教、禅という言葉はよく耳にする気がしますが、どんな教えだったかな?とふと思うことがありませんか?哲学やさまざまな教えを知ることで、自分の人生の幅が広がるような気がします。というわけで今回も東洋思想についてお届けいたします。

東京の書道教室 書道のはな*みち 主宰 スパルタ書道家 高宮華子先生の双子の姉、はな子ママのラジオ番組「はな子ママのお部屋」を聞いて、学んだこと、気づいたこと、感じたことなどを愛弟子兼チーママやよいの独自の視点も加えて書き連ねていきます。はな子ママのお部屋のnote支店としてもご活用ください。

はな子ママ、華子先生のことをもっとお知りになりたい方はこちらにアクセスしてみてくださいね。

書道のはな*みち きれいな字が書けると人生はもっと美しくなる

hana-michi.com

前回、空(くう)についてお話した時に般若心経の教えであることを書かせていただきました。

この般若心経が世の中に広まったのは西遊記によるものです。

西遊記、聞いたり、テレビで見たことがある方も多いと思います。あの西遊記です。

そこで登場する三蔵法師さま。主人公の玄奘和尚です。

この玄奘和尚というのがいわゆるその人固有の呼び方であることに対し、三蔵法師というのは3つの大事なことを教える法師さま、という意味です。

意外に、三蔵が名前だと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。この三蔵法師というのは、エヴァンジェリスト、つまり伝える人という意味で名前ではありません。仏教の経典をインドから中国へと広めた人は何千人もいます。何千人も三蔵法師さまがいらっしゃるんですね。その中の一人が玄奘和尚です。

少しこの玄奘和尚についてのお話をします。

玄奘和尚が弟子を連れてインドを旅していた時、寄ったお寺の和尚の具合が悪くなったことがありました。

玄奘和尚と弟子たちはその和尚を助けてあげようと看病していました。

ところが、マラリアが流行していて、看病していた人たちが次々にマラリアになってしまいます。弟子たちは具合が悪くなり、次々に帰国してしまいました。そんな中、玄奘和尚はマラリアになることなく看病を続けることができました。

そして、そのお寺の和尚さんも見事助けることができました。最後まで残って看病してくれたお礼にと、大事な教えがのっている経典をプレゼントしてくれました。

これが般若心経だったのです。

人助けとしてのお礼でもらったものが、今私たちに伝わっている般若心経です。

日本では、奈良時代に教科書を作るためにこの般若心境の写し書きが始められました。

これが写経です

教科書を作ることは、当時の国家事業でした。

そして、平安時代、貴族たちがこの仏教の教えは素晴らしいと思ったことから広まっていきます。

写経をただお経を書いて学ぶだけではなく、美しさにもこだわろうということで登場したのが、紙と墨です。

当時、紙と墨は発展してきていたので、写経は国家事業から貴族の高尚な遊びへと変化していったのです。

そして、江戸時代になり、民間におりてきます。このようにして、仏教の学びが一般的なものになっていきました。

仏教は日本で独自の発展をとげたのです。

浄土真宗は大乗仏教の宗派の一つです。親鸞が有名ですね。

これは、「悪人こそが救われる」という究極の救済方法をとなえました。

世の中の人はもともとみんな悪いんだ。それを救うためにこの教えがあるんだよ、と言っています。

日常全てが修行という素敵な考えでもあります。

この修行自体が悟りなんだよ。私たちが生きていくということは、ひたすら悟りを開きながら修行しているということだよ、という教えです。

これは日本人の美徳、勤勉で真面目なところに大きな影響を与えた道元の曹洞宗を、親鸞が受け継いで広めたものです。

達磨(だるま)、これは実は座禅のもとになっているものです。

達磨には手足がありません。なぜでしょうか。

これは、座禅を組み、悟りを開くために壁に向かって座禅した姿を表しています。座禅すること9年間です。

道元の曹洞宗の教えを発展させたものが禅(ぜん)という考え方です。

禅の考えを高めていった時にこの達磨が作られるようになりました。

明治以降はこの禅も「ZEN」と呼ばれ、その思想と文化が世界に広まりました。

その立役者が仏教学者である鈴木大拙(すずきだいせつ)さんです。

著書100冊の中の23冊は英文の本なのです。

今、世界中のビジネスパーソンがこのZENに注目して実践しています。

どのように広まり発展していったか、その物語を知るとより身近なものに感じますし、以前より面白いものに思えてくるから不思議です。

より興味を持つことができますし、より充実した見方をすることができるような気がします。だから、オリジン(原点)や歴史を知ることは大切なのですね。

チーママやよい、若い時にそういう考えでもっと古典や歴史の勉強をしたら良かったーと思ってしまいました。こういう考えをすぐに理解するのは中学生の娘には少し難しいかもしれませんが、なぜ歴史や古典の勉強を小学生から中学、高校と何度も繰り返し勉強しているのか、娘にも伝えていけたらいいなと思います。

明日は、儒教のお話です。お楽しみに!

最後に恒例の

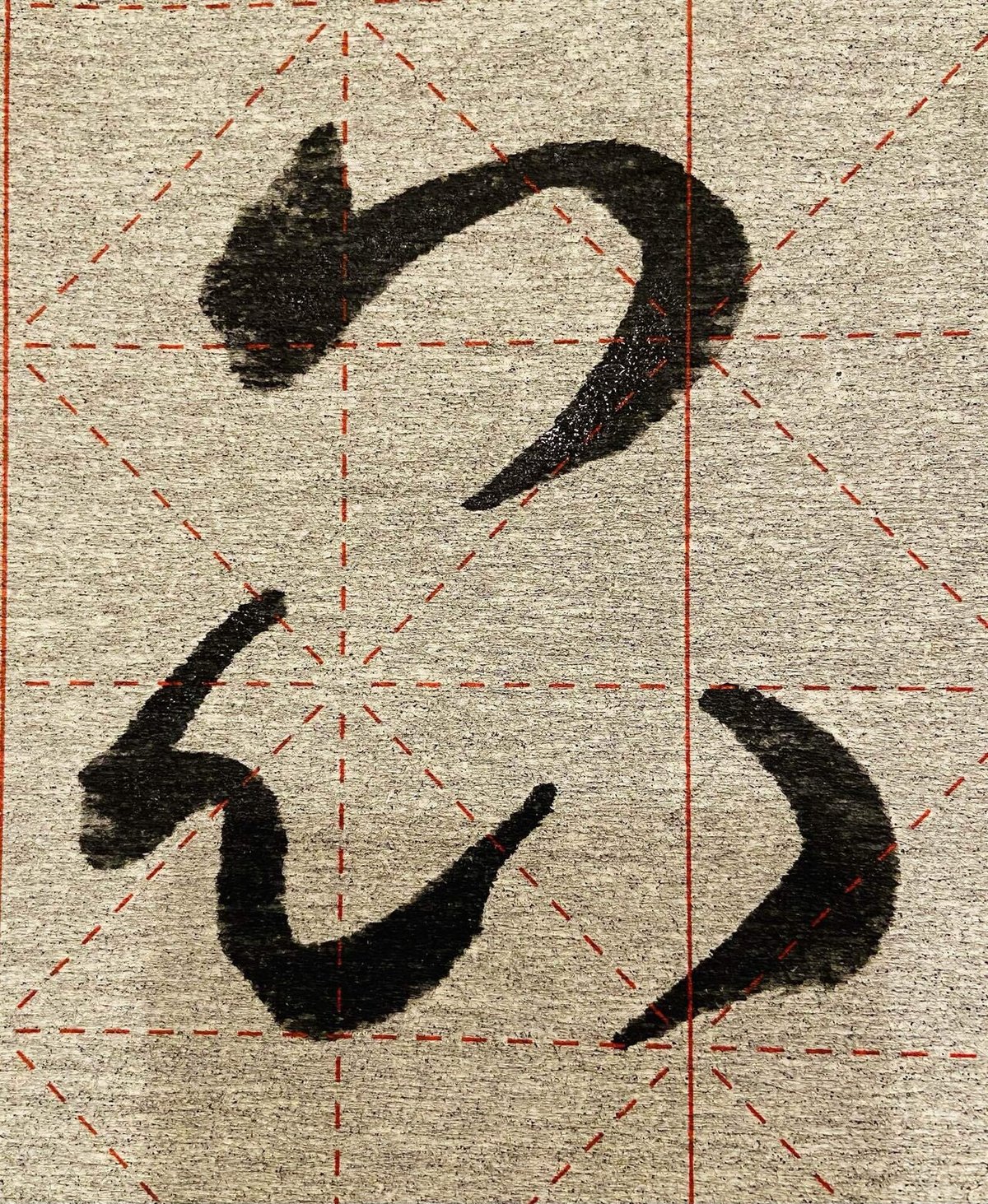

今日の草書コーナーです。

なんだか3つに分かれてますね。

でもやっぱり何の漢字か想像もつきません💦

正解はこちら!

まずは行書で

次に

楷書で

昆

でした!

わかりましたでしょうか??

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

おやすみなさい⭐

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?