よい創作の方法〜「自分が本当に作りたいもの」と「ニーズに応える」の境界線 #村上隆 #紀里谷和明

絵、小説、映画のような芸術作品を創作するには、自分がこれだと思うものを突き詰めて試行錯誤して完成させる、というような漠然としたイメージがある。

でも、多くの人は自分の中にそんな芸術の基になるようなものはない、とか、試行錯誤の方法がわからない、とか、死ぬほど作りたいものなんてない、といった考えに至るのではないか。

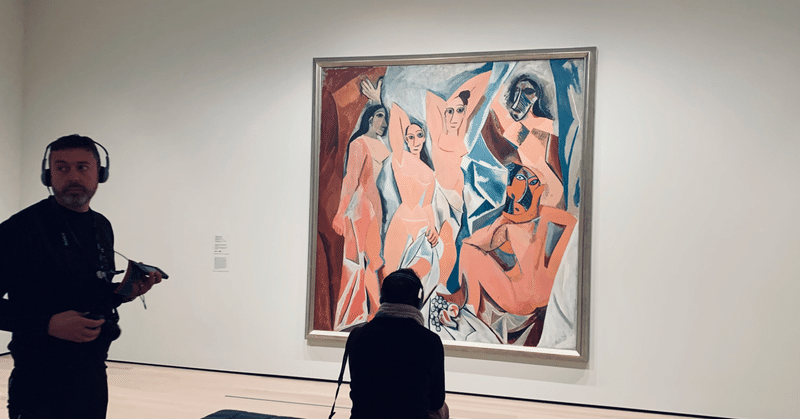

村上隆さんと紀里谷和明さんという芸術家が、その創作方法について対照的なことを述べているのでそれを説明し、私の考えを述べてみたい。

1.自分の内にあるものを徹底して追求して創作する

紀里谷和明さんは自分の内なる声に耳を傾けて試行錯誤しろ、というタイプだ。非常にわかりやすい。(著書の『地平線を追いかけて満員電車を降りてみた 自分と向き合う物語』を参考にする。)

心の内なる声のようなものが存在し、それが社会の雑音で聞こえなくなっているので、その雑音を取り除こう、というような思考。紀里谷さんはその降ってくる何かを「子供の心」とか「思ってしまったこと」などと表現しているが、それを手がかりに手を動かしてみて、それでまた「子供の心」とか「思ってしまったこと」をたよりに前進していく、というシンプルなものだ。

次の文がその考えを表している。

「そんな大げさな」「そうまでしなくても見つかるんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。しかし、「これだ」と信じられるものというのは、まわりから見ても意味がわからないほど混沌とし、頭がおかしくなるほどのプロセスを経て、やっとたどり着ける場所にしかありません。そうして見つけたものが「個性」とか「世界観」と呼ばれているだけです。

ここから受け取れることは、もう、試行錯誤してやるしかない、ということ。まあ、それはそうだろう、ということになる。

ちなみに完全に余談だが、紀里谷さんの著書を読むきっかけになったのはClubhouseだ。Clubhouseは有名人から一般人まで様々な人のライブトークを楽しめるが、1ヶ月くらい使ってみて最も印象深かったのは、紀里谷和明さんのライブ。

紀里谷さんの名前は聞いたことがあった程度で、宇多田ヒカルの元夫というくらいしか知らなかった。Clubhouseで紀里谷さんは「幸せとは何か」「どう生きるべきか」「正直に何でも話す」など深いいテーマで沢山の人と対話をしていたのだが、これが本当におもしろかった。何かと他人や外部に責任を押し付けようとする質問者に対して、徹底してつっこみを入れて自分の中に答えを見出すように促していた。

また、You Tubeものづくりについて語っている動画を見つけた。同じようなことをわかりやすく述べているので要チェック。結局、満足いくものづくりができていない人は、その内なる声へのコミットが足りておらず、別の欲望や社会の雑音に惑わされているだけ、という話。

2.文脈に位置づけて創作する

対照的に見えるのが、村上隆さんだ。

村上隆は芸術の世界共通のルールを次のように述べている。

世界で唯一の自分を発見し、その核心を歴史と相対化させつつ、発表すること

ただ、彼の場合、世界で売れる、評価されるような創作という限定がある。

これは一言でいうと、マーケティング思考だ。村上さんは「ニーズに応える」ことが重要と言っている。

他の記述も見てみよう。

芸術作品はコミュニケーションを成立させられるかどうかが勝負です。

お客さんのニーズに応えることも、作品は自分のためのものではないという観点も、ある意味ではまっとうに思えるところがあるのです。

「ニーズを優先させているといい作品なんてできない」と言われますが、本当でしょうか。

ウォーホールは工房を構え、分業制をとり、多くのクライアントの要望に応えました。ぼくもそうです。

相談や調査を基に作品を進化させることは創造性を妨げないのです。

観賞し終わった後に、誰かと話したり、自分で考えてみたりする契機になることが重要なのだ。一定の「理解」が重要であり、そのためには「文脈」が必要なのである。

芸術の世界だけではなく、どの業界にもどの分野にも特有の文脈がありますが、「文脈の歴史のひきだしを開けたり閉めたりすること」が、価値や流行を生みだします。

…

ひきだしを知らずに作られた芸術作品は、「個人のものすごく小さな体験をもとにした、おもしろくもなんともない小ちゃい経験則のドラマ」にしかなりえません。小さな浪花節の世界です。

ただ一方で素直に自分の欲望をそのままに表現する重要性も説かれていて、それは紀里谷さんと同様。

3.「自分が本当に作りたいもの」と「ニーズに応える」の境界線

前に見た二人の「自分が本当に作りたいもの」と「ニーズに応える」という考えは一見すると対立する。

この2つは逆に見えるが、考えてみるとその境界線は曖昧でもある。

なぜなら、自分が作りたいもの、好きなもの、というのを追い詰めていった先に残るものも、おそらく他者や社会の影響を受けているからだ。

村上さんの著書の中に、友人の芸術家が強い欲望を形にしたらかなり猥褻でいかがわしいものになったと書いている(いい創作例)が、それがその人の個性として突き詰められたものといえるのか。

それが追求の根底であるというのは最後は主観の納得感である。

どれだけ突き詰めても、出てくるのは言語やイメージである。それが底板であるかの判断は、それが限界だという確信に支えられる。

確信を深めるにはどうすればいいか?

表に出して他者からフィードバックを得ることは重要だ。そのフィードバックに対して、「たしかにそうだな」と思うのか、「いや、これは俺の感覚が正しい」と言えるような部分が浮かび上がってくる。

そう考えると、村上さんの創作も納得感を文脈から調達してきていると考えることができる。

訳のわからない欲望を何かしらに表現してみて、それを歴史や文脈から意味づけをして、創作を進め、また文脈を考える、というような試行錯誤のことなのだろう。

社会や歴史、自分の来歴からそれが説明できれば、納得感が高まり自分の「個性」だといえるくらい研ぎ澄まされてくる。

いずれにしても、行動し、迷い、考え、行動し、行動し、というような前進がひたすら必要なのは間違いなさそう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?