最近Instagramでフォローした3人#david hockney#原口沙輔#小田原のどか

このあいだ友人と話していてInstagramで、誰をフォローしているかによって、その人のことだいぶわかってくるよねって話になって、妙に納得したのと、何かをつくっている人にとって、何に影響を受けているかを公開していくのは、面白いし理解の助けになるのかなと思ったので書いていきます。自分の中での整理にもなるしね!

•david hockney さん

前から知っている人ではあったのですが、改めてInstagramで検索してみると、アカウントがあったのでフォロー。

86歳(2024当時)の現代美術家で、ここ最近はiPadで描いた作品を製作している方です。

昨年、東京都現代美術館で大規模な個展が開催されていました。

ポートレートや、変わった静物画が特徴的だなと思う作家で、過去の偉大な作家たちを下敷きにしながら、製作されていることが伺えます。

コラージュ作品も面白くて、京都の龍安寺の庭園を撮影した画像を組み合わせて製作された作品は、庭園を平面に落とし込むようなアプローチをしながら、画像下部ではホックニー自身の靴下を履いた足が連続的に写っており、庭園を見る視点が移動していることを示唆するような、面白い試みが見られます。

現代のiPadによる作品はとても明るくPOPで、80歳を越えてもなお、デジタルの先端技術にキャッチアップしながら、新しい表現に挑戦し変化し続けています。この年齢で、大衆を魅了させるような軽やかで、綺麗かつ興味深い絵が描けるのは、晩年のモネとかを思わせるような巨匠感があって好き。

ホックニーと美術批評家のマーティン・ゲイフォードとの対談本「絵画の歴史 洞窟壁画からipadまで」は、洞窟壁画から写真や映画、舞台、ipadまであらゆる画像について語り合うすごく興味深い本で、彼の作品を理解する手助けにもなると思います。

•原口沙輔 さん

最近、バズってる(た※過去形かも)らしい彼の作品「人マニア」という曲をたまたま聴いたところ、ヤバすぎて衝撃を受け、調べてみることに。

(この作品は2023年の8月に出ているので、流行遅れには定評のある僕らしいいまさら感を発揮させてください)

もともとSASUKEという名前で活動されていたらしく、その時の楽曲「平成終わるってよ」を当時聴いたことがありました。ただ、その時は電子音にJ-POPらしいメロディが乗った曲で、当時の自分は特に引っ掛かることなく、、、。

その後、原口沙輔(本名なのかな?)に改名されていたようで、知らずに「人マニア」を聴くことに。調べるまで、この2つの人物が結びつかなかったのには理由があって、この「人マニア」は、いわゆるボカロ音声によって製作されていて、本人の声は入っていません。

ただ、ややこしいのがこの「人マニア」で歌っている重音テト(かさねテト と読みます)は、厳密にはボーカロイドではないらしく…。2ちゃんねるの有志によって「架空のボーカロイド」という設定で制作されたキャラクターのようで、ヤマハの開発したボーカロイドという技術は使用していない音声素材ということのようです。(この辺はぜんぜんわからん…)

詳しくは公式サイトで、、、

重音テトによるメロディ音声はともかく、「人マニア」のビート音がとにかくやばくて、ぶっ壊れてカオスなのになぜか調和の取れたリズムの中に、最近のYouTubeやニコニコ動画的(?)な効果音みたいなのがちょこちょこ挟まれてきて(このSEの引用みたいなのがまた良い)、全体は混沌としながらでも、妙に聴きやすく整理されているような印象があり、とにかく衝撃的でした!(最近、メルカリのwebCMに起用されており、そのアレンジもヤバい)

歌詞も色々考察が上がってますね。

他作品、アルバム「スクリーンⅡ」はインスト中心のアルバムで、坂本龍一さんの「async」的、先端音楽みたいな作品観を個人的には感じて、わくわくしちゃいました。これらを21歳で作り上げているのまじでバケモノか、、

色々調べていると、擦り切れるほど擦られた話題だったみたいですね。音楽理論とかもなんも知らん僕なので、語彙力がヤバい感想でした。

・小田原のどか さん

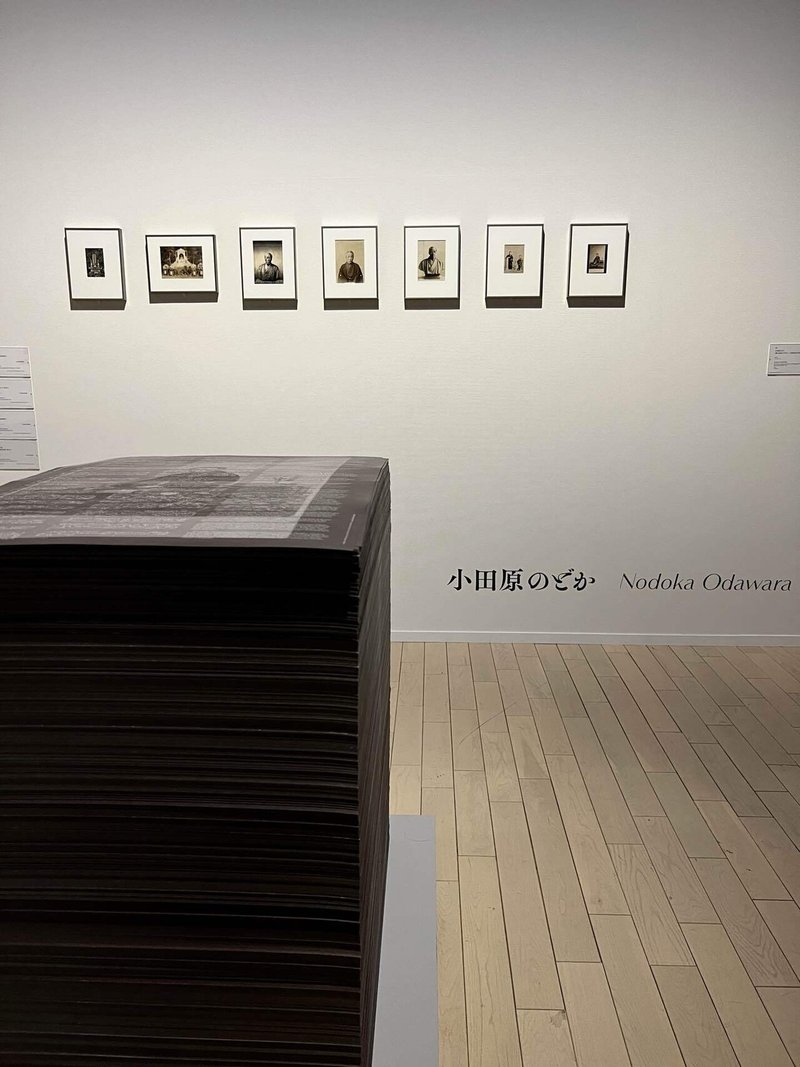

先日、東京都写真美術館で開催されていた【記憶:リメンブランス-現代写真・映像の表現から】という展覧会で、作品を出品されており、興味を持ちました。

この方は、彫刻を主に制作や評論をされています。

今回の展覧会で、この方の作品が異彩を放っていたのが、小田原のどかさんの名前で展示されている作品に使われている写真は、ご本人が撮られた写真ではなく、東京都写真美術館に所蔵されている写真を7枚ピックアップしたものを並べて、作品とされていたことです。

手前に積まれているのは解説の書かれた原稿で、

持ち帰ることができた。

そして、そのピックアップこそが作品の意味であったのですが、その写真に写っているのは上野彦馬(ひこま)という人物です。この人物が写っている写真、この人物の胸像が写っている写真、この人物のお墓の写真、この人物の二重露光で撮影されたトリック写真、この人物の写真の写真などなど、”この人物=上野彦馬”をあらゆる姿、形で写した写真がピックアップされ展示されていました。

この上野彦馬という人物は、日本初の写真家とも呼ばれているそうです。幕末〜明治に活動した写真勃興黎明期の歴史的な人物。

日本初の写真家の、あらゆる姿が写された、作家(撮影者)不詳の写真たち。この作品の発想の起点は、小田原さん自身の問題意識にあったようです。

彫刻を専門とし大学で講義を行う中で、彫刻を写した写真でしか授業ができないことは、「彫刻史」を教えているのではなく、「彫刻写真史」を教えていることにしかならないのではないか? という意識があったそうです。

彫刻も写真も、実在の何か(=像)を写してきたメディウムであり、彫刻を写した写真というのは、像を写した像の写しということになります。

写しを行った時点で、別個の意味を含んでくるということになると、彫刻の写真によって、彫刻を教えることができるのかというような…

頭の中がぐるぐるするような、この写しにまつわる疑問は「複製技術時代の芸術」でも問われてきた、オリジナリティとは何か?という難問をぶち当ててくるような感覚にさせられました。

上野彦馬の記憶は、写真としても彫刻としても残されています。現存する長崎公園下の彫刻は、彦馬の写真をもとにつくられたことが窺えます。像が像になり、重なり、また別の像をうつしだす。像と像、彫刻と写真が、いまいちど出会う場所。写真が抱えてきた記憶と、彫刻が抱えてきた記憶。それらがいくつもの方法で記録されたものが、この7つの写真だと言えないでしょうか。

解説はこのように締め括られます。

この展示は、現代写真の現在地のようなものと、彫刻と写真の交差点を提示しているようですごく興味深く、勉強になりました。

そして偶然にも、この方の著書「近代を彫刻する」(講談社)を、過去に読みたいと思いAmazonでリストに加えておりました。ますます

興味が湧いてきたので、いよいよ読んでみようかと思います。

以上、最近Instagramでフォローした3人を紹介してみました。

趣味と最近の志向全開の感じで、改めて整理できたので良かったです。

気が向いたらまた書いてみようかな。まあ気軽に~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?