校内研修「休校中の学習」

この記事は過去のFacebookにアップしたものを再掲したものです。

2020年4月11日の記事

【誰かの何かのためになればシリーズ】「校内研修編」

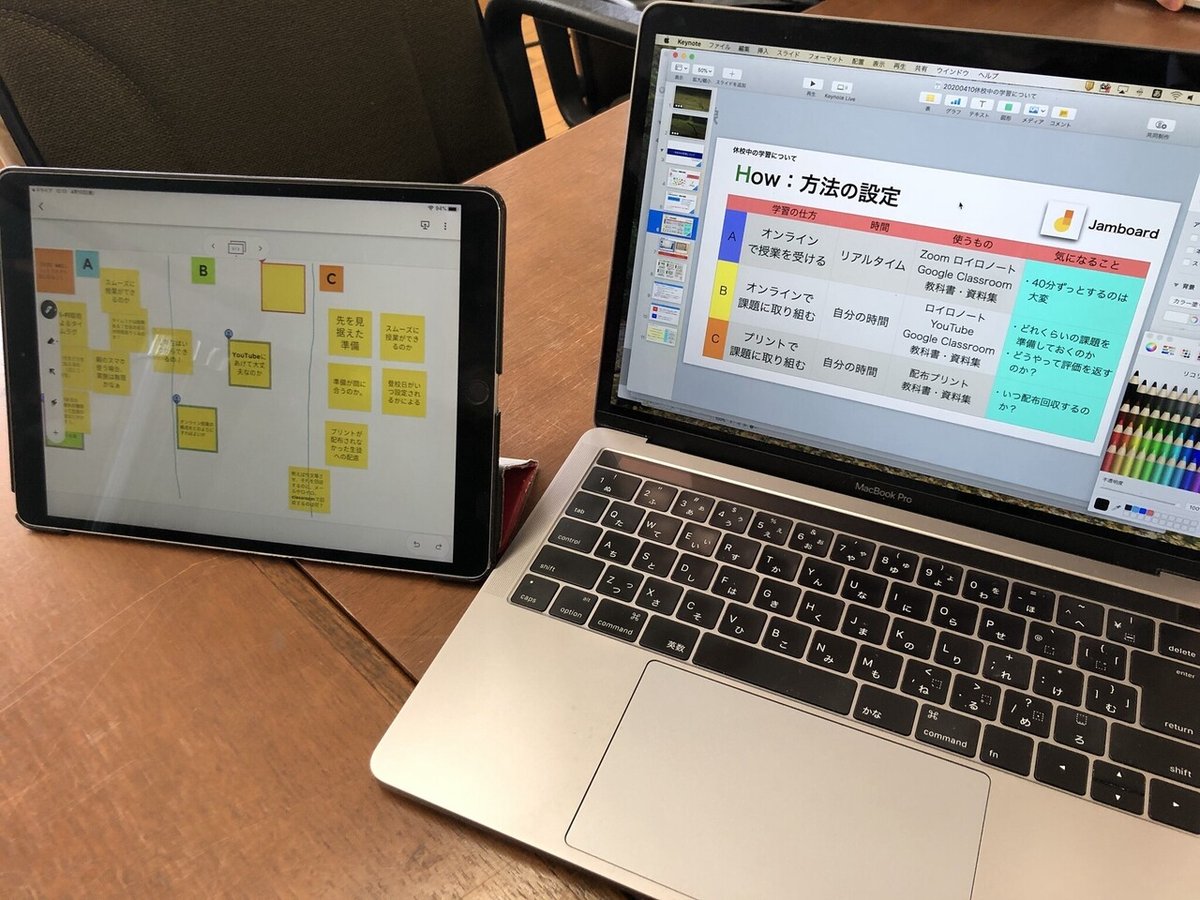

・昨日の校内研修では、「休校中の学習」について話し合いました。

・オンラインありきではなく、別の視点でもいろいろな

アイデアを出しながら考えの共有化をしました。

<方法>

1)Problem「問題の発見」

休校中の学習に関して気がかりなことは何か。

Jamboardにたくさんの意見を出す。

2)すぐに解決できることは、その場で話し合い

Jamboardの付箋紙を移動させる。

すぐに解決できないことは、このあとの学年会や教科会で話し合う。

3)Achievement「成果の想像」

「学習すべき内容」にだけ注目した取り組みで

本当にいいのかについて話し合う。

4)How「方法の設定」

休校中の学習に関しては主に3つのパターンがある。

A オンラインで授業を受ける

B オンラインで課題に取り組む

C プリントで課題に取り組む

AからCのそれぞれの気になることを、Jamboardに書く。

5)YouTubeの例を紹介

撮影方法にもいろいろなやり方がある。

対話しながら撮影する、板書の前で話をする。など

6)生徒の登校日に担任がすることの確認

7)このあと全員が取り組むことの確認

教科会と学年会で話し合った。

こんな感じの研修でした。長期化した時に「生徒も先生もゆとりのある」適度なバランス感覚で計画することの重要性を最後にお話ししました。研修の中で、もうすでにオンラインで授業をすることをイメージしている先生がいて、その先生の考えていることを話してもらいました。

あと、ハウリングおこりまくりましたが、Google MEETの

動作チェックをみんなでやってみました。Zoomとどう違うのかを見ました。こちらの方が、Google Classroomからの連携が簡単なので良さそうです。本格導入するには、もうちょっと遊ぶ必要があります。

そのあとの教科会では、Cパターンで学びの取り組ませる時に、理科らしさを出したいねということで、家にこもりがちになるので、外で草花をじっくり観察させるような課題を考えたり、評価をどうするかという話の中で、Googleフォームを使って自動で採点してもらえるとか、Google サイトに授業のコンテンツを載せていくようにすれば、欠席した生徒やオンラインに参加できなかった生徒も時間のある時に学べるよね。などたくさんのアイデアが出ました。

やっぱり話し合いってアイデア出しにはいいなと思いました。

来週から「自由参加型オンライン補習」を改め「オンライン授業」に切り替わります。このことについて、学年会で話し合いました。午前中に3限、午後は自由な時間にしました。「時間割や内容」を1週間分考えて、生徒保護者向けサイトに掲載しました。昨年度末に「自由参加型オンライン補習」を行ったスタッフは解散して別の学年に散らばりましたが、それぞれの学年できっと学んだことを広げてくれると思います。

セカンドシーズンがもうすぐ始まります。

#オンライン授業

#新型コロナ休校

#広げるのは学びの輪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?