【図解1628】「想像による共感」は訓練できる

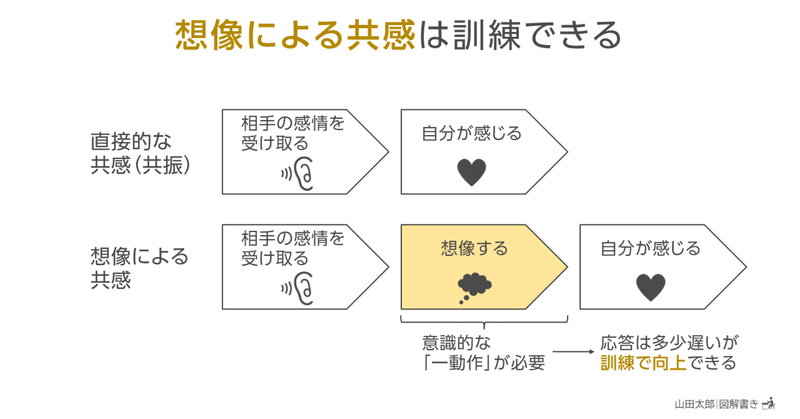

【プロセス型】直接的な共感は、感情が共振するように相手の感情を受け取り、それをそのまま自分が感じる。これは反応も早いが、自分で訓練するのは難しい。

それに対して想像による共感は、相手の感情を受取り、「自分がその立場だったらどうするか」を想像し、それを元に共感する。

想像による共感は想像という「一動作」が必要な分応答には多少時間がかかるが、訓練で向上できる利点がある。

共感について普段感じていることを図解にしたものです。

私は直接的な共感は正直あまり得意ではないのですが、その分「自分だったらどう感じるだろう」という想像による共感をできるだけするように心がけています。

実のところ、今でも「共感が足りない」と言われることはしばしばなのですが、それでも訓練のおかげか昔よりは共感力が改善していると自分では思っています。

何より、図解上の「共振的な共感」はほとんど反射的なもので、おそらく共振的な共感は生まれつきのものと幼少期の経験の要素が大きく、自分の意識で直接的に向上することは難しいという現実があります。

それでも、想像による共感をひたすら高めた先に、ある程度は高まるのではないかと考えています。

ただし下の過去図解のように自分と相手の感じ方にはズレがあるものなので、「自分ならどう思うか」が100%の共感をもたらしてくれるわけではありません。

そのため応用編として「自分なら気にしなくても、この人はこう感じるかも」という視点をプラスできればベストです(私自身、この辺りはまだまだ勉強中ですが)。

少なくとも「想像による共感は効果的だが『自分の感じ方』という限界もある」ということも覚えておくと、より効果的に活用できるでしょう。

日々のコミュニケーションの参考になれば幸いです。お読みいただきありがとうございました。

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉