【図解1714,1715】別領域の専門家でも「抽象化」すればわかりあえる

【マトリックス型】図解は一般的には「専門家→非専門家(一般の人)への説明」や、「非専門家が非専門家へ自分の学びを紹介する(本の図解など)」場合に使われることが多い。

しかし、専門家同士のコミュニケーションに図解を活用できれば、お互いの深い知見をかけ算できるため大きな価値を生み出せる可能性がある。

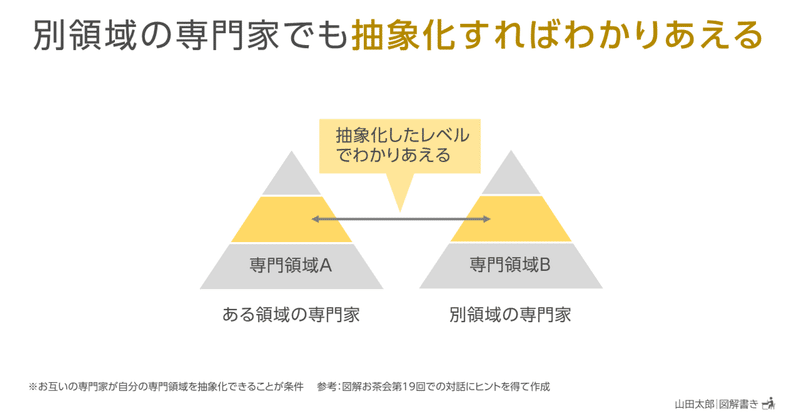

【ピラミッド型】また領域が違う専門家同士も、お互いの専門性を抽象化したレベルで共通項を見つけてわかりあったり学びを得ることは可能。

ただし、それにはお互いがその専門性をうまく抽象化できるか、または抽象化して橋渡しできる人の存在が必要になる。図解はこの用途にも役立つ。

2/17 タイトルと見出し画像を1枚目の図解→2枚目の図解へ変更しました

先日の図解お茶会(図解をテーマに雑談を楽しむ会)第19回をきっかけに描いた図解です。

図解は「図解 ○○入門」などの初心者向けの本や、また本を読んだ人がその内容を他の人に紹介する「本の図解」などの「図解の受け手は非専門家」という用途でしばしば使われており、これももちろん価値のあることです。

ただ、現時点ではあまり見ない「伝え手も受け手も専門家」という図解の使い方も広く行われるようになれば、より図解の価値が引き出せるように思います。

また、現実には同じ人が「あるテーマには詳しくない(非専門家)が、他のテーマでは専門家」ということはしばしばあります。

こういう場合もお互いの専門領域をうまく抽象化できれば、抽象レベルでの共通点を見つけ、お互いにわかりあったり学びを得ることができます。

実際、図解お茶会では図解はまだ学び始めたばかり(非専門家)でも、お仕事などでご自身の専門領域(IT系など)をお持ちの参加者の方も多く、お互いの抽象度をうまく上げて共通点を見つけられると会が盛り上がることが多いです(先日の会も大変盛り上がりました)。

この「抽象度を上げてわかりあう」のは言葉でもできますが、自然と抽象化できる+お互いの認識が「目に見える」という意味で、図解を活用するとより効果的です。

”完成形”の図解がうまく描けないこともあるでしょうが、その場合もまずは図解できるところまで描いて「場に託してみる」のがいいでしょう。

”未完成の図解”が呼び水となり、お互いの考えが引き出されて化学反応が起こるかもしれませんし、少なくとも話が先に進むきっかけになるはずです。

私も、これからも図解お茶会や仕事のコミュニケーション等、図解を活用していこうと思っています。みなさんも、ぜひ使ってみてくださいね。

今回もお読みいただきありがとうございました。

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉