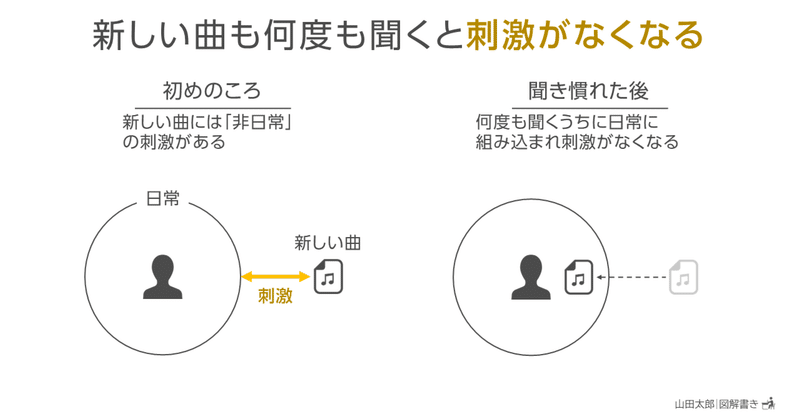

【図解1635,1636】新しい曲も何度も聞くと刺激がなくなる

【ドーナツ型】新しい曲を聞くとき、そこには「非日常」の刺激がある。

しかし、何度も聞いているうちに聞き慣れて日常に組み込まれ、「いつものお気に入りの曲」になる。こうなると非日常の刺激はなくなってしまう。

「いつもの曲」もいいが、たまには新しい曲に触れて刺激を味わおう。

最近新しく気に入った曲を聞いていて、感じたことを図解にしたものです。

すごく気に入った曲で最初は脳が痺れるような刺激があっても、何度も聞いているうちにそのうち刺激を感じなくなって「ただのお気に入りの曲」になってしまうのですよね。

一言でいうと「慣れ」なのですが、図解ではもう少し解像度を上げて刺激の強さを日常との距離感で表現してみました。

もう一歩踏み込んで慣れ対策をどうするかについて色々考えてみましたが、結局は「定期的に新しいものに触れていく」という定番の形に落ち着くように思いました。

初めの時期に接触する頻度を減らせば真新しさはある程度長持ちするでしょうが、低下の速度が落ちるだけで「しびれるような刺激をいつまでも楽しみ続ける」というのは難しいでしょう。

また、一度慣れた後にあえてしばらく空白期間を置く方法もありますが、これも経験的には「やっぱりいい曲だな」とはなっても聞き始めの感動が戻ってくるわけではありません。

私の「図解の応用例」のように「抽象化したり別の文脈でとらえなおす」という方法もありえますが、これだとやや理屈の面が強くなりすぎて、音楽などの感性で楽しむ領域にはあまり相性が良くないように感じます。

ということで、基本的には「慣れてしまうのは受け入れた上で、目の前のいい曲を楽しむ。そして定期的に新しい曲にも触れていく」のがいいように思いました。

他に、自分で歌ってみたり、振り付けを考えてみるなどの形でより主体的に関わるという方法もあるかもしれません

この図解の応用例

この図解を「新しいことは『非日常』の刺激があるが、それは何度も接しているうちに日常に組み込まれ、少なくとも非日常の刺激は失われる」と抽象化すると、下の図解のようになります。

これは

仕事や趣味

(図解→事例)まずは慣れるくらいまとまった経験を積む。その上で、一般的な事例で刺激を感じなるくらいレベルアップしたら細部にこだわる、応用的な事例をより多く扱う、データをまとめて別の見方をするなどの刺激を得られる工夫をする。

(事例→図解)耳で聞くだけでなく歌詞を文字で読んでこだわって聞く、場所を変えて聞く(仕事の出張)人間関係(特に恋愛)

(図解→事例)そのうち慣れるという前提を受け入れた上で今を楽しむ。曲と異なり人間は変化するので、相手の変化=非日常に着目する。なお恋愛においては曲と異なり定期的に相手を変えるのは非推奨

(事例→図解)曲は変わらないが聞き手である自分は変化していく。ある程度まとまった期間の後に聞き直すと新しい側面が見えるかもしれない(ただし一度ある側面で”しびれるような刺激”を味わっている以上、ほかの側面でも味わうには相当深みのある曲でないと難しいかも)

などにも応用できそうです。

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉