【人的補償から】小野郁の昨年を振り返り、今後を考える【ブルペンの要へ】

どうも、やまけん(Twitter:@yam_ak_en)です。

これまで特定の選手1人にフィーチャーしてnoteを書いたことがことが無いと思い、今回は千葉ロッテマリーンズの小野郁投手の昨年の投球について振り返り、今後を考えていきたいと思います。

人的補償でロッテに加入

小野投手は福岡県の西日本短期大学附属高校から2014年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団しました。高校時代から最速153キロの直球を投げる快速球投手でしたが、高い身体能力や打撃センスなど野手としての素質も非凡で、実際にドラフト後に楽天スカウト陣から「打者としての能力も見たい」と話が挙がったほどです。最終的には球団が本人の意向を尊重し、投手として勝負することが決まりました。

ちなみに、当時からロッテも小野投手のことを上位指名候補選手の1人としてリストアップしていました。

>負傷する前から注目していた永野吉成チーフスカウトは「何よりもハートがいい。気持ちが強い」と絶賛した。

プロ1年目の2015年から一軍登板を経験していた小野投手ですが、5年目の2019年オフにFAで楽天に移籍した鈴木大地選手の人的補償としてロッテに移籍しました。

小野投手の楽天時代の一軍通算成績は39試合0勝1敗 防御率7.30とお世辞にも良いとは言えませんでしたが、2018年、2019年と2年連続でイースタンリーグの最多セーブを獲得しており、ロッテとしては将来のリリーフ候補として獲得に動いたものと思われます。また2年連続で二軍のクローザーを任されていたことからも、小野投手に対して楽天が高い期待を寄せていたことが伝わります。

移籍1年目でキャリアハイを記録

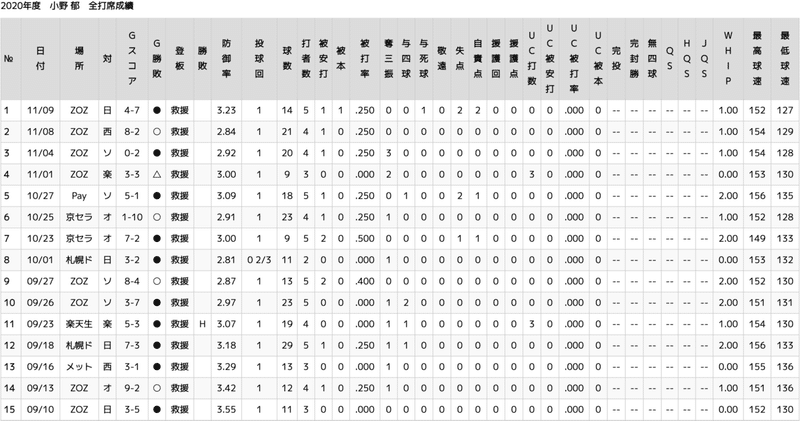

移籍1年目の昨シーズン、小野投手は春季キャンプから一軍に帯同し、持ち前の速球をアピールし見事プロ入り初の開幕一軍の座を掴み取りました。シーズン開幕戦ではソフトバンクの栗原陵矢選手にサヨナラタイムリーを打たれてしまったものの、その後はプロ初ホールド、プロ初勝利を相次いで記録。主にビハインドの局面での登板が多く、最終的には益田直也投手に次ぐチーム2位の40登板を果たし、移籍1年目にしてチームに欠かせない存在となりました。

楽天時代の一軍成績からもわかる通り、加入前もファンからの期待値は決して高くはなく、「数年後に出てきてくれれば御の字」程度だったと記憶しています。しかしながら、開幕一軍入りどころか最終的には40試合2勝2敗2ホールド 防御率3.23とキャリアハイの成績を残しました。10月に新型コロナウイルスの濃厚接触者判定を受け一軍選手登録を抹消されたものの、それ以外の期間は二軍に降格することなくシーズンを完走しました。古巣の楽天ファンも含め、この活躍を予想できた人は決して多くはないでしょう。

実際に登板時の様子を中継で見ても、楽天時代から大きな成長を感じるシーンが非常に多く見られました。特にシーズン中盤から終盤にかけては登板を重ねる度に自信を持ってマウンドに立ち、腕を振れている様子が中継越しにも伝わりました。最初のうちは半信半疑で見ていたものの、登板を重ねる度に徐々に信頼感が増し、シーズン最終盤に至る頃には安心して見ることができるようになったというファンも決して少なくはないと思います。

では、ここからは具体的に楽天時代と比較して何が良くなったのか、数字の面から探りたいと思います。

キャリアハイの要因に迫る

昨季、小野投手がキャリアハイの成績を残せた裏にはいくつかの要因があったに違いありません。様々な要因があるとは思いますが、自分は①直球被打率が大幅に改善されたこと、②対左打者被打率が大幅に改善されたことが大きいのではないかと考えます。

①直球被打率の改善

まず楽天時代と比較して最も大きな変化があったのは、ストレートの被打率に改善が見られた点ではないかと思います。

小野投手の一軍での直球投球割合を見るとプロ入りから一貫して50%以上を記録しており、2球に1球以上の割合でストレートを投げていることになります。しかしながら、楽天時代はそのストレートの被打率が3割を超えており、これが成績や投球内容にもはっきりと表れたのではないかと考察されます。

ロッテ移籍1年目の昨年、直球の投球割合には楽天時代から大きな変化が見られませんでしたが、被打率を.281まで低下させており、投球の中心でありながら課題でもあったストレートが以前より打たれなくなったことがキャリアハイの投球に繋がったと言えます。

ストレートの被打率を下げられた理由として、最高球速、平均球速を上昇させられたことが考えられます。

aozoraさん(Twitter:@aozora__nico2)の10月16日時点でのデータ及びツイートによると、昨年の小野投手の直球平均球速は149.7キロを記録しており、同日時点で25登板以上したロッテのリリーフ投手の中で最速の値を出しています。

ロ

— aozora (@aozora__nico2) October 15, 2020

149.7 小野郁

148.0 ハーマン

146.6 益田直也

143.4 東條大樹

ロッテ加入後の昨年1月、楽天時代からバッテリーを組んでいた細川亨元選手(昨年引退)から紹介され、涌井秀章投手や益田直也投手らの合同自主トレーニングに参加した小野投手。走り込みを重ねて下半身を強化し、それが球速上昇に繋がったとのことです。

>球界屈指の“練習の虫”の2人に弟子入りして、食らいついた結果、下半身は一回り大きくなり、体重は80キロから3キロ増えた。今季も既に152キロをマーク。直球の威力が増した実感がある。

楽天に在籍していた2019年以前の平均球速のデータは残念ながら見つかりませんでしたが、2019年の一軍での最速が152キロだったのに対し昨年の最速は156キロと大幅に伸びていることから、平均球速も上昇し、それが被打率の低下にも直結しているのではないかと推測されます。

画像をクリックすると参照元の「データで楽しむプロ野球」のサイトに飛べるので、興味のある方は是非そちらも併せてご覧ください。

②対左打者被打率の改善

小野投手の代名詞と言えば150キロを超えるストレート、そして130キロ台中盤から後半で鋭く曲がり落ちるスライダーが挙げられるかと思います。実際に楽天時代の2019年はスライダーを武器にイースタンリーグ38回を投げ53奪三振と奪三振を量産できていることがわかります。

しかし同年の一軍ではスライダーの被打率が.353と機能していたとは言い難い状況でした。これが俗に言う「一軍の壁」だったのではないかと思います。

また、一軍での左右別被打率に目を向けると、楽天時代は一貫して対右打者の被打率よりも対左打者の被打率が高く、一軍では左打者に対しての投球に課題があったと言えます。

右投手のスライダーという球種の性質上、身体から逃げる方向に変化する右打者からは空振りや凡打を奪いやすいものの、身体に入っていく方向に変化する左打者からは球筋を見られやすくなり、打ったり見逃したりと対処がしやすくなります。

しかし、昨年は対右打者の被打率が.224だったのに対し、対左打者の被打率が.222と、僅かな差ではあるもののキャリアを通じて初めて対左打者の打率を対右打者の被打率より低く抑えることができました。右打者もよく抑えましたが、それ以上に左打者に対する投球に大幅な改善が見られたことがわかるかと思います。

左打者に対しての投球の改善が見られた理由としては、スライダーの有効活用とサードピッチとしてのフォークの確立が考えられます。

昨年の小野投手の左打者に対するスライダーの投球シーンを見ると、外角からストライクゾーンに入れるバックドアスライダーと、内角の膝下に沈みこませるバックフットスライダーという2つの活用法を上手く利用していたと言えます。

上記の動画の西武戦で、源田壮亮選手から見逃し三振を奪ったボールがバックドアスライダー、スパンジェンバーグ選手と森友哉選手から空振りを奪ったボールがバックフットスライダーです。

また、「Baseball LAB」に掲載されている投球マップを見ると、右打者に対しては外角中心の投球をしているのに対し、左打者に対してはストライクゾーン全体を使った投球をしていることがわかります。上記の動画でも、右打者の山川穂高選手に対しては外角のストレートとスライダーで三振を奪っているのに対し、左打者の3選手に対しては高低内外を幅広く使って攻めており、同じ球種でも使い方を変えることで打者に的を絞らせず、これが対左打者の被打率低下に繋がったと考えることができます。

画像をクリックすると参照元の「Baseball LAB」のサイトに飛ぶことができます。

このようにスライダーを左打者に対しても有効活用できたことで、昨年はスライダー被打率も.176まで低下させ、一軍レベルでも勝負球と呼ぶに相応しいボールに良化しました。

そして、それと同じくらい大きかったのが、フォークの存在です。上述の通り、小野投手といえばストレートとスライダーの印象が強いかと思いますが、昨年の小野投手を語る上でフォークは避けては通れないボールだと自分は思います。

昨年の小野投手の球種配分でストレート(58.66%)、スライダー(29.58%)に次いで3番目に多く投げていた球種がフォークで、10.78%の割合で投げていました。このフォークの投球割合は小野投手のキャリアの中で過去最高となっています。そしてフォークでは16打数0安打、被打率.000を記録。

上述した対左打者へのスライダーの活用に加え、いわゆる「サードピッチ(第三の球種)」としてフォークを確立できたことで、左打者に対する攻め方のバリュエーションが更に増え、対左打者の被打率を大幅に改善させられたのではないかと考えられます。

この動画では左打者に対して投げていませんが、ジョーンズ選手とロドリゲス選手から空振りを奪ったボールがフォークです。小野投手のフォークは140キロ近い球速が出て、打者からはストレートと判別しにくいボールとなっています。ジョーンズ選手、ロドリゲス選手ともにストレートと勘違いしたような空振り姿が印象的です。

打者の頭の中にもストレートとスライダー以外に考えるべき球種がもう一つ増えた形となり、以前より狙い球を絞り難くなり、結果的にストレートやスライダーの被打率改善にも繋がったのではないかと自分は思います。また、スライダーの調子が良くない日にフォークを代用したり、あるいはその逆であったりと、一方の変化球が機能しない局面でももう一方の変化球で勝負することが可能となったことで、年間を通して一軍のリリーフを務め、成績の大幅な向上に繋がったのではないかと考察されます。

ロッテには二木康太投手や種市篤暉投手などを筆頭にフォークボーラーが多く、また現役時代に野茂英雄氏から直接フォークを教わった吉井理人コーチもいるため、ロッテ加入後にフォークの改良に着手したのではないかと自分は予想しています。

ブルペンの要を担うために

昨年、キャリアハイの成績を残し、飛躍を遂げた小野投手。オフの契約更改では1100万円アップの年俸1700万円でサインをし、今季は更なる活躍が期待されます。

>球団からも、守護神益田の将来的な後継者として期待を受ける。「益田さんのように将来しっかり任されるように投げたい」と、安定感アップを目指していく。

このように球団からも守護神である益田投手の後継者として期待されるまでに成長しました。

ロッテのリリーフ陣の年齢を見ると、守護神の益田投手と昨季セットアッパーを担った唐川侑己投手が31歳、同じくセットアッパーを務めたハーマン投手が36歳、FA宣言し残留を表明した松永昂大投手が32歳と、中心選手に中堅・ベテラン勢が多い構成となっています。このため、現在24歳である小野投手に将来のブルペンの要となってくれることを、球団も首脳陣も、そしてファンも願っています。

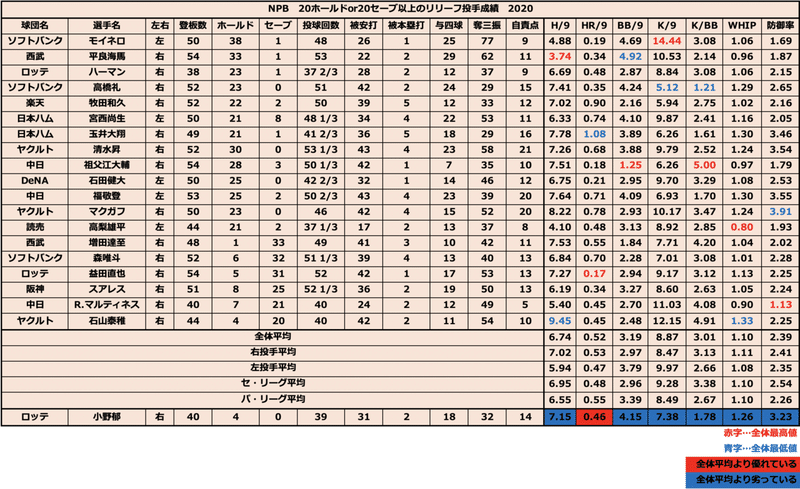

そのためには具体的に何が必要となるのか、昨年のNPBにおいて20ホールドor20セーブ以上を記録したリリーフ投手と小野投手の各種投手指標を比較し、現状の小野投手の課題を探っていきたいと思います。

[各種投手指標解説]

H/9…9イニングあたりの被安打数

HR/9…9イニングあたりの被本塁打数

BB/9…9イニングあたりの与四球数

K/9…9イニングあたりの奪三振数

K/BB…奪三振と与四球の比率 3.5を超えると優秀

WHIP…(被安打+与四球)÷投球回数 1イニングあたりの許出塁人数 1.00を下回ると優秀

防御率…9イニングあたりの自責点

細字…数値が小さいほど優秀

太字…数値が大きいほど優秀

昨季20ホールドor20セーブ以上を記録したリリーフ投手と小野投手の成績・各種指標を比較すると、やはり小野投手の指標は球界を代表するリリーフ投手陣の平均値より全体的に劣っていることがわかります。それでは、各指標ごとに平均値と小野投手の数値を比較しながら具体的に課題を探りたいと思います。

H/9…全体平均6.74 右投手平均7.02 パ・リーグ平均6.55 小野投手7.15

H/9(9イニングあたりの被安打数)を見ると、全体での平均が6.74本、右投手の平均が7.02本、パリーグの投手の平均が6.55本、そして小野投手が7.15本となっています。左投手より右投手の方がH/9が高い傾向にあり、小野投手の数値は右投手の平均を僅かに上回っています。

HR/9…全体平均0.52 右投手平均0.53 パ・リーグ平均0.55 小野投手0.46

HR/9(9イニングあたりの被本塁打数)を見ると全体での平均が0.52本、右投手の平均が0.53本、パ・リーグの投手の平均が0.55本、そして小野投手が0.46本となっています。対戦する打者や局面が違うため容易に比較はできませんが、数値的には20ホールドor20セーブ以上記録しているリリーフ投手陣よりも小野投手の方が優れており、小野投手の方が被本塁打を浴びにくい投手であると言えます。

BB/9…全体平均3.19 右投手平均2.97 パ・リーグ平均3.39 小野投手4.15

BB/9(9イニングあたりの与四球数)を見ると全体での平均が3.19個、右投手の平均が2.97個、パ・リーグの投手の平均が3.39個、そして小野投手が4.15個となっています。小野投手の数値は全体平均と1近く差があり、20ホールドor20セーブ以上を記録している投手たちよりも9イニング換算で約1個多く四球を出していると言えます。球界を代表するリリーフ投手たちと比較すると小野投手の方が制球に難があると言えそうです。

K/9…全体平均8.87 右投手平均8.47 パ・リーグ平均8.49 小野投手7.38

K/9(9イニングあたりの奪三振数)を見ると全体での平均が8.87個、右投手の平均が8.47個、パ・リーグの投手の平均が8.49個、そして小野投手が7.38個となっています。こちらも小野投手の数値は全体平均と1.5近く差があり、20ホールドor20セーブ以上を記録している投手たちよりも9イニング換算で約1.5個奪三振を奪えていないと言えます。最速156キロのストレート、スライダー、フォークを持っている小野投手ですが、球界を代表するリリーフ投手たちと比較すると三振奪取能力に改善の余地があると言えます。

K/BB…全体平均3.01 右投手平均3.13 パ・リーグ平均2.67 小野投手1.78

K/BB(奪三振と与四球の割合)を見ると全体での平均が3.01、右投手の平均が3.13、パ・リーグの投手の平均が2.67、そして小野投手が1.78となっています。3.5を超えると優秀とされるこの指標ですが、意外にも20ホールドor20セーブ以上を記録した投手で3.5を超えたのは4人と少なかったです。それでも小野投手の数値は全体平均より1.2以上低く、セットアッパーやクローザー定着を狙うには良化を目指したい数値です。

WHIP…全体平均1.10 右投手平均1.11 パ・リーグ平均1.10 小野投手1.26

WHIP(1イニングあたりの許出塁人数)を見ると全体での平均が1.10人、右投手の平均が1.11人、パ・リーグの投手の平均が1.10人、そして小野投手が1.26人となっています。この指標に関しては投手の左右やリーグ別で平均に大きな差が見られませんでした。小野投手はH/9、BB/9が平均より大きいため、WHIPも平均より大きい数値になっています。被安打や与四球を減らすことで許出塁人数を抑える必要があると言えそうです。

防御率…全体平均2.39 右投手平均2.41 パ・リーグ平均2.26 小野投手3.23

防御率を見ると全体での平均が2.39、右投手の平均が2.41、パ・リーグの投手の平均が2.26、そして小野投手が3.23となっています。球界を代表するリリーフ投手と比較すると1点近く防御率が高く、首脳陣から更に信頼を得るためには2点台は目指したいところです。

指標から見ると、小野投手は被安打が特別多いわけではないものの、与四球が多く、セットアッパーやクローザーとして活躍している投手よりもランナーの出塁を許す機会が多いと言えます。それが結果として防御率の差にも表れているのではないかと考えられます。また、セットアッパーやクローザーの投手と比較すると奪三振が少なく、支配力に欠けます。今後リリーフの要を担うためには、無駄な与四球を極力減らし、三振奪取能力を高める必要があると言えます。

とはいえ、平均より劣っている指標もダントツで悪いというわけでなく、それぞれ小野投手より数値が劣っている投手もおり、指標の数値だけで見れば既にセットアッパーやクローザーを任せられる許容範囲内にはあるということも同時に言えるかと思います。

そして、昨年の小野投手成績と指標を6月~7月と8月以降に分けて見ると、HR/9以外の指標で6月~7月より優れていることがわかります。7月までの成績・指標はお世辞にも一軍レベルでは良いとは言えなかったものの、8月から11月のH/9、BB/9、WHIP、防御率は20ホールドor20セーブ以上を記録したリリーフ投手の通年での指標を上回っていることから、8月以降の小野投手は球界を代表するリリーフ投手たちと比較しても遜色のない投球をしていたと言えます。

シーズン最終盤の10月から11月に防御率を悪くしてしまったため、そこは今季に向けての課題とも見れますが、それでも昨年6月のシーズン開幕以降、一軍のマウンドを経験しながら成長を続けたことが8月以降の指標の良化に表れているのではないかと考察されます。実際に、9月27日の吉井コーチのブログでも小野投手の成長について触れられています。

>チームBでは、小野が調子いいです。

と言うより、一つレベルが上がったように思います。(本物かどうかはもう少し様子を見てみないとわからないが)

練習の取り組み方も、変わってきました。

この調子で、勝ちパターンに食い込んできて欲しいものです。

ここでの「チームB」とは、セーブやホールド等の記録がつかないビハインドなどの局面を中心に投げる勝ちパターン以外の投手のことを指します。小野投手自身の成長も素晴らしいことですが、成績的に良いとは言えなかった7月までの小野投手を我慢して起用し続けた吉井コーチのマネジメントも、決して誰にでも真似できることではなく、改めて素晴らしいと感心させられます。

そして昨年の小野投手でもうひとつ注目すべき点は、交代完了の多さです。交代完了とは、リリーフ投手として登板し試合終了まで投げた投手につく記録のことで、一般的には抑え投手に最も多く記録されます。

昨季のマリーンズで最も多くの交代完了を記録したのはクローザーの益田投手で47を記録していますが、小野投手は益田投手に次ぐ交代完了14を記録しています。

投手陣の中で最後に投げるこのポジションは、他のリリーフよりもその後の試合展開や点差を気にする必要が少ないポジションとも言えます。吉井コーチは楽天で2年連続イースタン最多セーブを獲得した小野投手に対して、局面に関係なく「試合を終わらせる」経験を一軍で積ませたことがわかります。小野投手は6月から8月までの間に、交代完了を2→3→5と増やしながら累計10記録しました。

そして9月に入ってからは交代完了の場面での登板は減り、前の投手がランナーを置いて降板した場面や相手の主力打者と対峙する場面が増えました。

じゃ、9月は?というと。

— リフロー (@saburoadcast) September 11, 2020

4登板して

9/2→東妻乱調後の二死満塁vs源田

9/6→東條ピンチ後の二死1,2塁vs周東

9/8→大嶺の後を受けてvs平沼・近藤・中田

9/10→8回にvs西川・平沼・近藤

修羅場か主軸でしか登板してないのよね。

修羅場か主軸なんですよ。投げる場面がァ!!

開幕から8月までは交代完了の場面で積極的に起用することで試合を終わらせる経験を積ませ、成績が良化してきたタイミングでピンチの局面や強打者相手へと場面を変え、更なる成長を狙ったと考えられます。そして、そのような局面での登板が増えたのにも関わらず、小野投手は9月に10試合8回2/3を投げて自責点0、防御率0.00を記録しています。

上述の吉井コーチのブログで「一つレベルが上がったように思います。」と言及されたのも9月27日であり、交代完了の場面を経て難易度の上がる局面に登板機会を移し、そこで相手打者を抑える経験を重ねたことで大きく成長を遂げられたのではないかと考察されます。

おわりに

ここまで小野投手の昨年の活躍を振り返り、今後セットアッパーやクローザーを担うためには何が必要かを考察してまいりました。昨年の小野投手の飛躍の要因としては

・ストレートの球速上昇、被打率低下

・スライダーの有効活用、サードピッチとしてのフォークの確立による対左打者被打率の低下

の2つが大きいのではないかと考察しました。

そして、通年での成績・指標は球界を代表するリリーフ投手たちと比較すると劣っていたものの、8月以降の成績・指標に目を向けると勝ちパターンでもおかしくない数字を残していること、吉井コーチをはじめとする首脳陣も段階を経て厳しい局面での登板を経験させながら小野投手の成長を促し、小野投手もそれに応えるように成長を重ねたことを書いてまいりました。

昨年8月以降の投球ができれば小野投手が勝ちパターンに入ることも十分に考えられますが、終盤の10月、11月に失点を重ねてしまったことなどから信頼度という点においては勝利の方程式を形成した唐川投手、ハーマン投手、益田投手らにはまだ一歩劣らないのではないかと自分は思います。一方で、昨年小野投手にあえて厳しい場面を任せて成長を促し、その成長を間近で見てきた吉井コーチが"あえて"開幕から勝ちパターンの一角として起用し、更なる成長に期待することも想像できます。

昨季途中にトレードで加入し、セットアッパーとして大きく貢献した澤村拓一投手が海外FA権を行使し、ボストン・レッドソックスへとの契約に合意。また長年ブルペンを支えた内竜也元投手、大谷智久元投手らが現役引退を決断したこともあり、今季の小野投手にかかる期待は大きいです。今季、小野投手がどのような場面で投げ、どのような成績を残すか、昨年以上に注視していきたいと思います。

パイの実を持って変顔をするお茶目な #小野郁 投手。#chibalotte #春季キャンプ #広報 pic.twitter.com/SYvvGaDOTJ

— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) February 8, 2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?