更年期以降の元気は、中医学的な貯蓄があるか負債があるかの違いかも

『女性の年代別着目ポイント徹底スタディ』4回目を開講しました。

女性の年代別着目ポイント徹底スタディ4回目終了。

— モーリー薬膳ラボ代表|森澤孝美@簡単エイジングケア薬膳講師 (@yakuzen__molly) March 29, 2023

50代60代の特徴と着目ポイント、良くある症状を中医学的に見て食材に落とし込み。

若い時からの自分の生活や食事を振り返ると今の状態が納得できると受講生のお二人。

負債を抱えているか貯金があるかで更年期以降が違います。次回は70代80代です。 pic.twitter.com/YwDt3T4Ea3

お一人お仕事で欠席でしたが録画で見ていただけるのもこの講座の特徴です。

いよいよ、自分の世代もしくは世代を追い越して未経験の世代の事を学びます。

黄帝内経では49歳までしかない「腎」の発達と老化だけれど

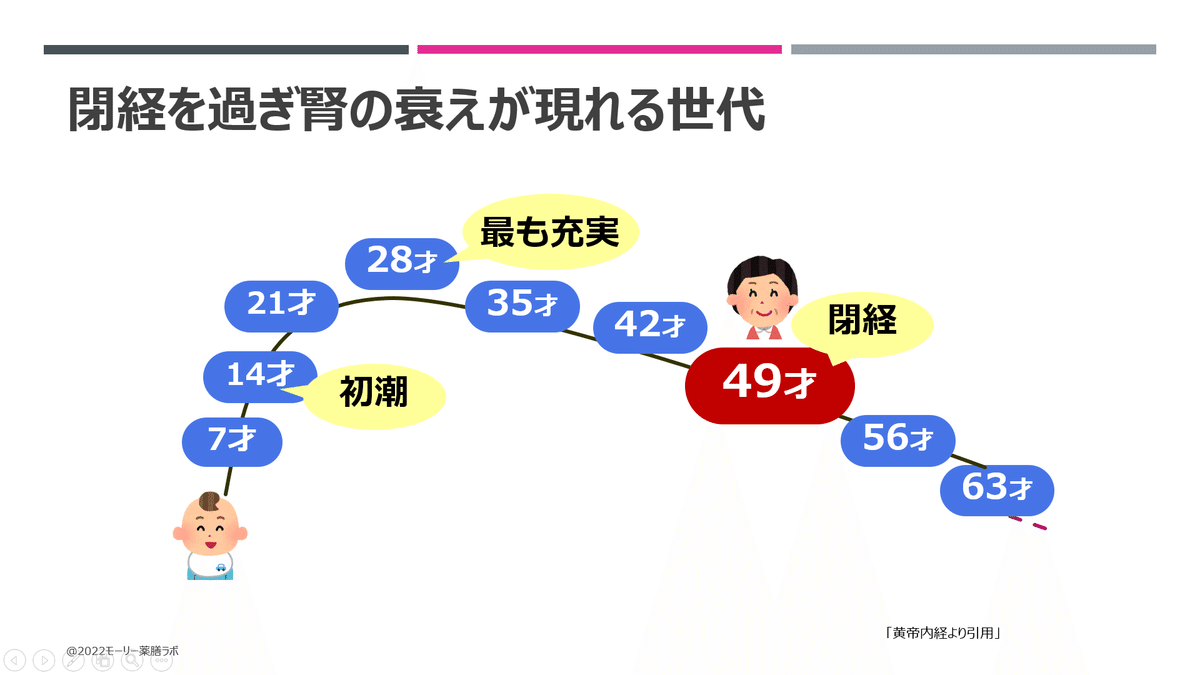

中国最古の医学書として有名な黄帝内経には女性の一生を7の倍数で表しています。

血の道症の漢方薬として有名な製薬会社や、養〇酒のCMでも言われていたので、知っている方も少なくないと思います。

これは。五臓の腎の発達と老化を表していて、14歳で初潮を迎え(当時は)

28歳でピーク。49歳で閉経と書かれています。

今でも日本女性の閉経平均年齢は50.7歳くらいなので、古典の時代とあまり変わらないのです。

黄帝内経は49歳までしか書かれていません。

これは当時の女性の寿命が閉経とほぼ同じだったから。

ですが、その後、どのように老化していくかも加えて行かれました。

それに基づいて50代60代の変化や特徴、また日本の社会背景や家族背景も考慮に入れてよくある50代60代の不調の特徴と体の外に現れるどんなことに着目するかを中医学的にお伝えし、おすすめ食材に落とし込みました。

更年期以降は中医学的貯金があるか負債があるかで元気度が違うのかも

これまでに10代、20代、30代、40代の特徴とよくあるその世代の不調の特徴を学んで来て、自分の今の世代から振り返った受講生の方が口々に

「あの時、こうなった意味が分かった。」

「まさにあの時、こうだったからということが重なった。」

と言われます。

中には、ご自身が出産後の乳腺炎から食べ物に気をつけるようになり、それ以降貧血にもならないし未だに夜行で月に1回以上離れたご実家へご両親の介護に行かれた帰りに、講座を受講されている方もいらっしゃいます。

更年期頃からも元気で過ごせるか、不調と背中合わせなのかは、それまでに蓄えて来た「気」や「血(けつ)」の量や、五臓の腎に貯められている「精」を必要以上に減らさない生活のしかたなのかもしれません。

これはいわば貯金です。

一方、あちこち不調になりやすいのは、若い時からの生活や食べ物からの「気」や「血」の貯金ができていない状態で来ている、むしろ足りていないのが普通の負債がある状態。

もともとの体質の影響もあるとは思われますが、「気」や「血(けつ)」は補ったり大切に減らさないようにしなければ!無限のものではないのです。

受講いただいている方から教わることも多く、私自身も中医学の裏付けができています。

50代60代は、必要な物は足りなくて不要な物を溜めている世代です。

その割合によって、出すのが先か補いながら出して行くのかの違いもお伝えしました。

講座ではご自身のことに置きかえて納得されましたが、これからは目の前のお客様に対してのカウンセリングやアドバイスに繋げて行ってくださいね。

次回は、皆さんの美智の70代80代をテーマにした最終回です。

その後は『薬膳ウーマンライフケアアドバイザー』認定テストですのでしっかり復習して身につけて行ってくださいね。

合格された方は1期の方と合同の交流会にご参加いただけます。

女性の一生を各年代でその特徴を理解し、どんな世代の女性のお客様が来られてもアドバイスができるように、自分がまだ経験していない世代の事も学んで行きましょう。

【関連記事】

食べたいものをストイックに我慢するのではなく「なかったことにする薬膳」のメソッドでプラマイゼロにする方法を無料で学べる7日間のメール講座です。お申込みはこちら▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?