個展を開催していますー岩手県花巻市にて

岩手県を拠点に活動している画家、八重樫理彦です。

ウェブサイトはこちら>yoshihikoyaegashi.com

現在、岩手県花巻市の萬鉄五郎記念美術館の八丁土蔵ギャラリーというところで個展を開催しています。

Iwate コンテンポラリーアート vol.10-2 八重樫理彦展

2021年12月11日(土)〜2022年2月23日(水・祝)

9:00〜16:30 月曜休館 入場無料

萬鉄五郎記念美術館 八丁土蔵ギャラリー

個展の会期は残り1週間ほどになりました。遠方からの移動がしづらい方のためにウェブ上で個展の様子をお知らせすることにしました。

萬鉄五郎記念美術館は花巻市東和町土沢にある美術館で、当地で生まれた画家、萬鉄五郎にちなんで建てられた美術館です。旧和賀郡東和町が合併により花巻市となってからは花巻市の美術館となっています。その美術館の隣には土蔵を移築したカフェ併設のギャラリーがあり、そこが今回の個展の会場です。

個展は美術館の企画ですが内容はまったく自由でしたので、私は私の代表的なシリーズと、この地域に関係の深いテーマの作品を中心に30点の作品を選び展示しました。

入口を入ると右手がギャラリーです。

左手は喫茶になっています。こちらにも小品を展示しています。

それではギャラリーツアー、スタートです。

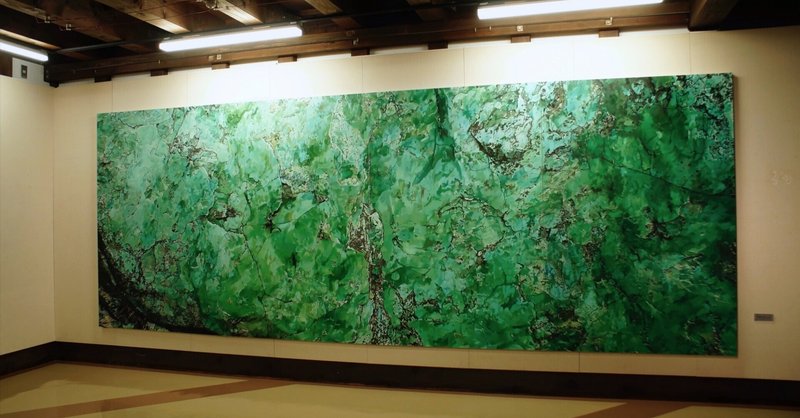

右手の壁に沿って進むとまず横5m余りの大作があります。

「不連続面の研究 014-017」 油彩 キャンバス 194.0×521.2cm 2020-21年

これは「不連続面の研究」というシリーズ作品の最新作です。私の住む岩手県は北上山地の最高峰、早池峰山に産する蛇紋岩という岩石の表面を描いたものです(詳しくは記事の最後の作品解説をご覧下さい)。

そのまま壁に沿って反時計回りに進みます。

右:「Serpentine」 アクリル パネルにキャンバス 50.0×60.6cm 2021年

左:「不連続面の研究007」 油彩 キャンバス 130.3×130.3cm 2008年

「不連続面の研究010」 油彩 キャンバス 194.0×324.0cm 2009年

展示は階段を上り2階へ続きます。

階段の壁には、屋外で制作したアクリル作品を展示しています。

「折合沢」 アクリル パネルにキャンバス 24.2×33.3cm 2016年

右:「折合沢」 アクリル パネルにキャンバス 24.2×33.3cm 2016年

左:「雪どけ」 アクリル パネルにキャンバス 38.0×45.5cm 2014年

2階は早池峰山麓に伝わる民俗芸能、早池峰神楽を描いたドローイングから始まります。

右:「大償神楽 山の神 2018年7月31日」墨 鳥の子紙 34.7×27.0cm 2018年

左:「大償神楽 山の神 2006年4月23日」墨 和紙 35.0×26.0cm 2006年

左の壁には神楽を描いたドローイングと絵画作品を展示しています。

大きい作品:「鳥舞」 墨 顔料 膠 パネルに麻紙 130.3×130.3cm 2006年

正面の壁。大きい作品:

「山めぐり」 墨 顔料 金銀泥・箔 膠 キャンバス 162.0×130.3cm 2012年

時計回りに進みます。この部屋はなんとなく山と信仰がテーマになっています。

大きい作品:「稲荷と犬小屋」 油彩 キャンバス 130.3×162.0cm 2001年

一周して階下へ戻ります。

左の2点は谷川の水流を見ながら描いたものです。

喫茶の壁にも「不可視の領域」というシリーズ作品が展示してあります。

見過ごしそうなところにも小品があります。

「不可視の領域 リンゴ」 油彩 パネルにキャンバス 22.0×27.3cm 2017年

最後までご覧いただきありがとうございました。

この展覧会では、私が書いた作品についての解説文も、印刷してお配りしています。その内容をここに掲載します。ここに載せた画像は展示作品の全部ではありませんが、照らし合わせつつお読み下さい。

----------------------------------------------------------------------------

〈作者による作品解説〉

私は山へ行き、掴み取ってきた秘密をキャンバスの上に絵画として実現しようとする。その秘密とは何かというと、自分にすぎない。巨大な蛇紋岩の絵が蛇紋岩そのものではなく、それを見ている私の脳内の映像であるように。

「不連続面の研究」

北上山地の早池峰連峰に産する蛇紋岩の表面を拡大して描く絵画のシリーズ。約5億年前に海洋底深くマントル上部で生成されたという岩石の碧い色を山中で見つめていると、その故郷である太平洋の深海にダイブしていくような感覚になる。しかしそのとき私は眼から網膜を通って自らの脳内に逆ダイブしているのである。眼が見つめている現実の石はわずか数センチにすぎないが、脳が見ている映像は身体全体よりも大きい。その感覚を、絵画を通して実現したい。現場で描くことも岩を持ち帰ることもできないので、写真を元に制作している。

タイトルの「不連続面」は、早池峰の蛇紋岩が生成されたマントル上部と地殻との境界面の呼称から。

「折合沢・雪どけ」

山の中で実際の風景を見ながら描いたもの。「不可視の領域」シリーズの一環で、網膜で知覚されている映像そのものを描こうとしているため写真は用いない。屋外では乾燥の速いアクリル絵の具での制作が主だが、水を用いるため気温が氷点下になると筆が凍り絵の具が定着できなくなるのが難点。そうなったら制作をやめて帰る。

「水流」

私は山を流れる水の流れにも関心を持っていて、岳川の淵に立って水の流れるさまを描き続けることがある。これは流れる水を見ながらアクリル絵の具でキャンバスに直接描いたもの。上流から下流に向かって流れ続ける水流を描こうとすると、本来は描いては消し描いては消し、永遠に終えることができない。ということを考えながら描いていた。

「神楽のドローイング」

初めて早池峰神楽を見たのは1992年に遡るが、舞を見ながらのドローイングは1996年頃始めたように記憶している。舞手の衣装や姿形を描くことが目的ではなく、舞の動きや流れを捉えようとしている。そのためには毛筆と墨で描くのが合っていると思う。動きの緩急や、力強さと繊細さの対比などを毛筆の筆触の変化で表しやすい(が、描くときは舞だけを見ていて手元は見ないため、筆先が空を切っていることもある)。1枚のドローイングは舞の中の連続した振りが終われば終わる。かつてはドローイングを元に後で作品を制作もしていたが、最近ではドローイングはそれ自体で完結し、素材とはしていない。ドローイングを元に作る作品よりドローイングそのものがリアルで面白いからだ。よい舞ほどドローイングは抽象的になる。

2006年と2009年に私は土沢で「まちかど美術館ART@つちざわ」に参加し、いずれも鏑八幡神社の神楽殿に神楽のドローイング作品を展示した。今回は2009年に鏑八幡神社の例大祭宵宮で土沢神楽を描いたドローイングを展示する。この時は地元の人が喜ぶように姿形も描いた。

「鳥舞」

大償神楽の鳥舞を見ながら描いたドローイング(この時は色鉛筆で描いていた)を元に、大きなサイズの作品にしたもの。常に動いている舞の姿を、止まった像としては描きたくない。

「山めぐり」

2012年の作品。この頃、山を歩いて自らの内に記憶された岩の線で構成した抽象的な作品を描いていた。構成といっても下絵はなく、ほとんど即興で完成する。この絵もそうした作品だが、しっかりとした絵でアカデミックさすら感じさせる。中央付近に松の木が逆さまに描かれているが、向こうから見れば逆さではない。この絵は、山をめぐる巡礼の地図のようなものだ。山には鉱物の結晶や宝石などの宝物も隠れている。墨で描かれた太い描線には、当時絵師として参加していた大迫のあんどん祭りの影響が見て取れる。

「稲荷と犬小屋」

美大を卒業した翌年2001年、20代の時の作品。ぬけぬけと明るい。当時私は現実の風景を元に鮮やかな色面で構成した絵を描いていた。これは東京郊外にある実家の隣家の敷地にあった稲荷社である。手前にオレンジの屋根の犬小屋があった。私はずっと民俗的なものに惹かれていて、真っ赤な稲荷の色彩には魅力を感じていた(京都の伏見稲荷大社に行った時は悶絶狂喜乱舞した)。左上に見えるグレーの形は山である。実際はそこに山は見えない。東京にいながら、心の内にある山への思いが募り画面に描き込んだのである。20年ぶりにこの絵を見てそのことを思い出した。

「不可視の領域・カリン/りんご」

山を描いた作品ではないが、このシリーズの着想は早池峰山を下山中に思いついたのである。

目の前にカリンやりんごを置き、網膜で知覚されている映像そのものを描こうとした。しかし絵を描いている瞬間は必ず筆の先の画面を見ているため、私が描いているのは網膜上の映像ではなく超短期記憶の映像なのである。つまり、今見ているカリンを描くことは原理的に不可能なのだ。一方で私たちは目の前にないものを思い出して描くこともできる。その映像はどこにあり、どこで見ているのか。絵とは何なのだろうか。

昔見た、サタジット・レイ監督の映画『見知らぬ人』に、画家を志した主人公がインドからヨーロッパに赴いたものの、アルタミラの洞窟壁画を見て画家になるのを諦めるという話があった。私は後にアルタミラへ行き、たしかに赤い牛の絵を見たが絵をやめようとは思わなかった。ただ私の牛の絵を描けばいいのである。山で。

2021年 丑年のおわりに

八重樫理彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?