週報。頭よさげを脱却する

スーパーへ行くと春キャベツと新玉ねぎが。春キャベツも新玉ねぎも甘いし柔らかいしで期待を込めて買った。特に新玉ねぎはこれだけで抜群に美味しい新玉ねぎの味噌汁になる。ストックしている炭酸水の減りも早くなった。これが春だ。夏がこちらを覗いている。

『頭良さげに見える』の自認

「絶対的に頭が良い人」は存在しない。知っていることやできること、振る舞いがコミュニティで発揮する価値は常に変動するから。しかし、「頭が良い」言われる人が居るのだから「頭がよく見える」素振りはある。で、私は私をその素振りで「頭が良い」と思わせていた。実際はどんなもんかは知らないけど。

自分の場合は単語を、特定領域に関する用語を早く覚えて引き出せるのがその素振りだった。任意の話題について話している時に用語があやふやな人の発言は信憑性が低く見えることの逆。

表層だけではなく細部の理解度が伝わるには時間がかかるから、掴みで得た信憑性のメッキは中々剥がれない。

これはテストで点数が取れる技術であり学校教育の賜物、と言ってもいい。自分の場合は覚えれば覚えるほど有利なポケモンにハマってたのも大きいかしら。

説明で具体化すると物寂しいもので「本当に頭がよくなりたい」ともなる。「細部の理解度を補強すること」がその道かね。人に説明すること、知識をまとめなおしてわかりやすく説明すること。たしかにどちらも上手くできている気はしない。

今週のコンテンツ

Zenbヌードル

Zenbヌードルなる食品を薦める声が複数の方向から聴こえたので食べてみることにした。えんどう豆の麺らしく、糖質が少なく代わりにタンパク質などの栄養価が高いのだと。常々、夜にパスタが食べたい時に罪を背負わずに食べられるものを探しているので、その一環として。

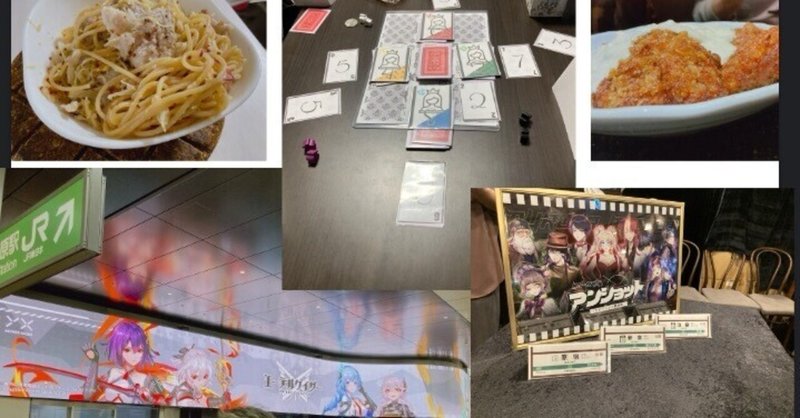

パスタのように活用して、ヘッダー左上の写真となった。大体ペペロンチーノみたいな味付けをしている。味は「健康に良い」という情報を食べてる感じ。

実は写真の状態に至るまでに一度失敗していて、一度目はフライパン上でお湯を沸かしてそこで茹でるとう時短をしてグロ画像を作った。編成したタンパク質?糖質?がくっついて焦げに焦げたフライパン。これ自体は私のミスで調理方法には「ゆでた後にフライパンで扱う際はぬめりを落とすこと」とある。読んでなかったわけ。

調理方法の違いにも表れるように実のところパスタ互換とは少し違う。パスタを期待して食べると、小麦の甘味…旨味が少なくて淡白。タンパク質が多いのだからね。違う食材として扱った方が良いだろう。おススメのレシピもソースによる味付けが果たす役割が大きい様に見える。

パスタの代替としては相変わらず蒟蒻効果が強いなぁ

マーダーミステリー『アンショット~リビドールの鎮魂歌~』

2度目に参加するマーダーミステリー。

単純に「上手くやれるかな」という不安をある程度払しょくした状態で臨めた。参加した各々に大きな見せ場とそれぞれの物語があって、自身のキャラを自分そのものとして作中で頑張るのはやはり真に迫るものがあって、辿り着いた結末には胸が熱くなるものがあった。

前回参加した作品と明確に違う点は「アニメ」をモチーフとしている点だろうか。『観るアニメから、体験するアニメへ』という売り文句にもある通り。アニメ調のキャラクター、個性が強く今時の題材を扱う、身近な東京の話。時代は近未来だから現実の知識が必須ということはないのだけど。

アニメっぽい、というか前回参加した『沸騰のロマネスカ』と大きな違いを感じたのはストーリーのハッピーエンドへの誘導の手厚さだった。GMの裁量によるものもあるのだろうか。ロマネスカは偶発的に発生する悲劇的なシチュエーションも合わせて楽しむような話だったが、アンショットは皆でハッピーエンドを目指して進んでいる感覚があった。

デジタルゲームの領域であればリニアーな物語、と言っても差し支えないかも。リニアーなゲームであっても道中で行動を選択すること自体が自分の物語になっていくわけで。物語体験を損なうことはないのだけど、色んな結末がありうる中から自分だけの結末に至りたい人も居るよねと感想戦を通して感じた。

マダミスを2回ほどやって、なんとなくTRPGとの違いを掴めてきた。TRPGはGMとプレイヤーのインタラクション、マダミスはプレイヤー同士のインタラクションである。

これは別の特徴に由来するが、マダミスは各プレイヤーの初期条件が異なる。マーダーの名の通り殺人事件が発生し、その犯人と犯人を捜すものにたいべつされるから。なお、事件とそのステークホルダーだけでは10人規模のゲームは展開できないので、他に複数の問題を発生させて、利害関係が絡まり合っていくことになる。

これによって他の参加者を軽々しく信頼はできない状況が生まれ、その警戒によって徐々に情報が開示されていくゲームが自ずと出来上がる。

調整や大筋の進行を助けるためのGMは存在するが、GMによってゲームがコントロールされるような感覚は少ない。

一方でTRPGはある意味で単純でプレイヤー同士は基本的に同じ大目的に取り組んでおり、信頼できる仲間関係を築きやすい。このため、逆にプレイヤーそれぞれが持っている情報は大差ないものになる。

新しい情報はGMによってもたらされるものとなり、ある意味で全プレイヤー vs. GMという構図になる。GMをやるとずーっとしゃべり続けることになって喉が渇く。

どちらもロールプレイを楽しむメディアだが得られる体験は大きく異なる。普段の生活でできない騙しや疑いの感情を楽しむマダミス、他者に命を預けるほどの信頼や勇気を楽しむTRPG、と今は感じている。なにかの匙加減がこの違いを生み出している。今後とも考え続けたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?