読んだ本の数を主張するのはみっともないから止めたほうがいい理由

年間数百冊の本を読むのは、自分のステータスになり達成感も覚えやすいです。ですが注意したいのは、本を読む数に重きを置きすぎることです。

もちろん知識を入れるにはたくさん読む必要があるのはわかります。無数の本から自分に合った本に出会うには時間がかかります。それはわかるんですけど、読んだ本の数でその人の知識量が決まるとは思えません。

大事なのは、本を使いこなす工夫であり読みこなす努力ではない。優れた考え方やフレームワーク、tipsを頭で考えて実践するまでが読書と言えるのではないでしょうか。

アウトプットまでを読書と考える

アマゾンの本コーナーを見てると、あれもこれも読んでみたくなりますね。しかしポチる前に確認しなきゃいけないのが、この本をどんな場面で何に使いたいか、です。

ただ知識を入れるだけなら小学生でもできます。そうじゃなくて、価値に昇華する方法まで考えなければいけません。その本の1から100の教えをすべてやり遂げる必要はないでしょう。しかし目的ベースで本を読まなければ、何冊読んでもすぐに忘れてしまいます。

だからこそ、自分の読んだ数を主張するのは控えたいところです。そうではなく、自分のアウトプットを通して、「この人はたくさんの本を読んで勉強しているんだな」と思われる行動をしたほうが良い。

読書家なら、この言葉がどれだけうれしいか。

大量に本を読むのは時間がもったいない

多読を勧める著名人も多いですけど、彼らは入れた情報を吐き出す過程がすばらしくうまいわけです。1を入れたら自分色に染めた10を出せる。そんな彼らを見ていると、ぼくたちも多読しなければいけない気になります。

しかしほとんどの人は高速に情報を処理できないはずです。あのアウトプットは誰でもできるようでとても高度な技術。日頃から訓練しているから出せるものでしょう。

たとえば1時間の読書をしたら、2時間は熟成(思考する)時間が必要でしょうし、それをアウトプットするにはさらに2時間近くかかるでしょう。10冊読むだけでも相当な時間を使ってしまいます。

多読を目的にしてしまうと、全体の量としてアウトプットできる回数が減ってしまいます。読書はインプットですから、インプットを増やせばアウトプットが減るのは当たり前の話です。だからこそ大事なのは、インプットを増やすのではなくアウトプットの効率を高めることなのです。

読書(インプット)は希少な資源だと心得る

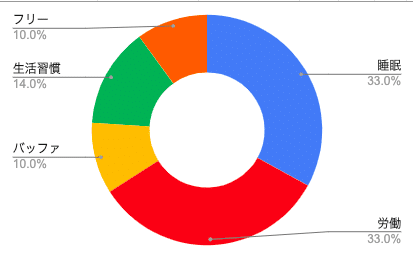

これは、1週間の168時間の使い方をざっくりグラフにしたものです。

まず睡眠と仕事に56時間分使います。どちらも1日8時間ずつですね。これで112時間消えました。残り、56時間です。ここに日々の義務が追加されます。朝ごはんや夜ごはん、運動や家事などです。1日3時間だとします。

残り時間は「168-133=35」。そして毎日2時間、バッファを用意します。合計で16時間ですね。生活していればわかるように、予想できない緊急事態はなんども起こりますから、そのための対策は必須です。

残りの自由に使える時間は「35-16=19」。

つまりざっと考えると、好きに本を読む時間はほとんど作り出せないのです。この19時間には、日々の病院通いや友人との飲み会、趣味も入っているのです。

このように数字にしてリソースを考えてみると、インプットに重きを置く生活をしていると、毎日がアウトプットする余白が消えるのです。少なくとも「時間を取ってたくさんインプットしよう!」とは思えなくなりませんか。

アウトプットを増やしたい!という意思があるならまずやるべきはインプットの増加ではなく、むしろインプットの削減。そして時間を取るべきはアウトプットの時間なのは、誰が見ても分かる話でしょう。

まとめ

1年前くらいの自分に伝えたい話をまとめました。新奇性の高い本を読むのは楽しいんですけど、その興奮は一過性になりがち。大事なのは、知識を長期的に役に立つスキルに変える思考ですよと。

ぼくはメンタリストDaiGoさんを尊敬していますが、だから彼と同じように読書量を増やすのはまた違う話です。それこそDaiGoさんがいつもおっしゃっている「自分の頭を使って考えようぜ」を無視しているように感じます。

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。