こうしてぼくは不運を味方にして強みに変えられるようになった

「運のいい人の法則」なんておもしろい本がありまして、「運を良くするには!」を調べてくれています。題名通り、運がいい人って共通点があるよね→その共通点とは。。。と話が展開していきます。

大きく分けて4つの法則が本書に書かれているんですけど、1つの法則の話に、「運がいい人はあらゆる視点で物事を見てるよ!」という主張があるんですね。

運がいい人たちは起こった出来事を多角的に観察する傾向にあったんですと。まあしかし多角的な視点をその場で考えられたら苦労しませんから、苦労せずとも多角的に考えられるフレームを作ってみました。運を良くしたいときに、使ってみてください。笑

問題を自分、知人、第三者で分ける!

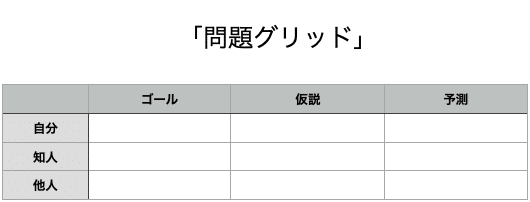

あらゆる記録法をまとめてくれている著書、「記録の力」に「問題グリッド」と呼ばれる手法が出てきます。

こちらの使い方はシンプルで、「知人だったらどう考えるかな?」「第三者なら?」と、ゴール、仮説、予測に振り分けて問題を考えます。つまり、問題を複数の視点から考えるわけです。

シンプルながらこの手法は、ビジネスの世界だけでなく心理療法としても活用されているらしく、ぜひ参考にしたい手法でしょう。

友人へのアドバイスは的確なのに、自分の悩みになると行き詰まったりしますよね。主観で考えすぎて客観性を失うと、本質的な問題が隠れやすくなってしまいます。ですから強制的に「問題グリッド」のフレームを使用して、客観性を取り戻すべきなのです。

不運な出来事にも複数の視点を入れる

「問題グリッド」はシンプルなフレームなので、応用が効かせやすいです。3つの要素を変えればどんな場面でも効果を発揮できるでしょう。しかも色んな分野で効果が実証されていますから安心です。

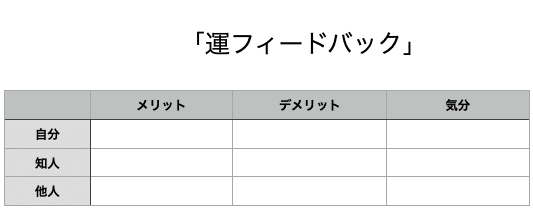

では起きた出来事に対して、「複数の視点で見ようぜ!」を習得するにはどうすればいいのか、ぼくは以下のように考えています。

名前は勝手に付けたんですが、運を多角的に分析するにはこの3つが良いと考えました。運が良かったなぁ…と考えるとき、大体の人はメリットを思い浮かべますよね。

・仕事が決まった

・彼女ができた

・家族が増えた

出来事の粒度はともかく、大きなメリットがあれば運が良いと判断されるでしょう。逆にデメリットが多ければ、運が悪いと判断される。

この2つはわかるとして、もう1つに気分をいれました。論理的にメリット・デメリットを分析するだけでなく、その出来事が起きたあとの気持ちにも焦点を当てるべきだなと。

というのも、抽象度の高い「運」を多角的に考えるのであれば、論理だけでなく感情も重要だからです。スピリチュアル感が出るのは嫌ですが、論理+感情をセットで使って、いつもは見ない角度から観察するのもおもしろいです。

「メリットは少ないけど、気分はいいなぁ」と思える出来事も多々ありますから、そのときの気分を記録しておくと後々便利なのです。

まとめ

問題を多角的に見るだけであれば「問題グリッド」を使えばいいんですけど、事後の出来事であれば、メリットやデメリット、気分で考えるのが得策かなぁと思う次第です。

イヤな気分になったとき、ぜひ使ってみてくださいまし。

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。