「Farm to Table シェフが愛する百姓・浅野悦男の365日」を読んで

リッカ・コンサルティングのフクダです。

ここ2週間ほど、私とSNSで繋がっているシェフや農家さんの間で話題になっている本があります。

平凡社「Farm to Table シェフが愛する百姓・浅野悦男の365日」

浅野悦男・成見智子著

浅野さんは、私がヨーロッパ野菜に着目するきっかけになった農家さん。「情熱大陸」や「ザ・プロフェッショナル」に取り上げられたこともあり、レストラン向け野菜を作っている農家やシェフで知らぬものはいないくらいの超有名人です。成見さんも「ヨロ研」の取材をしていただいたことがあり、すぐに書店で予約しました。

今日は、実際にお会いした浅野さんの印象も含めて、読み終えた感想をまとめてみます。

シェフたちから聞いていた「浅野さんの野菜」

2008年~2012年頃のことです。当時私は黎明期の「食べログ」にハマっていて、毎週のように評判のレストランを食べ歩く「グルメ痛客」でした。

それはそれで良い経験となったのですが、当時仲良くなったレストランのシェフやサービスマンの方々から「浅野さんという凄い農家がいて、珍しい西洋野菜を作ってもらっている」といった話を耳にしていました。

2012年、地元さいたま市でレストランから「イタリア野菜を作って欲しい」という要望が出てきたとき、真っ先に浅野さんのことを思い出しました。

このあたりの経緯は以前書きました。

本にも登場する、サローネグループの樋口シェフに「イタリア野菜を地元で作ってみたいのだけれど、浅野さんのような凄い農家でなくても買ってもらえるだろうか?」と相談しました。

樋口シェフは、「もちろん浅野さんの野菜はとびきり美味しい。でも全部『浅野さんの野菜の味』だ。それとは別に、普通のイタリア野菜が、普通にたくさん手に入るようになれば、イタリアンのシェフは必ず買ってくれる。」とアドバイスしてくれました。

どの野菜を食べても浅野さんの味…どんだけ凄いんだ…と驚きつつも、背中を押されて地元でイタリア(ヨーロッパ)野菜の産地化に挑戦しはじめたのでした。

実際に会ってみたら超変人・そして偉人だった

私達がさいたまでヨーロッパ野菜の産地化に取り組みはじめた翌年の2014年、ついに樋口シェフのご紹介でエコファーム・アサノさんに見学に伺いました。これをきっかけに、毎年5月頃開催される「フィノキエット収穫祭」にも何度か参加させていただきました。

実際にお会いした浅野さんは、今までに見たどの農家とも視点が違っていました。本の中にも登場するエピソードと被るのですが、いくつか印象的な体験を思い起こしてみます。

カタバミ、ダイコンのさや、そら豆の葉…なんでも食材になる

浅野さんの畑は落花生で有名な八街(やちまた)市にあります。2.5haという規模は、露地野菜農家としては普通ですが、栽培品目が非常に多い「少量多品目栽培」なので、そのぶん手間がかかります。

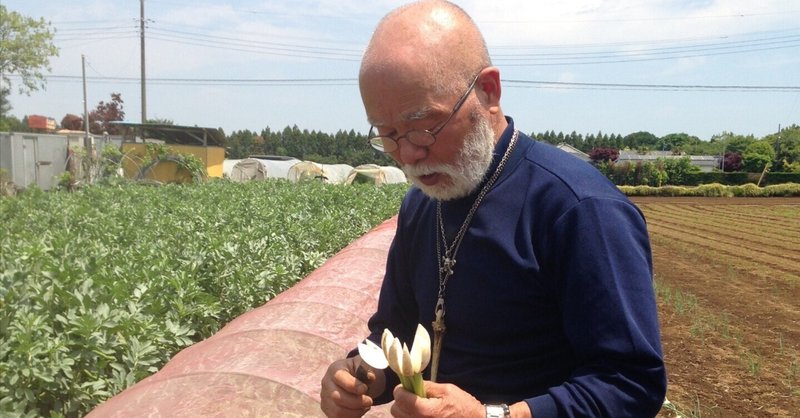

初めてお会いする浅野さんは小柄なかたでしたが、鹿角とドクロのネックレスにゴッツいバックルのベルト、ジーンズ姿で、明らかに普通の「おじいちゃん農家」とは違う雰囲気を漂わせていました。

浅野さんはまず、畑の手前に生えているカタバミを摘んで手渡します。どこにでも生えている雑草です。戸惑いつつ食べてみると、爽やかな酸味がある。サラダに添えればレモンや酢の代わりになる。浅野さんは「そのへんの草」も商品として出荷していたのです。同行した若い農家たちは、初っ端からショックを受けていました。

食用の花も出荷します。もちろん以前からエディブルフラワーは知られていましたが、浅野さんの花は飾りではなく味として機能します。ルッコラセルバチカの花はピリッとした辛味。ボリジの花は牡蠣の味がするから生牡蠣に添える。花壇でよく見かけるベゴニアは酸味があるからジャムに…といった具合。花の色は、パリコレを見てこれから流行る色の花を植える、と聞いてこれまた驚愕。

本の中で浅野さんは「大根はカイワレから種さやまで7回収穫できる」と書いています。夏に大根を蒔けば、カイワレ、葉大根、秋大根、菜花、花、さや大根と7段階で出荷する。大根のさやを開けると、小さなパール状の透明なタネが入っていて、食べるとピリッと大根の味がする。ぶりの照焼に大根のさやが添えてあったら面白いだろう?

若い農家たちは種さやの味に驚きつつも「うちの畑で大根の花なんか咲かせていたら、近所の農家から『あそこの家はまともに手入れをしていない』と陰口を言われるよ…」と話していました。

ファーベ(西洋そら豆)を初めて見たのも浅野さんの畑でした。「まだ豆の出荷時期じゃないから、花や若葉を出荷するんだよ」食べてみると、花も豆もそら豆の香りと味です。そうか、野菜って、一般的に食べる部分だけが野菜じゃなかったんだ。

小さいのに味が乗っている野菜

本の中で浅野さんは、ナスもカボチャも、小さいサイズで出荷すると書いています。「ミニサイズで丸ごと食べる野菜がいちばん旨い。野菜は包丁を入れた瞬間にまずくなる」元々ミニサイズの品種ではなく、これから大きくなるものを、小さい状態で収穫するのです。

ここで普通の農業をしている人は「味が乗らないんじゃないか」と心配するでしょう。野菜が十分なサイズになって、その野菜本来の味わいになることを「味が乗る」といいます。熟していない青いトマトは、酸っぱくて美味しくないように、普通の野菜は未熟な状態で収穫すると美味しくないものが多いのです。

ところが、浅野さんの畑で実際にとれた間引き野菜、カブやビーツを食べて驚きました。小さいのにしっかり味が乗っている。

フィノキエット(野生のフェンネル)の味も衝撃的でした。なんでこんなに甘く香り高いのか。その後、地元の農家がフィノキエットを植えたというので分けてもらったのですが、似ても似つかぬ味でした。

しかも本の中で浅野さんは「畑の土壌診断をすると、栄養失調の状態」といいます。何が起きているんだろう。

土作りなんでできない。必要なのはミネラル

よく農業の世界では「土作りが大事」と言われます。堆肥や有機物をたくさん入れたふかふかの土が、一般的に「良い土」と言われます。

しかし浅野さんは「人間が土なんて作れるわけない。栄養もいらない。必要なのはミネラル」と言います。畑には牡蠣の殻を大量に入れ、緑肥をすき込むぐらい。あとはその野菜が元々育っていた環境に近づける。

60年以上農業をやっていて、あらゆる農法を試した人がここに行き着くのか、と、これまた驚く考え方でした。

数年後、イタリアの農業視察に行き、石混じりのゴツゴツした赤土の畑で元気に育つ野菜を見て、なるほどこういうことか…と納得しました。

5年先を考え、自分でニーズを作っていく

浅野さんの考えは驚くこと、とても真似できないこともありましたが、その後、実際に取り入れさせて貰ったことも数多くありました。

そのひとつが「5年先を考えて野菜をつくる」ということ。浅野さんは初めて作る野菜をいきなり売ることはせず、花が咲いて実をつけるまでの過程を5年ぐらい眺めて、そこから、どこの状態で商品とするか決めるのだそうです。つまり、5年先を考えて商品計画を練っている。

私はいま種苗会社の顧問をしていますが、種苗会社の方々とも「5年後10年後、この野菜はどのように広がっていくのか」をイメージしながら仕事しています。野菜の品種改良は10年以上かかるので、20年以上先を見て品種改良に取り掛かる必要があるのです。

生産者じゃない、店のスタッフだ

これだけのレジェンド農家でありながら、農業者として謙虚な姿勢でありつづけることも、浅野さんを尊敬する理由のひとつです。

60年以上も農業をやっている今でも「農業1年生」を名乗り、「シェフと生産者はどちらが上でもない。対等な関係。じいさんは店のスタッフの一人だ」とよく話されていました。実際、メニュー作りに行き詰まったシェフが夜中に電話をかけてくることもあるそうです。

若手農家とベテランシェフではどうしても農家が下に見られがちですし、ベテラン農家とシェフでは、逆にシェフがへりくだることもあります。ユーザーであるレストランとフラットな関係であり続けることは、実はとても難しいのです。

シェフは、生産者を育てるという感覚を持つことが大事

本の終盤で、地産地消に関する浅野さんの考えが書かれています。これは地産地消に深く関わってきたものとして深く頷けるものでした。

「レストランが欲しがる野菜を作れる農家になるためには、シェフと共に歩むという姿勢が求められる」

「シェフは、地元の農家から野菜をただ仕入れるのではなく、生産者を育てるという感覚を持つことが大事。それが一番の仕事」

アル・ケッチャーノの奥田シェフのエピソードにつながる話は感動的でした。

長くなりましたが、食に興味を持つ多くの人に読んで欲しい本でした。おすすめです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?