90を超えた映画作家が不遜を貫いたというだけで目が眩む。『ジャン=リュック・ゴダール/遺言 奇妙な戦争』

「まるで絵のように、肖像画のように…」とゴダール自身の声が響く。「…もう一度、映画を撮るとしたら、映画作りに精通した上で、メルヴィルの『海の沈黙』のように…」と続いたところでブツッと断ち切られるのはいかにも彼らしい編集である。しかしながら、小狡いおあずけなどではなく、これで主張のほぼ100%が伝わる親切設定となっているのは、ゴダールとしては珍しい。

2022年9月13日に自死した彼の遺作『ジャン=リュック・ゴダール/遺言 奇妙な戦争』は、20分ほどの「予告編」との扱いである。正確を期すと、構想していた長編映画の企画説明のために(おそらくスポンサーのサンローランらに向けてのプレゼンテーション資料として)作成されたものであり、「本編がない予告編」だという。生前に完成に至っているということは、残された素材を元に関係者が想像力で補完して作り上げたような代物ではなく、だからこそ徹頭徹尾、ゴダールの意志が反映されていると見ていい。

本作の特徴は、ゴダール自身による手書きの文字のほか、写真や絵などがコラージュされた静止画の連なりを基調としているところだ。表紙を入れて43点にのぼる静止画は、無音のままさらけ出されることもあるが、時折音声や音楽が被せられる。そのうちのひとつが、前に引いたゴダール自身の発言である。

要するに彼は、原点回帰を志向していたのではないか。メルヴィルの『海の沈黙』(1947)を引き合いに出したのも、それが瑞々しい長編処女作だったからだろう。それどころか、「絵」や「肖像画」といった例えに現れているように、ほとんど紙芝居といってもいい作りは、「映画以前」に戻ろうとするかのようなアナーキーぶりを示している。

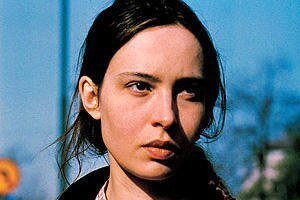

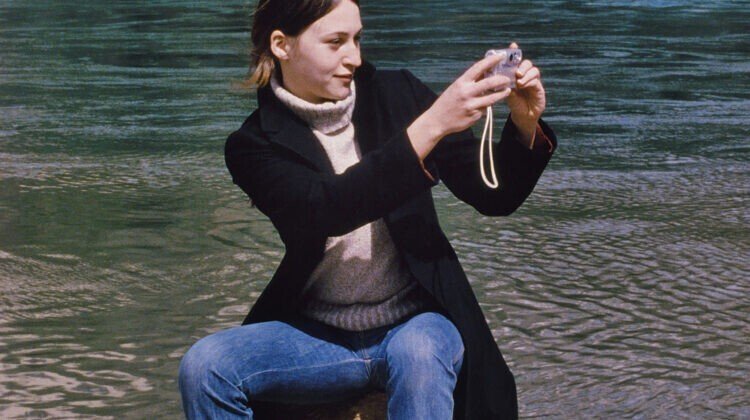

さらに、自作『アワーミュージック』(2004)からの引用は、多くの示唆を含んでいる。静止画の連なりに、ナード・デュー扮する女子学生オルガがサラエボの街を歩く動画像が挟み込まれるときの鮮烈なイメージは筆舌に尽くしがたい。サラ・アドラー扮するジャーナリストのジュディットが川べりで写真を撮り、煙草を吹かすショットとも再会することになる。『アワーミュージック』における二人は、人類の殺戮の歴史に向き合うユダヤ人として、それぞれが自分の信念を貫いた。

もともとゴダールは、共産主義を経てトロツキズムの運動に携わったベルギーの作家シャルル・プリニエの連作短編小説『偽旅券』(1937)の翻案を企てていた。登場人物のうち、ディトカ、カルロッタという二人の女性の活動家に強い関心を抱き、そこから物語を発展させようとしていたと側近のスタッフが証言している。公式パンフレットの堀潤之氏の解説によると、『遺言』では、『偽旅券』の一節に、ナード・デューとサラ・アドラーの顔写真を連結させていることから、ゴダールはこの二人を再起用するつもりだったとの推測が成り立つとしている。

そこからさらに連想を続けたい。『遺言』では、『アワーミュージック』における女子学生オルガの「ロシア語はやめて。信用できない言語よ」との台詞音声もインサートされる。ちなみにオルガは、「ロシア出身のユダヤ系フランス人」という複雑な背景を持つ人物である。ウクライナ戦争後に、この台詞は特別なニュアンスを伴って響くように感じられるが、リサーチした限りでは、『遺言』の完成がウクライナ戦争勃発の前か後かは定かではない(おそらく、先に完成しているように思える)。

ウクライナ戦争との関連はいったん措くとしても、『アワーミュージック』では、ドストエフスキーの『悪霊』がこだましているし、人類史上初の社会主義革命を成し遂げたロシア(ソ連)に向けるゴダールの眼差しには、それなりのシンパシーが含まれていると推察する。「ロシア語はやめて。信用できない言語よ」という台詞は、ゴダール流の「スターリン批判」、つまり一種の自己批判なのかもしれない。そう思わせるのがゴダールの二面性、多層性なのだ。毛沢東への賛美を隠さない時期があったのも、ただ苦笑するだけで済ませていいとは思わないが、彼の時代の知識人たちは、往々にして「赤」にかぶれていたわけで、後世の目で評価しても詮無いことではある。

ただ少なくとも、プリニエの『偽旅券』への尋常ならざる関心の強さは見逃せない。というのも、『アワーミュージック』に続く長編『ゴダール・ソシアリスム』(2010)では、シナリオの準備稿において、『偽旅券』をベースにした章を用意していたが、丸ごと破棄されたという経緯があった。なぜ破棄されたのかは知る由もないが、ゴダールが諦めていなかったのが今回明らかになったといえる。

しかも、『ゴダール・ソシアリスム』で、やはり「オルガ」という名のロシアの女捜査官を登場させたのは、偶然の一致とは思えないのだ。スペイン内戦をきっかけに黄金がロシア方面に運ばれ、その多くが失われた事件を追う彼女は、疑惑のドイツ人ゴルトベルク翁に対して、こう語る。「幸せなヨーロッパを再び見ることなく死にたくない。『ロシア』と『幸福』という二つの言葉が結ばれるのを見て死にたい」。そして、「ダスヴィダーニャ」(さようなら)とロシア語で告げて、部屋を後にする。

ロシア語そのものを忌み嫌っているように映る『アワーミュージック』のオルガ。ロシアの救済?を望み、あろうことかロシア語を発する『ゴダール・ソシアリスム』のオルガ。この奇妙な逆転現象は、何を意味するのか? そして、『遺言』では前者が引用された。ゴダールとロシア的なるものとの距離は、常に揺れ動いていたのかもしれない。

いずれにしても、ゴダールは「闘う女」が好きらしい。思えば、初期作におけるアンナ・カリーナ(最初の妻)やアンヌ・ヴィアゼムスキー(二番目の妻)も、ロマンスだろうが革命だろうが、それぞれの役回りにおいて闘っていた。命がけの「闘う女」に仮託して、自身はスイス・レマン湖畔の自宅で引きこもりに近い形で飄々と生き永らえてきたかに思えたゴダール。90を超えて安楽死を選んだのは、彼にとっては想定外だっただろうか。いや、皮肉でもなんでもなく、自我(不遜)を貫いた彼らしい最期だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?