色を操ること

2年ほど前になりましょうか、大学の写真サークルに入っている同級生と話す機会がありました。カメラのこと、写真のことについて意見を交わしたのですが、なぜ写真を撮るのか?と彼女に聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。

「写真は、肉眼で見るよりも綺麗に、美しく撮ることができるから。」

これを聞いて、彼女は僕とはすこし違った感覚で写真を撮っているのだということを悟りました。自分が同じ質問を尋ねられても、たぶんこの答えには行き着かないだろう、と。僕は写真の色を操ることについて否定的だとか、そういうわけではまったくありません。ただ、色を操っていい場面と、いけない場面があると思うのです。

ただ、その"いい場面"と"いけない場面"の境界が自分の中でも曖昧で。なんとなく感覚で、といったところで上手く説明できる言葉が見つかりません。

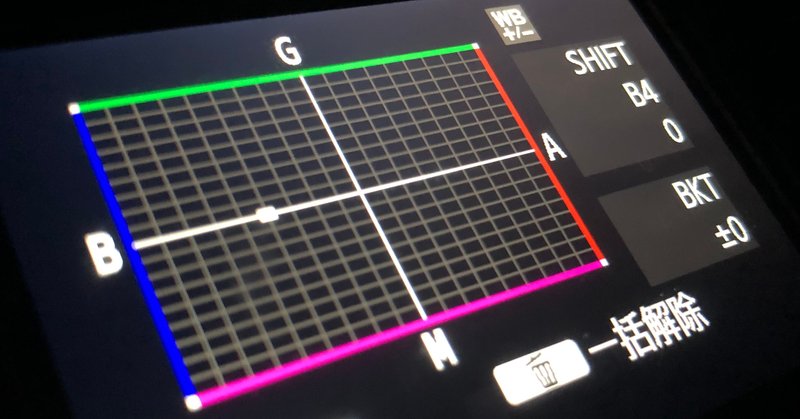

この写真は、見ていただいてすぐ分かるように青色を大きく足しています。ただ、この写真の場合は雲を雲として撮ろうとしていないので、現実の世界というよりは1つの絵のようなかたちで、作品として成立していると思っています。

左は色を変えずに撮った写真、右は彩度を上げて色を足しています。個人的には断然左の写真のほうが好み。撮った人が伝えたいのが「夕焼けの美しさ」だとすると、左の写真は肉眼で見たままの(厳密には肉眼に極めて近い)姿を伝えることができています。対して右の写真は、見た人に現実の夕焼けよりも色が濃く印象的に伝わります。うーん、「インスタ映え」の世界ではきっと右の写真が多くの評価を得ると思いますが、僕はこれだと嘘をつかれているような感覚で受け取ってしまうのです。エピソードトークで聞き手が分かるほどに話を盛られたような感覚。色をつけたことによる違和感あり、の場合です。

...

いろいろと考えましたが、違和感があるのは写真を撮った者の意図する「虚構性」と、写真を見た者の感じるそれに乖離がある場合かな、というところにたどり着きました。最初のシルエット写真の例は、撮影者は雲を雲として見せようとしていない。つまり、伝えたいこと自体が虚構。だから見る者がそれを虚構だと感じても、意図がその通りに伝わっているので問題ない。対して夕焼けの富士山の写真は、伝えたいことは夕焼けという現実そのものなのに、色を変えたことで見た者はそれを虚構に感じてしまう。撮影者の意図に虚構性がないのに、見たものは虚構性を感じるというこの乖離が、違和感の原因になっているのかもしれません。

①電車のシルエット写真

撮影者の意図:虚構性高/観覧者の印象:虚構性高 =○

②夕焼けの富士山の写真

撮影者の意図:虚構性低/観覧者の印象:虚構性高 =×

なぜ写真を撮るの?という質問への彼女の返答に自分との差異を覚えたのは、この「撮影者の意図と観覧者の感じる虚構性に乖離のある場合」を指して写真を撮る理由としていたから、といったところでしょうか。

感覚を言葉にするって、とっても難しいですね。

*

よく、写真撮影術を語った本などに「良い写真とは、作者の意図の伝わる写真」ということが書いてありますが、上の考察はこの命題に還元できるかもしれません。つまり、夕焼けの富士山の写真は作者の意図していないこと(虚構性)が伝わってしまっていて、作者の意図がその通りに伝わっていない、と。

写真でも文章でも、何を伝えたいのかを意識することって重要ですね。

(2020.5.7)※20/5/7 20:46加筆修正

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?