日本家族療法学会参加レポート~自主シンポジウム「心の孤立を防ぐ“大人と子どものバディプログラム”の紹介」を開催して~

こんにちは。We are Buddies(以下、WAB)事務局の西角綾夏です。先日、WABの活動について学会で発表する機会がありました。今回の記事は、学会発表の様子をお届けするレポート記事です。

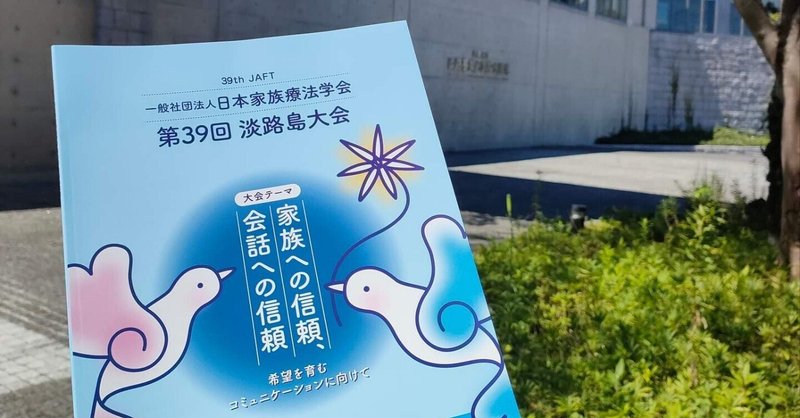

私たちが参加してきたのは、一般社団法人日本家族療法学会の第39回淡路島大会です。

一般社団法人日本家族療法学会(以下、家族療法学会)は、医学、看護学、臨床心理学、社会福祉学、社会学、学校教育、司法臨床などの立場から臨床と研究を目的として活動を行っている団体です。

そもそも家族療法って?

家族療法とは、個々の家族成員が抱える問題の原因を家庭内の関係性に求め、家族の全成員を当事者として扱う、心理療法の総称です。簡単に言うと、治療者が、当事者を取り巻く家族などの人間関係を「システム」として扱い、システムで起きているコミュニケーションの相互作用について着目し、相互作用の変化を試みるかかわり方のことをいいます。症状や問題を抱えて治療を受ける人は、個人の問題ではなく、システムの問題がその人に現れたと考えられることが、特徴的です。

今回は、家族療法について知見を深めている、精神科医、心理士、学校教員など様々な学会員の方々が、日頃の研究成果や実践事例についての発表を行う場として、下記の通り大会が開催されました。

一般社団法人日本家族療法学会第39回淡路島大会

会期:2022年9月16日~18日

会場:淡路夢舞台国際会議場

大会テーマ:「家族への信頼、会話への信頼」ー希望を育むコミュニケーションに向けてー

WABの活動も家族療法の一環?!

私たちは、この大会で「心の孤立を防ぐ“大人と子どものバディプログラム”の紹介」という題目で自主シンポジウムを開催しました。

きっかけは、日頃からWABの活動について共感いただき、連携させていただいている代官山やまびこクリニックの千村院長先生が、「この学会で話してみたら何か生まれるのでは?!」と提案してくださったことです。千村院長先生とは、これまでにもオンラインイベントを共同開催するなど、日常的に、WABの活動がより多くの人に届くためのアイデアを出し合っています。WABの活動を熟知してくださっている千村先生の提案なら!ということで、半年ほど前から発表準備を重ねてきました。

子どもと大人ボランティアがバディになるというWABの活動は、子どもに焦点があたりがちですが、実は保護者の方とのコミュニケーションも密にとっています。自主シンポジウムでは、子どもを含めた家族全員の関係性に着目し、大人バディがかかわることで生まれる変化をじっくり見つめるWABの活動は、家族療法の一環として捉えることができるのでは?という提案を行いました。

WABの活動が家族にもたらす変化

今回の発表では、関係者それぞれの背景や変化について具体的に知っていただくために、普段の活動紹介に加え、参加している大人バディや保護者の方の声をご紹介しました。また、「WABの活動は家族にどのような変化をもたらしているのか」という問いについての考察を行いました。

ここからは、自主シンポジウムで発表した考察部分についてご紹介していきます。

WABには、様々なご家庭が参加されていますが、保護者の方もお子さんも社会との接点がなく、子育てが家族という閉じられた世界だけで行われていることが少なくありません。

そのような状況にあるご家庭がWABの活動に参加することで、大人バディやコーディネータといった存在がお子さんや保護者の方と接するようになります。大人バディやコーディネーターは、それぞれが社会的背景を纏い、お子さんや保護者の方とは全く異なる社会的文脈を生きています。そんな彼らが、支援者としてではなく、一人の人間として、お子さんや保護者の方と接することにより、少しずつお互いの世界が交ざり合っていきます。

かかわり合いを続けていくことにより、お子さんや保護者の方は大人バディやコーディネーターの存在を通して、社会と触れ合っていきます。大人バディやコーディネーター自身も家族というお子さんや保護者の方が形成しているシステムについて、理解を深めていきます。関係性が深まっていくことで、家族と社会の境界線が曖昧になっていき、お子さんや保護者の方は家族の一員としての存在だけではなく、社会の一員となっていくのです。

このように、WABの活動は、家族をみんなで支えるチームづくり、社会的なコミュニティ形成を行っています。お子さんや保護者にとって、大人バディやコーディネーターの次につながる先は、学校や地域住民、行政やNPO、医療などかもしれません。それぞれのセクターとのつながりを生み出し、コミュニティを育てていく、WABの活動がその初めの一歩かもしれません。

子どもバディ、大人バディ、保護者など、様々な視点から多角的に切り取ることができるWABの活動について、家族という視点から考察できたということは、私たちにとって大きな収穫になりました。参加者の方からは、活動の仕組みや理念、かかわる人がフラットであることについて素晴らしいと反響をいただきました。

家族療法学会というコミュニティ

WABの自主シンポジウムは大会1日目の開催でしたが、私と愛梨ぽんは2日目も参加してきました。大会スケジュールは下記写真のように、具体的な事例の検討や抽象度の高い学問的な議論など、どれも興味を惹かれる内容ばかりでした。発表の視点や粒度は多様でしたが、どの発表も双方向性と多様性が重視されていたことがとても印象的でした。

家族へのかかわり方に正解はない。だからこそ、共に探究し続けようと、一同に集って意見交換をし、自分自身を省みる。専門家も当事者も実践者も誰もが、日々葛藤を抱えながら、それでもよりよいかかわりを模索し続けている真摯さが、この大会には溢れていました。この場で繋がったご縁を大切に、この活動をさらに育んでいきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?