大学日本一を支えた「アナリスト」の存在。慶応大が切り開く大学球界の新たなフェーズ【文・菊地高弘】

野球を支える人=アナリストの存在

「私は野球には『プレーする人』と『支える人』の2種類の人間が必要だと考えています。選手の能力ももちろん大事ですが、学生コーチ、アナリスト、トレーナー、マネージャーなどの裏方が力を合わせて、1つの目標に進んでいく。それが学生野球の理想だと考えています」

そんな持論を語る堀井哲也監督が率いる慶應義塾大は6月13日、2年ぶりに開催された大学野球選手権で優勝を飾り、大学日本一に輝いた。

堀井監督の語った「支える人」のなかに、学生野球では聞き慣れない役職が混じっていたことにお気づきだろうか。慶應義塾大は昨年より、学生の「アナリスト」を採用している。その1期生になったのが、現在2年生の佐々木勇哉である。

「大学選手権の決勝戦の後、寮に帰ってきて選手から『お疲れさま!』『ありがとう!』と握手を求められて、やってきてよかったなと実感しました。選手から感謝の言葉をもらえるのが、自分のモチベーションになっています」

昨年、慶応義塾大野球部アナリスト第1号として入部した佐々木勇哉

昨年、慶応義塾大野球部アナリスト第1号として入部した佐々木勇哉

アナリストとは、どんな役割なのか。創設にあたっては、竹内大助助監督と昨年度に卒業したマネージャーの赤松尚範さんの進言があったと堀井監督は明かす。

「今も『データ班』と呼ばれる役職があります。公式戦に出場する機会の少ない上級生が名乗りを挙げて、他チームのデータを集める仕事です。でも、データを継続的にインプット、アウトプットしていくなかで専門性を持つ人間がほしいという話になりました」

慶應義塾大では投球・打撃のデータを取得できる簡易型弾道測定器・ラプソードをいち早く導入している。また、東京六大学連盟の6校は神宮球場に設置された弾道測定器・トラックマンのデータが提供される。こうしたデータを集め、チームにフィードバックするのがアナリストの役目だ。

慶應義塾大は昨年度からアナリストを募集することになり、佐々木が入部。その後、今年2月に現2年生の羽島大貴も入部し、今年は1年生の福井みなみが入部。計3人のアナリストが在籍している。3人とも高校野球でのプレー経験はなく、福井は主将・福井章吾の妹である。

佐々木が1人だけだったアナリストも、1年経って羽島大貴(2年生/写真左)、福井みなみ(1年生/写真右)を加えた3人体制に

佐々木が1人だけだったアナリストも、1年経って羽島大貴(2年生/写真左)、福井みなみ(1年生/写真右)を加えた3人体制に

野球“ほぼ”未経験者でも戦力となるアナリスト

佐々木のプレー経験は、小学校低学年時の数年間に限られる。「厳しさに馴染めなかった」と短期間で野球をやめ、ラグビークラブへ。中学ではスイミングスクールに通いつつ、吹奏楽部でアルトサックスを吹いた。進学校の立川高では水泳部に所属している。

佐々木にとって「野球部」とは、苦い記憶もある愛憎入り混じった存在なのではないか。そう尋ねると、佐々木は端正な顔をほころばせてこう答えた。

「いえ、習う野球が嫌いなだけで、遊びでは野球をやっていましたし、テレビでもよく見ていましたから。プレーする側ではありませんが、根深いものはありません」

野球部のノリや人間関係で馴染むのに時間はかからなかったが、戸惑ったのは「野球用語」だという。

「牽制時の『デイライト(二塁走者の背後から野手が忍び寄り、二塁ベースカバーに入る牽制パターン)』とか、野球部の内部でしか話されない用語は全然わかりませんでした。アフターゲームミーティングの議事録を任されても、細かな用語や専門的な内容が理解できずに周りの人に教わりながらやっていました」

アナリストとして入部1年目の昨年は、「分析作業の中核を担う仕事はできず、あまり貢献できなかった」と振り返る。しかし、佐々木はシーズンオフに大仕事に取り組む。「トラックマンのビジュアル化」である。佐々木が説明する。

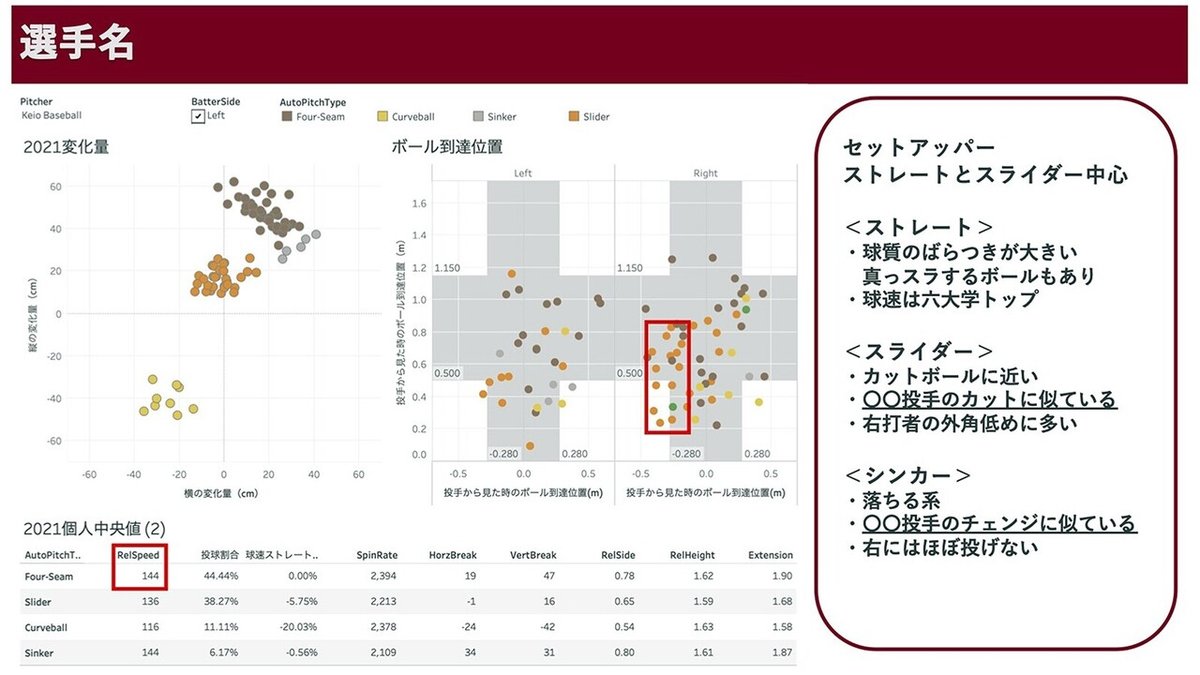

「トラックマンのデータは、数値の羅列で読み取るのが非常に難しい状態で送られてくるんです。この数値の羅列をビジュアル化すれば選手にもわかりやすいと思って、企業でも使うような統計ソフトの使い方を覚えたんです。たとえばボールの変化量など数字ではイメージしにくいですが、ビジュアル化すれば縦と横にどのように変化するかが見やすくなりますから」

トラックマンのデータを「ビジュアル化」して選手に提供するのも、アナリストの仕事(※数値はすべてダミー)

トラックマンのデータを「ビジュアル化」して選手に提供するのも、アナリストの仕事(※数値はすべてダミー)

対戦チームの選手と自チームの選手のデータを把握していれば、選手に適切なアドバイスを送りやすくなる。たとえばカットボールを得意とする対戦相手の場合、「ウチの森田さん(晃介・4年)のカットより、曲がり幅が少し大きい」と具体的に解説でき、選手はイメージしやすくなる。

もちろん、データに関心を示す選手もいれば、必要性を感じない選手もいる。データを求めすぎて失敗するケースもあると佐々木は言う。

「慶應の選手は他大学に比べて高いポテンシャルを持って入学する選手は少ないはずです。その分、研究熱心なのでデータへの理解度も高い。ただ、『今日はいつもよりこの数値が低い』とデータを気にしすぎて、逆に思うような力を発揮できない弊害もあります。データの意味がわかる人ほど、その点は気をつけないといけないと感じます」

佐々木が特にデータを自身のパフォーマンス向上に結びつけるのがうまいと感じているのが、3年生左腕の増居翔太である。身長171センチ、体重68キロと体格的に恵まれておらず、球速も常時140キロ前後と驚くものはない。しかも、佐々木によると「増居さんは球速もボールの回転数などの数値もそこまで飛び抜けているものはありません」という。

「話していて感じるのは、自分の体の動きをものすごく理解しているということです。さまざまなデータを見て、それを体の感覚と照らし合わせて考えることができる。突出した武器はなくても、自分自身の現状把握と相手打者からどう見えているかをすごく考えている選手。だから、抑えられるのかもしれませんね」

慶應大が重視する攻撃指標「QAB」

2021年から、慶應義塾大では「QAB(クオリティー・アット・バット)」という独自の攻撃指標を作っている。それは堀井監督が読んだ書籍『High-Scoring Baseball』(Todd Guilliams著)からヒントを得たのがきっかけだった。

「打者なら打率、本塁打数、打点、出塁率という既存の指標がありますが、打線として機能を高めるためにはもっといい指標があると思い、これにたどり着いたんです」

「安打」「四死球」「進塁打」「犠飛」「犠打」「8球以上球数を稼ぐ」「AB打球(打球の強度をA~Dにランク付けし、A~Bの強い打球が打てたかを示す)」の7項目のいずれかを満たせば、「QAB」が付与される。書籍に書かれたQABの定義をそのまま使うのではなく、アナリストの意見も反映しつつ慶應式のアレンジを施した。

たとえアウトになろうと、ランナーを進めたり、相手投手に球数を多く投げさせたり、強い打球を打って相手を脅かしたりと貢献した打者にはQABがつく。慶應義塾大の場合はQABの合計数を打席数で割り、QAB率を算出。「50%」を目標値にしている。

今春の東京六大学リーグでのチーム内QAB率の上位3名は下記の通りだった。

①福井章吾 52.4%(打率.303、1本塁打、9打点)

②下山悠介 51.2%(打率.350、1本塁打、6打点)

③渡部遼人 51.0%(打率.265、2本塁打、5打点)

打率はリーグ24位だった渡部だが、粘り強い打撃でQAB率は高く、貢献度は高かった。QABという指標を打ち出したことで、チーム内にいい効果が見られたと堀井監督は振り返る。

「QABというチーム内でのセオリー、方向性が生まれたことで、選手たちがQABを意識するようになりました。春は打線が全般的につながり、『点の取り方がうまい』と評価いただくことも増えました。しつこい打線が作れたのは、QABの意識がチーム内に浸透した結果だと感じます」

QABの他にも、投手なら「ストライク率」「初球ストライク率」「球種別ストライク率」「イニング平均の球数」といった独自の指標がある。こうしたデータの抽出作業も、佐々木らアナリストの仕事だった。

試合中はスタンドで、練習中はグラウンドでデータの測定・集計を行い、選手へとフィードバックする

試合中はスタンドで、練習中はグラウンドでデータの測定・集計を行い、選手へとフィードバックする

新しいフェーズに突入した学生野球

アナリストの今後の体制についてどのようなビジョンを描いているのかを聞くと、堀井監督はこのように答えた。

「今は3人ですが、興味ある人には何人でも来てもらいたいです。最終的には相手チームを分析して対策を練る班と、自チームを分析してパフォーマンスを上げる班の2部門体制にしていきたいですね」

入部当初は「先のことは考えず、好きな野球に4年間携わりたい」と考えていた佐々木は、少しずつ心境の変化があると語った。

「慶應でアナリストをさせてもらい、いろんなOBの方を見ていくなかで『好きなことを仕事にできるのもいいな』と考えるようになってきました。自分は本格的なプレー経験がない分、メカニクスなど選手とコミュニケーションをとるのが難しい部分も残っています。残り2年半かけて、まだまだ勉強していきたいですね」

野球経験がなくても、日本一チームの重要な戦力になれる――。慶應義塾大の革新的な取り組みによって、学生野球は新しいフェーズに突入している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?