文化と自然の「空間構造」−岩田慶治著『コスモスの思想』 「アニミズムの空間構造」より

(本記事は有料に設定していますが、全文を試し読みできます)

◇

文化人類学者 岩田慶治氏の『コスモスの思想』を引き続き読んでいる。

今回は155〜163ページに収められた「アニミズムの空間構造」を読んでみる。

アニミズムの思考や感覚は、空間構造のイメージを伴う。

私たちが自分たちの生きる世界についていだく空間構造のイメージには複数の型がありうる。

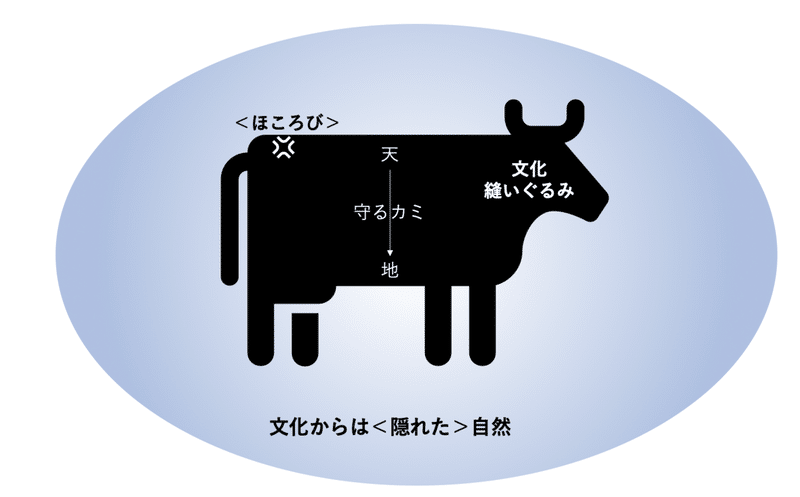

岩田慶治氏は今日の私たちが生きる空間構造を「われわれは文化という名の縫いぐるみの中に生活している」という言葉で表現する。

縫いぐるみの中での生活。なにやら可愛いものに包まれる満足感と息が詰まる圧迫感、ふたつでひとつの感じを捉えたおもしろい表現だと思う。

ほころびのある縫いぐるみの中に生きることと、ほころびのない縫いぐるみの中に生きること

ただし、この縫いぐるみの中には私たち人間が求めるあらゆるものが詰まっている。

「その縫いぐるみの中に天と地を封じこめ、まことの自然をおしこめ、カミガミを閉じ込めてしまったということ。」『コスモスの思想』p.163

天と地、そして人間と異なり人間に対峙すると思われている自然や、人間とは異なり人間に対峙すると思われているカミガミもまた、文化という「縫いぐるみ」の「中」に、私たちもろとも縫い込まれている。

「昔は、伝統文化の中には、まだしも縫いぐるみに<ほころび>があって、そこから文化以前の自然、<隠れた自然>の光景を眺める機会もあったが、文化の進歩とともに、その<ほころび>も縫合されてしまった。」『コスモスの思想』p.163

<ほころび>は重要だ。

文化という縫いぐるみにほころびがあってこそ、わたしたちはそのほころびから、縫いぐるみの外を、文化の外、文化「以前」を、縫いぐるみの外皮によって文化から「隠され」たほんとうの自然を、文化の中に居ながらにして眺め戦慄することができた。

そしてその文化以前、文化の中に縫い込まれていないほんとうの自然と肉薄することこそが、文化を自然と異なるものととして区切りだすこと、文化を自然から区切りだすことを私たちに強いるのである。文化以前のほんとうの自然に肉薄することが、文化を文化として作りまとめ上げる私たち人間の力を奮い立たせたのである。

しかし今日の「進歩」した文化の中で、私たちは「ほころび」を縫い合わせてしまい、「外部」を感じ取ることが不可能なほど、完全に「内部」に縫い込まれてしまった。外部を知らない内部はもはや内部ではない。

縫いぐるみ。その内と外。そして内と外のあいだを開くほころび。

そういう空間構造のイメージである。

地球全体を縫いぐるみに縫い込むまでの人類史

この「アニミズムの空間構造」という節では、私たち人類が、今日のようにすっかる縫いぐるみに縫い込まれるに至る経緯が検討されている。

ここもおもしろいので詳しく読んでみる。

私たちが今日のように縫いぐるみの中に縫い込まれたのは、現代になって突然そうなったということではない。「森林のなかの<点>にも似た採集・狩猟民の空間から出発して、王国を支えるような包括的な宇宙構造をもった文化の空間にいたる」まで、人類は少しづつ、文化を自然から区切りだし、ついには文化の外部のほんとうの自然のことを考えることもできないまでに、完璧な内部=文化という縫いぐるみを作り上げたのである(p.155)。

「われわれの伝統文化は、眼に見えない自然、<隠れた自然>を包みこみながら、次第にそれを文化という意味の世界に取り込み、シンボル化し、神話、伝承に翻訳しながら、それによって自らの文化的統合と存続につとめてきたのである。」『コスモスの思想』p.162

文化という縫いぐるみの中に詰まった「綿」は、「シンボル」という名の綿であろうか。シンボルたちは複雑な繊維構造を織りなして、「意味」の世界を縫いぐるみの中に構造化する。

内部と外部を対立させる意味空間構造

狩猟採集民にとってカミとは、森の中、山の奥で「出逢う」ものであったと岩田氏は論じる。森の中を食べられる植物や動物を求めて動き回っている途中で「その<とき>、その<ところ>で出逢うカミ。

これが耕地で作物を育てる農耕民になると、カミは「文化の中に取り込まれて、文化の意のままに去来するカミ」になるという(p.158)。

狩猟採集生活と連続した移動性のもとにある「焼畑農耕民」においては、文化の中に取り込まれたカミは「防ぐカミ」になるという。防ぐカミは「村と村びとの生活を不可視の外敵、そのうちにひそむ悪霊から守る」(P.159)。

焼畑農耕民にとっては、文化と文化外の自然の境界は、住居や耕地のすぐとなりにある。そして文化とその外部の自然との境界は流動的で不安定で常に揺らいでいる。

人間の文化=シンボル体系を常に超出しつづける<隠れた>自然=ほんとうの自然の中に、文化の領域が小さく島のように浮かんでいる、森の中にそこだけ木々が焼かれ空に向けて穴が空いている。そういう島や穴としての文化の内部と外部の境界に、その境界を守るカミが現れる。この焼畑農耕民の防ぐカミは「意味の世界において水平に動く」ものであると岩田氏は書いている。

これが例えば水田稲作のように、より広い空間を農耕のために文化化して利用するようになると、カミが「防ぐカミ」から「守るカミ」に変化するという。守るカミの小祠は「村の中央」や「村の一隅に残った木立の傍」にある。そこに「カミは時を定めて天上から降下し、そこで村びとを守る」ようになる。この水田農耕民の守るカミは、意味の世界において「垂直的にあらわれる」存在であるとする。

ここで重要なことは、「守るカミ」になると、人間が生活する地上の世界も、カミがそこから下りてくる天上の世界も、いずれもが「文化」という「ぬいぐるみ」の内部に存在しているということだ。

「足もとの自然もそれが人間の眼に写ったかぎりにおいて幻の場であり」、また「非日常の場つまり、天上に、あるいは頭のなかに構築した世界も虚構の場」であると岩田氏書く(p.157)。

「人間は文化という名前の縫いぐるみ、蚕のマユのような住み家をつくりあげるのに精を出してきたということである。だから、人間は地上の自然に働きかけてそれを半自然化し、それを文化のなかに取り込み、文化の言葉に翻訳して、その上でそれを自然だと思いこんできた。人間はまた、天上に自然を構想し、そこに観念の空間を構築してきた。」『コスモスの思想』p.157

内部と外部、人間と自然、文化と自然といった具合に二つの言葉を並べるのは簡単なことだけれども、この二つの言葉がどういった空間構造でイメージできるのかが、思考の可能性を大きく左右する。

まとめ

自然と人間が、内部と外部が、二つの言葉が、二つのシンボルが対立しペアになる「だけ」では意味は生まれない。

意味が生まれるのは、意味作用が動き出すのは、この二つの対立するシンボルのペアが、別の二つの何かの対立関係と重ね合わされたところからである。

中心と周縁、内部と外部、上と下、近くと遠く。そういった空間構造はいずれも二つの事柄の対立関係であり、だからこそこれが文化と自然と重なる所で、その意味を生み出すのである。

<注>

ちなみに、上の図では「牛」のイメージで「縫いぐるみ」を表現してみた。岩田氏がそのように書いているわけではないので気をつけていただきたい。

牛、特に雄牛というのは、自然と文化の境界で暴れ、文化化される(た)自然の象徴・シンボルとして、人類最古の農耕文化の中で重んじられてきたものである。

このあたりの話については、かのC.G.ユングの『変容の象徴』が示唆に富みすぎるほど富んでいるので、また別の機会に読んでみたい。「母と再生の象徴」という章に収められた「ミトラの雄牛犠牲」の話などから紐解いてみるとおもしろいかもしれない。

このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。

気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。

文献調達の原資として有効活用させていただきます。

m(_ _)m

関連note

こちらも同じ岩田慶治氏の『コスモスの思想』に関するnote。

ここから先は

¥ 150

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。