【668】算数の教え方 ー公約数とベン図ー

昨日は公約数はベン図で理解しようと書きました。続けます。

公約数を教えるときのベン図の使い方です。

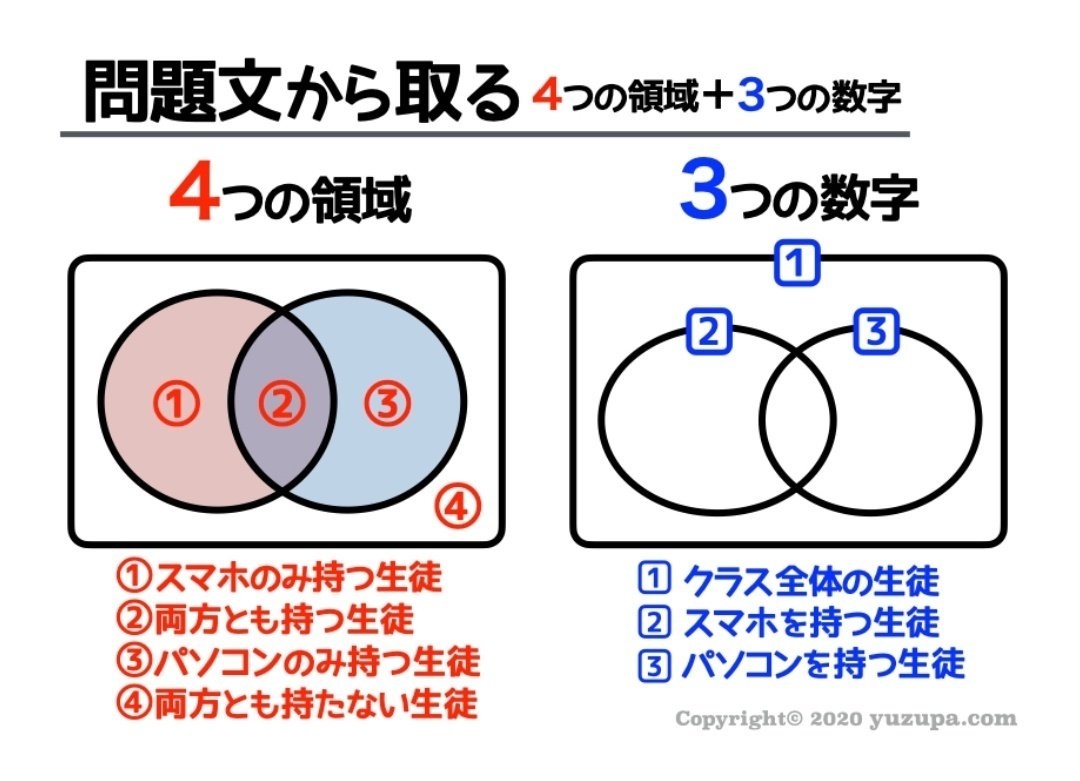

そもそもベン図とは、こういうやつです。

重なっているのが、共通するところです。

厳密にはツッコミどころもありますが

分かりやすいです。ZENさん天才です。

ベン図は、現行の教育課程では

高校の数Aで習いますが、先生次第では

小学生であっても、場合の数や確率などで、

ベン図を習うことがあります。

中学受験する小学生は「集合算」という

数Aの「集合」みたいなものがあるので、

ベン図を使うことがあります。

今日は本格的な「集合」でベン図を習う前に

公約数で使うの教え方を書いてみます。

公約数の「公」という字は、

「みんなの」や「共通の」という意味です。

なので、公約数とは、

2つ以上の整数に共通する約数のことです。

言い換えると、2つの数の約数をあげたとき

「両方ともにある約数」が公約数です。

18と24の公約数は、1,2,3,6です。

なので最終形はもちろん、こうなります。

大人ならこのベン図だけで分かるでしょうが

ボクの教え方の信条は「分解」です。

算数が苦手な子には、順番に、丁寧に、

教えてあげることが重要だと思っています。

順番に、丁寧に。

①まず1つの円だけで

18の約数を見てもらいます。

18の約数「以外」の数字も書きます。

18の約数は全部で6個なので

それもメモしておきます。

このメモは書き忘れ予防です。

②同様に、24の約数とそれ以外、も。

色分けしておくと良いです。

③そして、円を重ねます。

上のオムライスのベン図を使いながら

重なっているところが共通するところだと

説明します。

④そのうえで、数字を入れていって

公約数とは何かを見てもらいます。

最初はお子さんには見てもらうだけです。

数字を入れるのは大人です。

⑤公約数とは、「両方にある約数」という

説明とともに、改めて完成形のベン図を

見てもらいます。

このとき最大公約数にも触れてあげます。

次は、ベン図を一緒に作ります。

一般的に学校で習う公約数の探し方の

これ↑を都度確認しながら、ベン図に数字を

いれていきます。

⑥まず、ベン図の円だけを用意します。

⑦18の約数は?と聞いて、

約数をお子さんに言ってもらいながら

数字は大人が書きいれます。

このとき、公約数の数字は、

重なったところにいれます。

⑧次に、24の約数は?と聞いて、

書き込んでいきます。

色分けしつつ、重なったところには

公約数をいれます。

⑨最後に、重なったところが

数字が重複しているので、

消し込んでいきます。

この「消し込む」ステップは、

公約数の理解自体には不要です。

ただ、今後いろいろと使うベン図です。

【重複した数字は消す】

この超重要ポイントを見てもらうことが

今後、集合などで本格的にベン図を使うとき

理解を助けることになります。

集合とは、こういうやつです。

この画像の例なら、スマホかパソコンの

どちらかでも持っている人数を

計算するとき、単純な足し算ではなく

【重複した②の数字を引き算する】

という概念が、最大のつまづきポイントです

だからボクは、公約数のときも

あえて数字を2コ書いて、あとで消す

という作業を入れています。

絶対に覚えろとは言いませんが、

「知っておく」だけでも大切と思っています。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?