近代フランスを創り、フランス人に嫌われた怪帝ナポレオン三世とその功績

歴史は適切に事実を評価しない

勝者が歴史に名を遺し、勝者にとって都合の良い情報が上書きされていくのが歴史の常です。

歴史に「もしも」はない…

そういった意味で真に正しい歴史観というのは存在しないのかもしれません。

歴史とは、記録されている事実を観る立場が異なれば、観えてくるものも変わるものです。

私は歴史を振り返る時、FPA(FPとFAを兼任している)という立場から経済史における視点と物語で観ることが多いのですが、歴史の中にはその功罪が十分に現代においてされていない偉人達も少なくありません。

実際に起きた事実とは別に誰の口(視点)から語られたものであるか、そしてその語り部がどんな意図を持って語っているかによって紡がれる歴史の意味が変わってきてしまうという物語の伝達における構造的な欠陥があります。

これを補うために私は経済史からの切り口を事実確認のために組み合わせています。

「事実を追うにはカネの流れを追え」という名言がありますが、それに近いかもしれません。

特に日本で生まれ暮らしている多くの人は欧米など世界を支配した側である西欧史観から歴史を観る事が多く、攻められた(負けた)側から観る事は極端に少なくなってしまう点には留意する必要があります。

今回はそうした歴史の中で、人々から評価されていないけれど実はとても大きな足跡を残した人物を紹介したいと思っています。

それはタイトルでも取り上げているシャルル・ルイ・ナポレオン、

通称ナポレオン三世です。

ナポレオン三世は謀略でヨーロッパの各地で戦争や地方一揆などを起こし、大統領となった後にクーデターで権力を握り、カネと暴力でフランス国内の政治・経済を20年に渡って支配し、伯父ナポレオン一世の輝かしい栄光をなぞろうとしてフランスを後退と窮地に追い込んだ凡庸な甥と語られることがあり、人々から嫌われてきた人物でもあります。

しかしその一方で、受験勉強で学ぶ世界史(西欧史観)ではない世界史観で観ていくと彼は近代フランスを創り、また現代のフランスにも政治・経済・文化・領土など実に様々な面で大きな功績を遺した人物として観ることが出来ます。

あまりにそのギャップは大きく、同じ人物に対する評価とは思えないほどです。

彼は何故フランス人から嫌われ、そしてどんな功績をフランスや世界史に遺したのでしょうか?

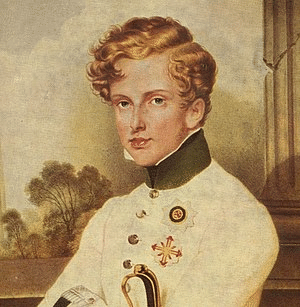

甥ルイ・ナポレオンが皇帝になるまで

ナポレオン一世は9歳離れた愛弟ルイ・ボナパルト*と、自身の最初の妻ジョゼフィーヌの連れ子で恋多き奔放なオルタンスとの結婚を勧めます。

*後のオランダ王ローデウェイク一世。

長兄ジョゼフ・ボナパルトは後にナポリ王ジュゼッペ一世で、スペイン王ホセ一世となる。

性格のかなり異なるルイ・ボナパルトとオルタンスは夫婦生活がそれほどうまく行かなかったようで別居を繰り返しながらも、二人の間には三人の男児が生まれます。

1802年に生まれた長男シャルル・ナポレオン*。

1804年に生まれた次男ルイ・ナポレオン**と、1808年に三男として生まれたシャルル・ルイ・ナポレオンが後のナポレオン三世になります。

*ナポレオン一世の落胤(隠し子)という説もある。わずか6歳で早逝してしまう。

**後のオランダ王ローデウェイク二世

夫婦仲の良くなかった二人は1810年に離婚、母オルタンスに引き取られて育てられます。

彼が7歳の時に偉大な伯父ナポレオン1世(45歳)が失脚すると、その系譜から命を狙われることになり、家族や臣下たちと共に欧州各地を転々と亡命しながら故郷コルシカ島を含むイタリア統一戦争などに身を投じ一族の再興を目指します。

*1821年、ナポレオン一世は絶海の孤島セントヘレナ島で51歳で死去。

シャルル・ルイ・ナポレオンはその頃、17歳だった。

しかしその渦中で23歳の時に、父からオランダ王を引き継いだ次男ルイ・ナポレオン(ローデウェイク二世)までも27歳(1804-1831)で死去。

更にナポレオン1世の唯一の嫡出子であったナポレオン二世も翌年に21歳で死去。ナポレオンの名を継ぐ男児はナポレオン三世ただ一人となってしまいます。

その後は各地を転々としながら文芸活動を通じて各地のナショナリストと交流、ストラスブール一揆などに参加しては逮捕・投獄。

投獄されている間に書物を読みふけり、自身でも『政治的夢想』、『ナポレオンの思想』、『貧困の絶滅』などの啓蒙*的著作を発表しています。

*無知の人を啓発して正しい知識に導くこと

その後、海外逃亡の途中でスイス*やロンドン・ニューヨークなどを訪れる機会を得てたことで産業革命の影響力を目の当たりにし、軍備だけではなく技術革新によって産業が活性化することが社会に富をもたらし、貧困を解決するというサン=シモン主義に目覚めます。(日本的に言えば富国強兵政策)

*1837年、母オルタンス(54歳)とチューリッヒで死別。

1846年、40歳の時にオランダ王である父ルイ・ボナパルト(ローデウェイク一世)が危篤となった時にも投獄されており脱獄を図りますが、ベルギー経由でロンドンへ渡るも、そこからの渡航がロンドンのオーストリア大使館で許可が下りず失敗。

父の死に目に会うことが叶わない中で、ルイ・ナポレオン・ボナパルトの脱出劇とその存在にヨーロッパ中から注目が集まるようになります。

1848年に労働者階級プロレタリアートが第二王政を倒すフランス二月革命によって母国への帰国が果たされた同年12月に第二共和制*の大統領に就任すると、44歳の時にクーデターによって第二帝政を立ち上げます。

*共和制(主義・派)…血縁によって国を治めるものを定める王政に対して、特定の個人や階級のためではなく、全構成員の共通の利益のために選挙によって選ばれた代表者がその国を治めるという考え方。

民主主義は国家や集団の権力者が構成員の全員であり、その意思決定は構成員の合意により行う体制・政体を指す。

人生の四分の三を逃亡と牢獄、海外での流浪生活に費やした遅咲きの英雄は、名をナポレオン三世と改めてフランスの大改革に着手することになります。

ナポレオン三世の外交・領土政策

まずは彼の外交・領土面での功績を見てみましょう。

ナポレオン三世は、長い海外逃亡や獄中生活で自身の中の国家像の青写真が頭の中に描かれていたのではないかとされています。

各国の高度な政治、経済、社会システムを間近にこれほど観て、考える時間があった人はなかなかいません。

彼は今でいえば内閣・参与にあたる組織を構成し、優秀な人材を積極的に登用し、次々に要職に充てフランスの改革に乗り出します。

ナポレオン戦争最大の海戦となり、隻眼・隻腕のネルソン提督に惨敗。

フランス人にとってあり得ない惨敗を「トラファルガー」と呼ぶようになる。

彼はフランス人には珍しく英国贔屓で、フランス人からすればナポレオン一世の時代でさえトラファルガー海戦での敗戦を始め、苦手意識の根強い英国との友好関係を結びます。

これを基礎に大国ロシアや隣接国であるプロイセンに対抗する外交政策を積極的に展開。

例えば地中海への南下を目指すロシアに対してはクリミア戦争(1853-1856)でその野望を阻みます(1856年パリ講和条約)。

ある時は清国(中国)とはアロー戦争(1856、別名:第二次アヘン戦争)でイギリスと一緒に中国にいちゃもんを付けて通商上の権益を確保(1860年北京条約という不平等条約)。

阮朝と闘って安南(現ベトナム)を征服し、カンボジアも支配下に治めるなどアジアへの進出も行いました。

幕末の日本においては、幕府に接近して1858年に日仏修好通商条約(関税自主権や治外法権などのいわゆる不平等条約)を締結*して横浜・長崎・神戸・函館・新潟を開港させます。

*この不平等条約の解消が近代日本の外交の基礎となっていく。

文化面では陸路のシルクロードを通じてヨーロッパにアジアの製造技術の高さを知らしめていた磁器は数百年もの間、ヨーロッパで再現が出来ずにいました。

しかしフランスとの交易が本格的に始まることで有田や伊万里が輸出されるようになり、これを参考にフランスでは高級食器マイセンなどが今日の形に昇華されていくことになります。

その他にもアフリカではセネガル、モーリタニア、フランス領スーダン (現マリ) 、オートボルタ (現ブルキナファソ) 、ニジェール、ギニア、コートジボアール、ダオメー (現ベナン) などの西部の広範囲を支配して本国に多くの奴隷労働力をもたらしました。

*アフリカなどの旧植民地の国境が直線なのは英仏などの合意に基づく支配領域の線引きが文字通り行われた結果に由来している。

またインドやベトナム・カンボジアなど当時貴重な香辛料などの交易品を持ち帰るアフリカ喜望峰周りのインド航路が中心でした。

大回りのこの航路は輸送時間もかかるため、イギリスは紅海側のスエズから鉄道でカイロ経由で地中海の港町アレクサンドリアに運んで、再び船で輸送する計画を立ててエジプト初の鉄道路線を建設を行います。

しかしフランスは地中海から紅海を抜けてインド洋へショートカットするスエズ運河の建設をエジプト政府と組んで行い、今日でも中米のパナマ運河と並ぶ二大運河の一つを1859~1869年のおよそ10年がかりで開通させます。

尚、余談ですがこのスエズ運河の完成式典に向け地中海側に建設予定の灯台として設計されたのが後にアメリカ独立100周年を祝って送られた「自由の女神像」の初期型『光をアジアにもたらすエジプト』でした。

このため女神はアラブ人だったと言われている

しかし建設のための費用が開通式までには十分には集まらず、この女神の巨大灯台が完成したのはパリ万博(1878)の時でした。

自由の女神を設計したフランス人彫刻家フレデリク・バルトルディは巨大な女神像の建設には最先端の鉄骨技術が必要だと考え、後にエッフェル塔の設計に名を遺すギュスターヴ・エッフェルに内部鉄骨の設計を依頼したとされています。

尤もスエズ運河は完成程なくしてエジプトの財政難に目をつけられ、ロスチャイルド家*によってスエズ運河の通行権を買い占め、イギリスが実効支配することになるのですが。

*ユダヤ系フランクフルト人ロートシルト一族、英語読みがロスチャイルド

イギリスは自分たちが出資したエジプト鉄道の権益が損なわれると感じ、スエズ運河建設はフランスが奴隷労働をしていると国際的に非難していた。

更に今日のフランス領土で観ればナポレオン三世はオーストリアの侵攻に苦しんでいた隣国サルデーニャ王国(現イタリアにつながる王朝)に援軍を送り、イタリア統一戦争を支援。

サルデーニャ王国は後にローマ教皇領などイタリア半島の統一を果たし、その見返りとして今日のフランス最大のリゾート地ニースやカンヌなどの南フランス一帯を獲得し今日のフランス領土に多大な貢献をしています。(プロンビエールの密約)

またナポレオン三世は第二帝政時代にフランスの大改革を行って国力の強靭化(富国強兵)を目指していたことも国民の大きな自負でもありました。

ナポレオン三世の経済政策

次にナポレオン三世の内政における経済政策を見てみましょう。

ナポレオン三世によるフランスの第二帝政期の1852~1870年は大きく二つの時期に分けることが出来ます。

就任初期の1850年代の「権威帝政期」と、1860年代の「自由帝政期」です。

権威帝政期には直前に起きた七月革命(1848)の影響を受け商工業ブルジョワジー(中産階級・資本家)の期待に応えるため、内政では公共事業と銀行改革に着手しました。

公共事業では鉄道建設、港湾道路整備、都市改革事業なとを行いました。

パリの市街地の街並みもこの時に大改造されて今日の姿になります。

パリにはフランス革命後の1800年には約53万人が住んでおりヨーロッパではロンドン(約86万人)に次ぐ西欧有数の大都市*でした。

*イスタンブール57万人、ウィーン23万人、サンクトペテルブルク22万人

これが産業革命の影響によって1850年には130万人超、1860年代後半にはこれが200万人超、1900年には333万人に到達するという短期間で地方から人々が次々に移住を始めごった返し始めていました。

ロンドンは1850年、232万人。1900年に640万人に到達していた

これまでは地方で王政などに不満があっても人々は密集して暮らしていなかったので、意見もまばらで集団として抗議をすることは殆どありませんでした。

また王との間には貴族や騎士などの諸侯がおり、彼らが農民たちを支配する封建社会でした。

貴族や騎士たちは税(日本的には年貢)を取り立て支配する代わりに戦争などが一度起きれば命をかけて農民たちを守りました。

彼らはそのために幼少期から馬を乗りこなし、馬上で剣や槍を駆使して闘う術を磨き代々の領主や貴族、騎士として君臨していました。

しかし十数年、また何十年と積み重ねてきたその戦闘能力も、今日初めて農民が手にした鉄砲によっていとも簡単に打ち勝つ事が出来る時代になっていました。

取り立てられた税によって王侯貴族たちは年金をもらい、農民たちは税を納めるために餓死する事さえ珍しくありませんでした。

これに農民たち一般市民は反旗を翻し、王政を倒して共和政へ移行するべきだと唱える啓蒙思想家たちが捉えられていたバスティーユ牢獄を襲って、応酬されていた武器を手に取り、封建社会から権力の奪還を果たしました。

フランス革命によって領主や騎士たちは自分達の存在意義を失います。

国民は王や領主・貴族などに守ってもらわなくても自分たちで自分たちの国を守ることが出来ることができると示してしまいました。

つまり古代ギリシア~古代ローマにおける民主主義に立ち返ることになります。

また隣国で起きた産業革命によって安く大量の商品が押し寄せてきます。

つまり資本主義の台頭によって単にこれまでのように農民を使って農作物を育てさせ、それを売るなどだけでは国が没落していく事になります。

領地が貧しくなると人々は土地を捨て、仕事を求めて人が集まる都市に益々集まっていく現象が加速していきます。

更に都市では田舎よりも人の密度が濃いため、すぐに情報が広がります。

こうした人々がパリに集まり始めたことで集団が押し寄せるフランス革命(1785-1799第一王政の終焉)、七月革命(1830、ブルボン王朝の終焉)、二月革命(1848、第二王政の崩壊)と国体が揺らぐほど度々大きな衝突が起こり、パリは「革命の都」とまで呼ばれたほどです。

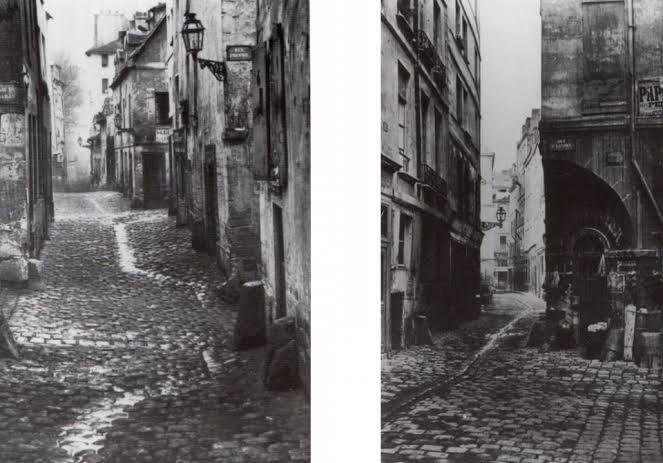

更に人々が都市に集まったことによって新たな問題が発生します。

当時のパリなどヨーロッパでは、ゴミ回収やトイレなどを排水する下水道も整備されておらず、ゴミは街のあちこちに放置され、排泄物はいわゆるオマルに溜めて人が歩く道に家から糞尿を投げ捨てており、人口が増えた都市環境の中でこの衛生環境は最悪の状況でした。

こうした状況で婦人たちはオマルを隠すためにロングスカートを履き、道端の糞尿が付かないようにするために踵の高いハイヒールを履くようになり、女性は手に日傘を、男性はシルクハットやマントを身につけて二階などから突然降ってくる糞尿を踏んだり、被らないためにエスコートをするようになります。

また古代ローマ帝国が滅亡して上下水道が破壊されて以来、公衆浴場などの整備も都市ではされず、臭いを隠すために香水を振りまくようになっていきます。

そうした文化が生まれた一方で、これらの衛生環境の悪化は1832年、1844年、1847年にコレラの大流行をパリにもたらします。

また都市に密集して人々が暮らすようになるとブルジョワジー(中産階級・資本家)も労働力の集まる都市に集まってきます。

彼らは持てる資本力で土地を買い、そこに工場を建設し、安い賃金で労働者を雇う貧困の格差、そして薄暗い路地などではスリや犯罪といった負の連鎖が頻発していました。

こうした人口が急増する事に加え、産業革命をフランスで起こすためにはパリの都市機能が追いついていないと考えたナポレオン三世はパリを治めるセーヌ県知事のジョルジュ・オスマンを重用して、パリの大改造を公共事業として行いました。

当時のパリ市の年間予算のおよそ40年分*を投じられて行ったパリ大改造。

*国家予算換算で約5年分(≒100億フラン)

オスマンは乱立する住宅や工場などを区画ごとに工業区・商業区・住宅区に分け、都市部にバラック小屋のように建てられたおよそ2万戸の住宅を撤去、郊外へ拡張し都市の外苑部に人々が低価格で住める住宅をおよそ4万戸建設。

薄暗い道にはガス灯などの街灯を1万5千ヶ所設置。

公園などの緑地を10倍にして、路地や運河を整理して下水道も6万本設置を17年かけて行いました。

不衛生⇒病気(コレラ)⇒貧困⇒犯罪の負のスパイラルに陥っていたそのパリを、清潔⇒明るい⇒治安のいいの正のスパイラルに戻すというオスマンによるパリ大改造計画は、更に後述する鉄道路線の整備と合わさり、当時のヨーロッパの広い範囲で問題となっていた様々な社会問題を解決する大きな成果を上げ近代都市計画のお手本*となります。

*後にパリ万博を訪れた日本の使節団(渋沢栄一ら)などが欧米を歴訪した中でも都市設計で度肝を抜かれたのがこのパリの近代都市計画だったという。渋沢栄一は後に東急電鉄を設立し、パリの街並みを再現しようとして田園調布の開発を行う。

もしパリがナポレオン三世とオスマンによる大改造がされていなければ、広い遊歩道での一幕を描いたルノアールによる『ムーラン・ド・ギャレットの舞踏会』(1877)や、

広い大通りに面するオープンカフェが描かれたゴッホの『夜のカフェテラス』(1888)など印象派と呼ばれる数々の名画も描かれなかったかもしれません。

生ゴミと汚物に塗れた異臭を放つ不衛生で雑然とした街から、整備された「華の都*」へ生まれ変わったことは、フランス人たちにとって何よりの誇りとなったのです。

*フランスが政治・人権・思想・軍事・経済、そして文化において世界の中心という覇権国家、中華思想に基づく。

世界初の百貨店と消費革命

また商業・経済の面で、産業革命によって大量生産が本格的に始まった時期でもあり、大量に廉価な商品を如何に流通・販売するかは近代商業においての大きな課題でもありました。

そこで、定額販売の百貨店がパリの大改造に伴って次々に開店していきます。

1852年、世界初の百貨店「ル・ボン・マルシェ」がパリ左岸に誕生します。

それまでは小売店が中心で品数もそれほど多くはなく、商品の価格は店員に聞かなければ分からず、訪ねる店員によって価格が異なることもよくありました。

しかし百貨店というたくさんの商品を一度に取りそろえたことで、店員が顧客の質問に答えるには足りません。

そこで創業者で元帽子屋のアリスティド・ブシコーと妻マルグリットは商品ごとに値札を付けて、顧客は一律の価格で買うという公平性を打ち出しました。

更に夫妻はショーケースでの展示などで美しく見せ、買い物をしなくても観て楽しむウィンドーショッピング(見込み客の創造)という今日まで続くデパートの基礎を確立して話題となり、彼らのビジネス手法はあっという間に世界に広がっていきます。

『様々な商品を、一度に取り揃える』

『商品に値札を付けて、公平な値段にする』

『自由にお店に出入り出来て、買わなくてもイイので商品を見てもらえるようにする』

『お店のエントランスを豪華にして、来たお客さんを楽しませる』

『商品の交換や返品に応じる』

『買った商品の郵送』

1856年には庶民派の「BHV」が開店。

(現代日本人の感覚だと東急ハンズに近いDIY~画材、日常生活がちょっと便利になるお店)

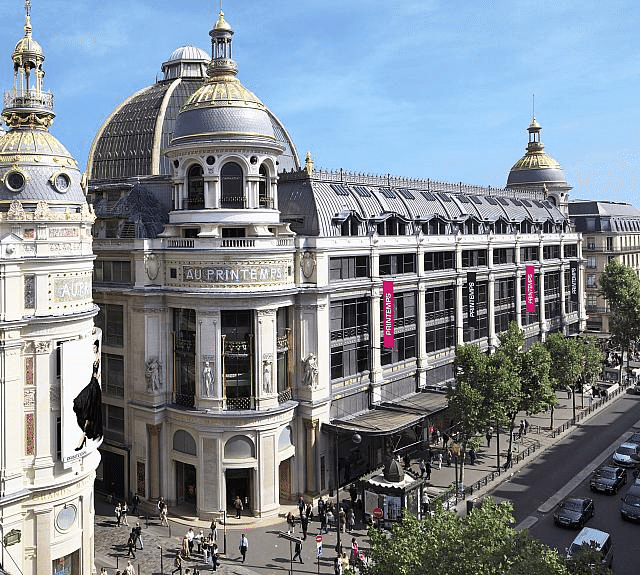

1867年には「ル・ボン・マルシェ」から独立したジュール・ジャリューゾがオペラ座の北側に「オ・プランタン」(東京・銀座のプランタンは支店)を開店。

同年にはピエール・パリソーが何度も破産しながらも、モットーだった定価・低価格・品質保証を確立して生地などの小物売やアトリエから周辺の家屋を買収し、リニューアルして既製品服を工場で大量生産し、店舗でそれを販売する「ラ・ベル・ジャルディニエール」を開店。

(現代日本的にはユニクロやしまむらに近い感覚。大量に生地を仕入れ一度に大量に作れるから安く売れて、定価で売れるので売掛ではなく現金で買ってもらえ利益が薄利多売で確保できる)。

またネクタイの露天商だったエルネスト・コニャックが夫妻で協力して資金を集め、周囲の店舗を買収。やがて人通りの多いルーヴル美術館の隣に移転して「ラ・サマリテーヌ*」を開店します。

*ポン・ヌフ橋にあった揚水ポンプの名前に由来しており、アンリ4世時代に造られたというポンプは当時ルーヴル界隈に水を供給していた。喉が渇いているイエスに水を飲ませてあげた女性がサマリア人だった。

創業者コニャックは従業員のための託児所や低家賃の住居などの福利厚生*を整備。従業員を大切にする同店は、安定した労働環境による従業員たちの真摯な接客がパリジャンヌから評判となり露店から始まったお店は、あっという間にセーヌ川沿いの一区画まるごとが商業施設になるほどの人気店になります。

社員食堂、学校、老人ホーム、サナトリウム、バカンス村、ジム、フランスで初めての個室出産ができる産婦人科病院なども整備

*LVMH…モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン。世界最大のファッション業界コングロマリット

また他より遅れて1893年に「ギャラリー・ラファイエット」が開店します。

オペラ座の裏手という地の利を生かしたヨーロッパ最大規模のデパートで、ガラスと鉄鋼のドーム、およびアール・ヌーヴォーの階段など顧客が目を回すほど品揃え豊富な「高級品バザール」を夢に描き、クーポールから投げかけられる金色の光が大ホールに溢れ、商品を星のように輝かせるのをイメージを実現。

フランスの文化的側面を百貨店は見事に映し出す消費革命を起こし、ショッピングの都として世界中にその名をとどろかせます。

そして普段は値引きをしないパリの百貨店は毎年1月と6月にSoldesと呼ばれる最長6週間ほどの期間に限られる大バーゲンセールを行います。

序盤は30%OFFほどから始まり、期間の後半には40~50%、およそ底値は70%引きなどの3段階に渡る大バーゲンセールを国家主導で行います。

日本人の感覚からすれば商売は市場原理ですから、セールなどの値引きをするのはお店ごとに任せればよいと思いますが、国家主導とは何やら不思議に感じるかもしれません。

しかしお店ごとに勝手に値引きやセールをしてしまうと、散発的にあっちの店が安い、こっちに店が安いと、常に安いお店で買い物をする人が増えてしまい、安いお店は利益を十分に確保できず商売を続けることが出来なくなってしまい消費者にとっても商売をする側にとっても良い事がありません。

そこで商業組合は国に法律でセールの時期を知事などが毎年定めて、この時期と定められた期間だけセールをするようになったのです。

消費者保護は確かに大切ですが、確かに商売をする側と消費者は本来であれば公平な取引関係であるはずです。

それが消費者保護、消費者は弱い立場というのが過度に強調されて、商売そのものが成り立ちにくいという日本の現状進んでいる方向性というのも確かに考えモノかもしれません。

結果、商品価格の値上げがしづらく労働者の賃金が上がらない悪循環のデフレ・スパイラルに日本は長年閉じ込められることの要因の一つになった。

交通革命と銀行改革

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?