風Vn2024:ヴァイオリンの表板の使い方の大きな誤解

今回の記事は、「Vnの表板って、何でふくらんでいるの?」の続きです。

今回の内容は、ぜひ知ってほしいことなので

記事を仕切り直した上に、名前にもインパクトを持たせています。

今回は、クラッシックギターと比較しながら説明していきます。

楽器ボディの平面な表板に、弦を固定して張る場合、

柔らかい音色を得る手段として、

駒は一番広いエリアに配置したいと考えます。

下図のクラッシックギターには、それがよく現れています。

付け加えて、主に表板を鳴らす楽器の場合、

設計者としては、駒付近を可能な限り広くしたいのです。

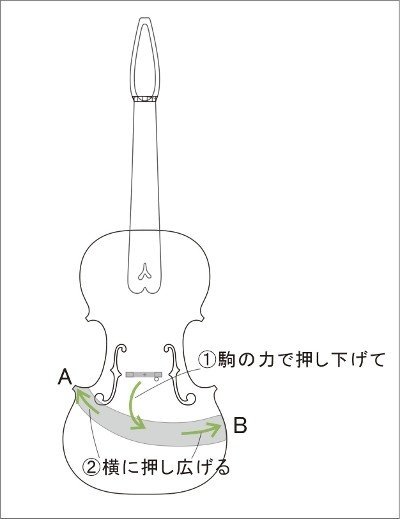

ところが、ヴァイオリンの場合、

下図のように、駒は、かなり狭い場所に配置します。

ボディ中腹をしならせる楽器なので、

譲れない都合があるのです。

ただでさえ小型な楽器なのに、、、

こんな狭い場所で、柔らかい音色を作るなんて

「あきまへん。無理です。」

という設計者の心の声が、私には聞こえます。

でも16世紀の注文主は、きっと皇帝とか貴族とかで、

「金はなんぼでもだす、時間もやる、なんとかしろ。」

(これって、私が最も求めている言葉や)

この記事を書きながら気が付いたけど、

「あなたが、本当にやりたいことは何ですか」の

私の答えは、きっとこれや。

お金はほどほどでよくて、欲しいのは

自分のとっての「適度な試練」なんや。

心の欲求って、つまり人生をかけて取り組んでることで、

具体的な形のないものやったとは。

話がちょっとそれてしまったけど、

設計者は、眼の前の試練に燃えるのです。

ヴァイオリンを最初に作った設計者も

きっとこの難題に燃えたことでしょう。

その設計者が悩み抜いて、閃いた仕組みが、

今のヴァイオリンの形にあるんですよ。

よーく、目をこらして見てくださいね。

その設計者は、おそらく以下の手順で閃きました。

先に説明した、f字孔を破損させないための対策として、

表板はふくらんだ形にすることを決定しました。

これにより、f字孔から割れる心配もなくなったので、

表板はかなり薄くできるようにもなりました。

そして、作ってみて上から押してみたら

簡単に横に広がるやないですか。

ピコーン。(←閃き音)

「薄い表板を押し広げて、柔らかさを作る」

これです。

そして、このために、生まれたのが、

「コーナー」なのです。

「コーナー」を使って

アウトラインの外に表板を押し広げるという、

これまでに無い、素晴らしい発想なのです。

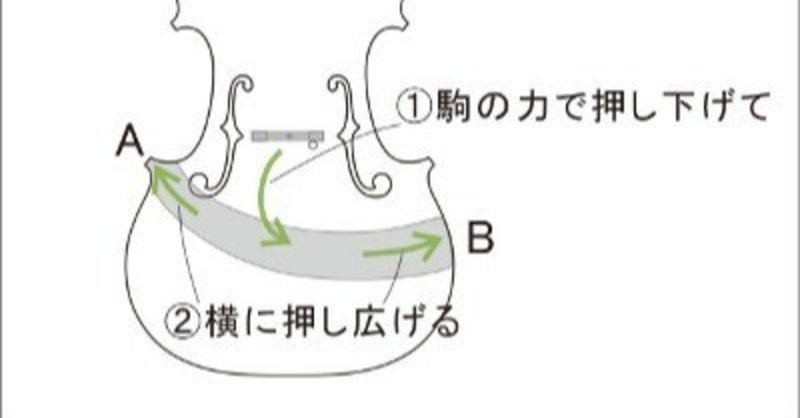

手順としては、下図のように

①駒の押す力で表板を押し下げて、

②表板のふくらんだA-B間の形を横に押し広げればOK。

ヴァイオリンは、表板だけについて言えば、

A-B間を横方向に伸び縮みさせて、

音色の柔らかさを作る楽器なのです。

A-B間のふくらみについて、もう少しく説明すると、

Bは外に押し広がりにくいので、

Aのコーナーが外に押し出されます。

その結果、何が起こると思いますか?

ありえへん、と思うかもしれませんが、

弦を張って使っていると、Aのコーナーは少し押し下がります。

下写真は、風時代Vn2022の横顔ですが、

1年ぐらいで、裏板側に押し曲がりが見えるようになりました。

これが、柔らかい音色を作ることができる

ヴァイオリンの特徴の1つなのです。

ただし、押し曲がり過ぎの楽器には気をつけてください。

そうならないための仕組みについては、

後の記事に書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?