私の人生は、よく働いた一日のようなもの グランマ・モーゼス展

私の人生は、振り返ればよく働いた一日のようなものでした。自分でもよくやったと思いますし、幸せで満足を覚えています。人生とは、私たち自身がつくりだすもの。いつもそうでしたし、これからもそうなのです。

70歳を過ぎて絵を描き始め、アメリカの国民的画家となったアンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼス(1860-1961)の有名な言葉です。

「私の人生は、振り返ればよく働いた一日のようなもの」という言葉がとても好きです。1日が終わったあとの、満足感と肯定感と自分に対する労いのような気持ちに溢れているように感じます。

自分の人生の終わりにこんな風に感じることができるだろうか、と思うと、いやまだまだ全然だな、と思います。

2月27日までの「グランマ・モーゼス展」を見逃しては大変と思って、先日行ってきました。

行って本当に良かったです。

かなり前に日本で開催されたグランマ・モーゼス展を見たとき、70代から絵を始めたというところに、いくつからでも始められるんだと感銘を受けました。

その時の私は今よりずっと若くて、モーゼスの絵に「かわいい」という印象を持ちましたが、今回あらためて作品を見て、以前よりもずっと深いところに響くものを感じました。

生誕160年ということで、使っていた画材やテーブル、椅子なども展示され、古いファミリーアルバムや結婚証明書、手作りのものなども展示されていたせいか、絵だけではなく、"モーゼスおばあさん"本人に意識がいきました。

自伝の言葉も展示場の壁に書かれていたからかもしれません。

12歳で家を出て奉公人として農場で働き、また別の奉公先で一緒だった男性と結婚して農園を経営、10人子供を産むが育ったのは5人だったとか。

夫と死別後、病弱な娘と孫の世話をするために引っ越し、刺繍絵をしていたがリューマチになってできなくなったため絵筆を取り、彼女の絵のために尽力する人たちのおかげで80歳で個展を開くに至ったという。

こういった人生の話は、さらーっと読み流してしまえるが、12歳で親元を離れるのはどんな気持ちだったのか、産んだ子供を5人も亡くすとは、夫が亡くなった時はどんな状況だったのか、リューマチで得意の刺繍ができなくなったとき絶望しなかったのか・・・きっと辛くてどうしようもなかった時はたくさんあったのだろうな、と思います。

そして、どんなときもそのベースには農村の暮らしがあって、それを描き続けたのだろうなと。

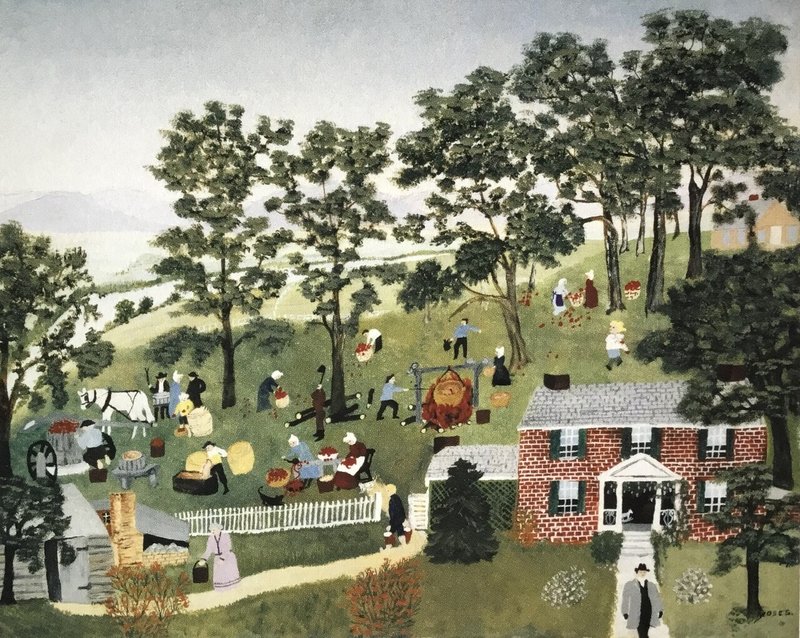

「アップル・バター作り」(1947年)

夏の終わりにみんなで手分けしてりんごを収穫、大鍋で煮てアップル・バターを作った。ミュージアムショップには日本製だけど瓶詰めのアップル・バターが売ってました。

「家族のピクニック」(1951年)

楽しそうで、細かいところまで見てしまいます。

「洗濯物をとり込む」(1951年)

この絵はけっこう、じーっと見てしまいました。かなり激しい雨が降り始めたところだけど、案外のんびりしているような。こういう風に洗濯物を干していたんだなと情景がわかるので、村の暮らしを見るようで楽しい。

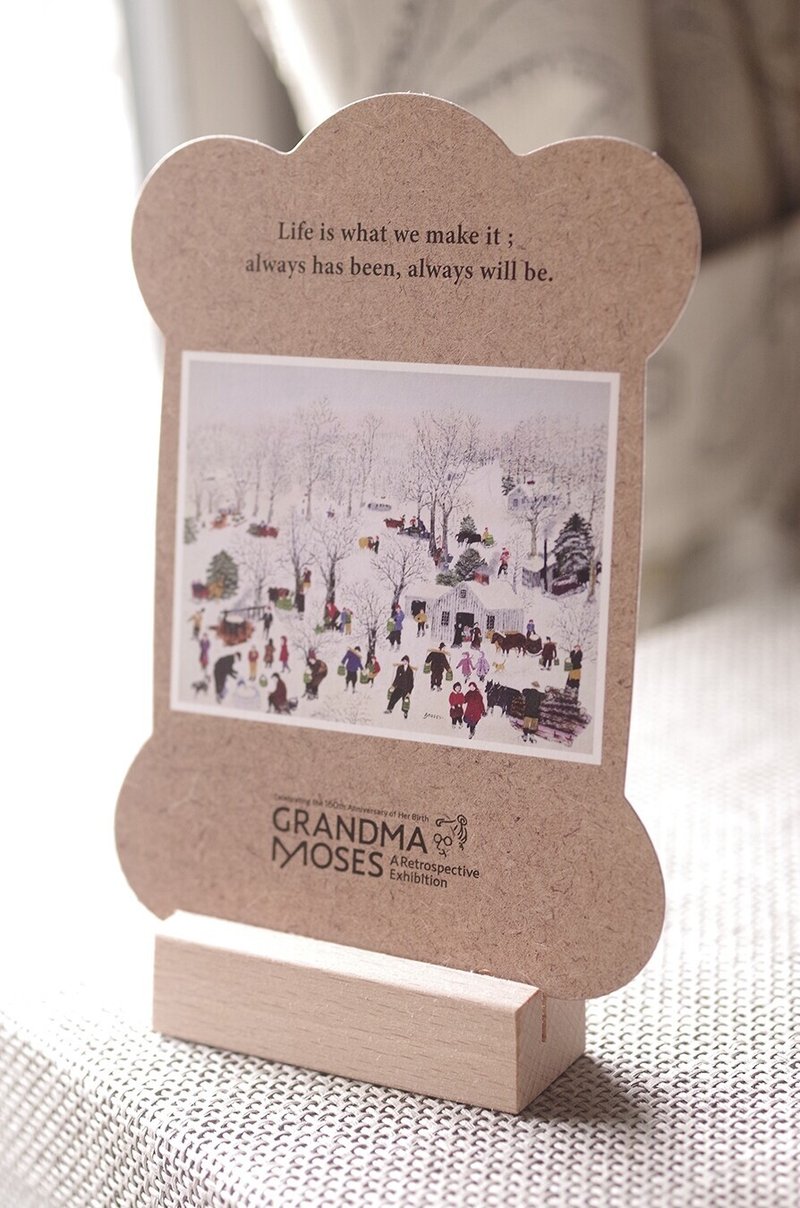

なぜか1種類だけ糸巻き型のカードがあって、可愛くて買いました。

絵は「シュガリング・オフ」。メープルから樹液を採取して、砂糖やシロップを作るのだそうです。

life is what we make it; always has been, always will be.

(人生とは、私たち自身がつくりだすもの。いつもそうでしたし、これからもそうなのです。)

亡くなる前に描いた絵は「虹」で、農村のいつもの情景の後ろに虹が出ている絵でした。冒頭に引用した言葉とともに最後に展示されていました。

今回はいろいろ心に響くことが多くて、見ていて時々うるっときたのは、私も年をくったからなのか(笑)。

昔より経験の引き出しも増えて、グランマの人生のさまざまな場面により想像が及んだからかもしれません。

だいぶ前ですがテレビで、グランマ・モーゼスのアメリカでのインタビュー映像を見たことがあります。

「死ぬことは怖くないか」というような質問だったと思いますが、"人間はいつのまにか眠るでしょう、その瞬間は意識していない。死も同じです"

正確な言葉ではないけど、そんな答えだったのが強く印象に残っています。

書くこと、描くこと、撮ることで表現し続けたいと思います。サポートいただけましたなら、自分を豊かにしてさらに循環させていけるよう、大切に使わせていただきます。