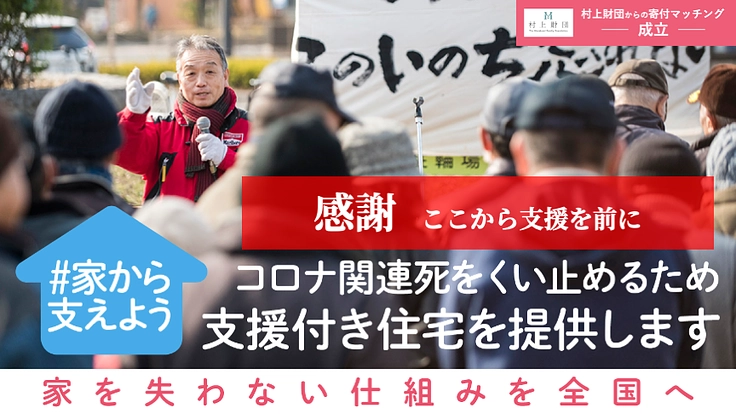

助けて!が言える社会へ~#家から支えよう クラウドファンディング(その2)

私も対人援助職の端くれとして、このプロジェクトのことが気になって仕方がない。かくいう私とて、今の職と縁が切れたらたちどころに住む場所と収入を失う。賃貸住宅を借りようにも保証人となる家族が…。もしものことを思えば、決して他人事ではない。

見逃していたYouTubeを拝見しながら、私が出会った1人の年配男性の顔が浮かんだ。

生活保護を受ける前に、自身の貯蓄・財産、受けることのできる保険であったり、援助してくれる親族がいるかどうかの確認作業がある。ずっと昔、1度だけそれに立ち会ったことがある。知人が就職した先が市役所の生活保護課だったせいもあって、その仕事の過酷さはそれとなく聞いていた。

私の前に支援者とおぼしき若い男性に連れられて年配男性が現れた。話の概要はその支援者から説明を受け、私は確認作業に入った。私はNOという答えしか持ち合わせていなかった。申し訳なさそうに告げる私に、その年配男性はニコニコ笑みを絶やすことなく「ありがとう」と。あっけなくやりとりは終わった。怒鳴られるほうがよほどよかった。途方もない無力感に苛まれて、今でもあの年配男性の帰っていく後ろ姿を記憶している。

このYouTubeの中で奥田牧師がお話されている方の言葉を聴いて、あのときの年配男性の気持ちの理解に近づけた気がしている。

<生きてさえいれば、いつか笑える日がくる。助けて!と言えた日が、助かった日だった。>

その年配男性も支援者と繋がるために何らかのSOSをだしたのだろう。そのSOSをだすためには、<他人に迷惑をかけることをヨシとしない社会のハードル>があったに違いない。そう思うと、あのときの年配男性の笑顔が途中で曇ることがなかったのは<助かった>安心感が多少なりともあったからなのだろうか。

私自身も、SOSがだせずに過労で職場で倒れて、救急車で運ばれたことがある。仕事を休んだら迷惑がかかる。自分の体調の異変を感じていながら言えなかったことが災いしてその後、長らく患うこととなる。<目の前に壁があるのに、自らアクセル全開でぶつかっていく>そんな性格と評された。

助けて!が言える社会と<自己責任><新自由主義>は真逆に位置する。いつ自分が<敗者>となるか怯えながら過ごすのは、もうしんどい。凸凹した1人1人が互いに<お互いさま>と言える社会であってほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?