スタートアップを加速させるエコシステムとは?〜東京のイノベーションハブを率いる4人がパネルディスカッション〜

はじめに

先日、アメリカ調査会社が公表する「スタートアップ・ゲノム」で、スタートアップ企業が育ちやすい都市世界ランキングに東京が9位に浮上した。日本の都市が10位以内に入るのは初めてで、数年前のスタートアップ市場からは着実に進化を遂げているといっても過言ではないだろう。CIC Tokyoのオープン1周年記念である2021年10月21日に行われたThursday Gatheringにてその実態に迫るべく、これまで多くの起業家を輩出してきた、立場の異なるイノベーション・エコシステムの専門家4名を招いた。イノベーションの渦中、最前線で活動してきた4名だからこそ語ることのできる東京におけるイノベーションエコシステムのリアルを、赤裸々なパネルディスカッションの様子から読み解きたい。

宮坂 学:東京都副知事。2012年から18年までヤフー(株)代表取締役社長を務める。19年7月に東京都参与に就任し、同年9月より現職で、東京版Society 5.0「スマート東京」の実現に向けた都政のDXの推進や、「国際金融都市・東京」の実現、スタートアップ支援など、東京の成長戦略を担当している。

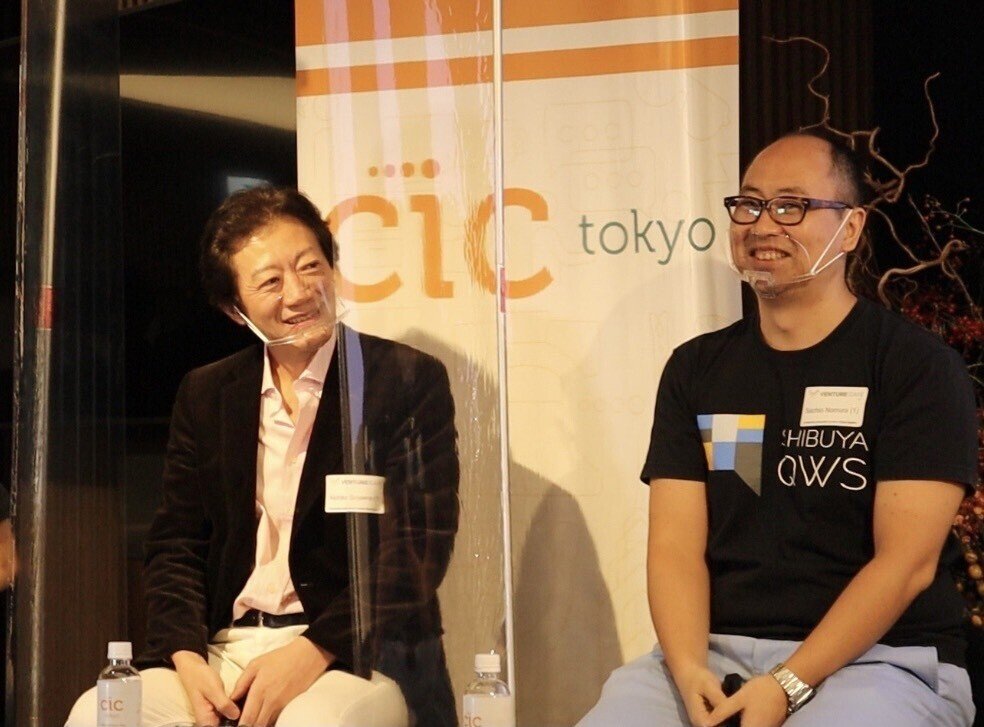

野村幸雄:SHIBUYA QWS エグゼクティブディレクター。2001年に東京急行電鉄株式会社に入社。2018年に渋谷スクランブルスクエア株式会社へ出向し、渋谷キューズで渋谷ならではのコミュニティから新たな社会価値の創出を目指している。

藤本あゆみ:Plug and Play Japan 代表理事 執行役員 CMO。大学卒業後、2002年キャリアデザインセンターに入社。2007年4月グーグルに転職。女性活躍プロジェクト「Women Will Project」のパートナー担当を経て、同社退社後2016年5月、一般社団法人at Will Workを設立。株式会社お金のデザインでのPR マネージャーとしての仕事を経て、2018年3月よりPlug and Play株式会社でのキャリアをスタート。

曽山明彦:LINK-J常務理事 / President and CEO。東京大学理学部物理学科卒業後、通商産業省入省。人事院長期在外研究員として米国コロンビア大学ビジネススクールに留学(MBA)。(株)ボストンコンサルティンググループのマネージャー、トランス・コスモス(株)専務取締役を経て、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)ヴァイスプレジデント、複数の欧米系医療機器企業の日本法人社長を歴任。東北大学特任教授。

名倉 勝(モデレーター):CIC Tokyo ゼネラルマネージャー

1.東京のエコシステムの現状

Q.今回、多様なスタートアップを世界から日本へ呼び込んでいる皆さんをお招きしています。そういった皆さんから見て、今の東京のエコシステムはどうですか?

曽山さん:LINK-Jができる5年前と比べて、相当進んできたなと思いますね。LINK-J創業以前も色々なところでスタートアップイベントが行われていましたが、数も存在感もなかったです。しかし、今はIT、エネルギー、ライフサイエンスなど様々な領域に広がっていると思いますね。スタートアップ・ゲノムの調査で日本における「connectedness」の数値が低いのは、まさしく発信力が足りていないんだと思います。米国独自の計り方に対して、正しく測れていないという主張をしていない現状もあると思います。

藤本さん:本当にそうですね。イベントはたくさんあるけど、それがグローバルに開かれて英語で行われているかなど、PRや何もかもが英語で発信されていないので、結果的に調べても情報が得られず無いと測られてしまっているというのがあると思いますね。

名倉:次回はこのメンバーで英語でやりますか(笑)

藤本さん:英語って得意不得意があるじゃないですか。でも、それを凌駕するものがテクノロジーだと思っています。こういうスタートアップが集まる場所に自動で字幕がついたらもっと発信できるし、出来るのにやっていないところがあると思うんです。英語を頑張るみたいな努力目標ではなく、早く次のステージへいかないと日本の国力は上がっていかないと思いますね。

名倉:ちなみにこのセッションは通訳も入っていて、オンラインで英語でも見れるようになっています(笑)

野村さん:あとは、今までやっぱり横の連携が無かったなと思います。各自がイベントをやっていますが、役割も違います。我々はシードに寄っていますが、ネットワークの横連携をもっと広げていかなけれならないなというのが現状ですね。

Q.今「横連携」というキーワードが出ましたが、横連携に関してみなさん実感としてどうですか?

曽山さん:進みつつあるけど、まだまだ不十分だと思いますね(笑)今、政府主導で企業同士の横連携を強めるような会議がよく開かれています。でも、そういう会議では色んな会社が参加し、人も沢山いるのに、お互い周りの様子を見合って、すくんでいる。その中で本気でやる気のある人や組織が、いわば気が合う仲間同士で集まり、行動することが重要だと思いますね。

名倉:大きな会議体を作れば良いということでは無いようですね。そういった意味では宮坂さんが進めている「東京コンソーシアム」がまさにそれなのではないでしょうか。

宮坂さん:そうですね(笑)まさに大きな会議をすすめているところです。行政なので来るものは拒まず、できるだけたくさんの人に参加してもらいたいと思っています。一方で、その中でどんな組織にも突出してやりたいという熱量ある人がいるんですよね。そういう突出して狂ったようにやりたいと声を上げてくれる人がどのくらいいるかが重要だと思います。そういう人がいないと簡単には大きなものは変わらないだろうなと思っていますね。

2.いま必要とされる連携とは

Q.連携といったときに、こういったディスカッションをするというのは一歩目としてはいいと思うのですが、それ以外にどういう連携をしていく必要があるでしょうか?日本はスタートアップが出て来るような土壌は少しづつ整ってきましたが、それに加えて、どこまで成長させられるかという観点で、必要な連携が生まれるためにはどうしたらいいと思いますか?

藤本さん:物理的に集まる場所を、強制的に作るというのが必要だと思っています。ビル一棟をまるまる借りて、シードから上に行くほどステージが上がっていって、最後イグジットで卒業するときには次世代に投資して、そのビル自体がファンドになったら面白いかもというアイディアを提案したことがあります。そういう場所って現地に来ると、強制的に刺激をもらうんですよね。B-DashやICCなどのカンファレンスも、行かないと得られないものがやっぱりあるので、一つの事業体が主催するのではなく、みんなが集まったものを強制的に作ってしまうのもいいんじゃ無いかと思っています。でも、この話をするたび、それをどこに作る?誰がやる?儲かる?みたいな話になるので、ぜひ皆さんとやりたいなと思います(笑)

野村さん:やぁ〜。儲からないですよね(笑)施設運営をしていると、いかに儲からないかをひしひしと感じます。それでも、日本が地盤沈下して終わりそうな中では、頑張るしかないですよね。やっていくしかないと思っているので、ビルを建てるまでの間はどんどんこのメンバーでやっていっちゃえば良いと思います。将来的に、東京都だったり誰かがビルを建ててくれたら、一緒に盛り上げていきたいですね。あと、東京は恵まれてますよね。シリコンバレーとかサンフランシスコとかってすごい距離がありますし、ボストンとNYも距離がありますけど、東京はディストリクトされているので、その地域の人がいかに連携して一緒に育てていくかで実現できるんじゃないかなと思いますね。

曽山さん:儲からないというのはまさしくその通りだと思いますね(笑)ただ、それでもロングタームでリターンが得られて投資効果がある領域に対して、先行投資的にやるのが大事だと思いますね。国内のエコシステムで言えば、例えば、IT領域はずっと先行していて、そこでのプレイヤー等がライフサイエンスなど次の領域に目を向け、入ってきてくれると嬉しいですね。

Q.まさに、どういう業界に攻めていくかは鍵だと思っています。日本ではIT業界のスタートアップがかなり成功してきました。次の業界はどうなんだ?という議論があると思いますが、Plug and Play Japanさんは様々な業界のバーティカルサーベイをやってきた経験からどう思いますか?

藤本さん:今、Plug and Play Japanではモビリティ・スマートシティなど8つバーティカルプログラムをやっています。さらに、ヘルス・ニューマテリアル・エネルギーなどのような、今までだと難しいと捉えられていたが、今取り組まなきゃいけないよねという領域に様々なパートナー企業やスタートアップが入ってきていますね。今までは、日本はSaaSモデルを得意としていましたが、次のステップとして、もう少しロングタームで取り組むべき領域に広がっていますね。

3.イノベーションに向けた東京都の取り組み

Q.エネルギーなどはだいぶホットになってきていて、東京都では「ディープエコシステム」のコンソーシアムなどで攻めていますし、環境分野などに関しても都を上げて取り組んでいますが、宮坂さん何か考えていることはありますか?

宮坂さん:最初に藤本さんに会った時、フランスのステーションFのかっこいい写真を見せられて、「東京にないのはこれです!作りましょう!」と言われました(笑)でも、いいなと思いましたね。いくらオンラインでできることが増えたといっても、人が集まって五感だからこそ感じられることってあるじゃ無いですか。それが空間の力だとも思います。それは拡大していくと東京になるかもしれない。いつかステーションTのようなものも作れたら良いかもしれませんね。僕自身は、都のイノベーション戦略の一部を担っていますが、東京都は教育や医療、交通・下水道・港など世界最大級と言えるほど様々な機能を持っていて、それぞれに新しいテクノロジーを導入するチャンスはあるんです。でも、東京都の職員と新しい技術を持った方々が話し合う機会が少なく、シナジーを産めていないんですよね。予算の面では、一般会計全体で7兆円ほどある予算の1%でも新しいタイプの企業に投資することで、すごく大きなものを産む可能性があると思います。なので、新しいテクノロジーを扱っているスタートアップや大学に少しでもお金が流れる仕組みが作れればチャンスがあるのではと思っています。

Q:世界トップクラスにいろいろなものを持っている自治体として東京都に対する期待はきっとたくさんありますよね。皆さんは、東京都との連携については他にどんなものを期待しますか?

宮坂さん:現在、東京都との連携という観点で実証実験はだいぶ出来るようになったと思いますが、そこから事業になるまでの間に死の谷がある気がしていて、どうやったら超えていけるか、ぜひ教えていただきたいですね。

藤本さん:よくスタートアップから実証実験の手前でデータを提供してもらえないかという話があります。これだけ人がいて多くのインフラを持っている中で、様々なデータを提供することができたら、実証実験も精度高く出来ると思います。スタートアップがデータ自体も自分で取りにいかないといけないのがもったいない。

宮坂さん:実はあんまり無いんですよね(笑)いや、多分あるんですけど、Excelである感じなので、技術的にスタートアップが必要なデータを取れるようにすると良いですよね。実は、オープンデータサイトというものがあって、こういうデータを出してくれないかという民間からの意見を受け付けているんですよ。そこから少しづつですけど、出せるものは出していこうよというスタイルで提供しています。でも、我々自身データの返し方がわかっていないので、どんなデータをどんな形式で出してほしいという意見をもらえると嬉しいですね。

曽山さん:先ほど、宮坂さんから1%未来への投資をという話をしていましたが、米国では各省庁が予算の2〜3%を出し合って、政府の課題を提示してそれを解決できるスタートアップをステージゲートなどを使いながら絞り込んで育てていくという取り組みをしています。日本でも内閣府が日本版SBIR制度を導入しましたが、おねだりですけど、そういったものを是非東京都でも進めていただきたい(笑)

宮坂さん:実はすでに小さなプロトタイプでは始めていて、行政が何に困っているかを公開して、スタートアップを対象にそれに答えられる企業へ毎月小さく投資するというのを進めています。アメリカの取り組みなどはとても参考になるので、そういったところから少しづつ進めていきたいです。加えて、以前韓国のデジタルガバメントを担当している方から、取引先の数が増えているかも重要だが、その顔ぶれがきちんと入れ替わっているかがすごく大事だといわれて、納得しましたね。行政って色んな人にチャンスをあげないといけないですし、その取引先の顔ぶれが変わっていないというのは何かが間違っている可能性がありますよね。

Q:今日話を聞いていて、東京都さんはやはり色々やってらっしゃるんですね。それを我々がうまくキャッチできていないところに歯痒さを感じました。そこを解決できる体制について考えるのも良いかもしれませんね。

藤本さん:東京都だけでなく、アクセラレータひとつとっても知らない事が多すぎるのが現状です。私たちからアプローチをすると、スタートアップの皆さんから「そんな支援があるんですね」という言葉をもらうこともあってまだまだ広報不足だなと感じています。私たちも頑張る一方で、さっき話したように、連合することで当たれる面が広くなると考えています。Upgrade with Tokyoを通して東京都の取り組みを進めているスタートアップが、採択されたことでどんな成長をとげているのか、きちんと伝えきれていないことで機会損失を産んでしまっているので、連合して発信していきたいと思いますね。

宮坂さん:連合するというのは本当に重要だと思いますね。やっぱり、1社で来られるとこちらも身構えてしまいますが、〇〇協会という形で来ていただけると、役人としては一気に話しやすくなりますので、是非よろしくお願いします。

藤本さん:まずは、協会を作るところからですね(笑)

最後に

Q:ありがとうございます。最後に一言ずつ、スタートアップの方やスタートアップを応援している方に向けてお願いします。

曽山さん:LINK-Jは、コロナ前まではネットワークレセプションといって、イベント毎に登壇者や参加者同士が繋がるための機会をご提供してきました。いよいよこのようなオフラインでのイベントの再開見通しも立ってきましたので、是非ご参加いただき、ネットワーク構築や連携を進めましょう。

野村さん:私たちは、本当に0→1を応援していて失敗を恐れずどんどんチャレンジしてほしいなと思って、どんな方も応援しています。3ヶ月に一度キューズチャレンジといって、応募いただくと3ヶ月間無料で施設利用いただけますので、是非活用して羽ばたいて言ってもらえたらと思います。あとは、たこ焼きパーティーやりたいですね(笑)

藤本さん:今日は言ってしまったので、もう協会を作らないといけなくなってしまいましたね(笑)あとは、コロナが収束したら、海外のスタートアップが本当に日本に来たがっているので、よりスタートアップに関わる皆さんがグローバルにネットワーキングできるように活動できればと思います。

宮坂さん:実は、東京都の西新宿ではあまりスタートアップの人たちと話す機会がなく、昨年、都庁のオフィスの前にTOKYO UPGRADE SQUAREという行政課題を持つ行政機関とその解決策を持つスタートアップが出会い官民連携を目指す場を作ったので、ぜひどんどんコミュニケーションを取っていけたら良いなと思っています。

お知らせ

Venture Café Tokyoは毎週木曜日16時-21時に「Thursday Gathering(サーズデー・ギャザリング)」をCIC Tokyo(虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15F )で開催しています。多様なイノベーター達によるセッションやイノベーションを加速させるワークショップ等を通じて、参加者は学びを得ながら、そこで得た共体験を梃子にネットワークを拡げることが出来ます。良きイノベーションの輪を拡げることを通じて、共に世界を変えましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?