夏目漱石「行人」考察(27)直の実家は大金持ち?

1、終盤になって示される実家

夏目漱石「行人」は、主人公・長野二郎と、その兄夫婦である長野一郎・お直との関係性を、主な軸として進行する物語である。

お直がいわゆる「ヒロイン」の立場であるが、物語中、直の「実家」については、途中まで何故か全くふれられていない。

終盤になって、急に出て来るのである。

「塵労」で、直が予告なしで二郎の下宿を訪ねた場面

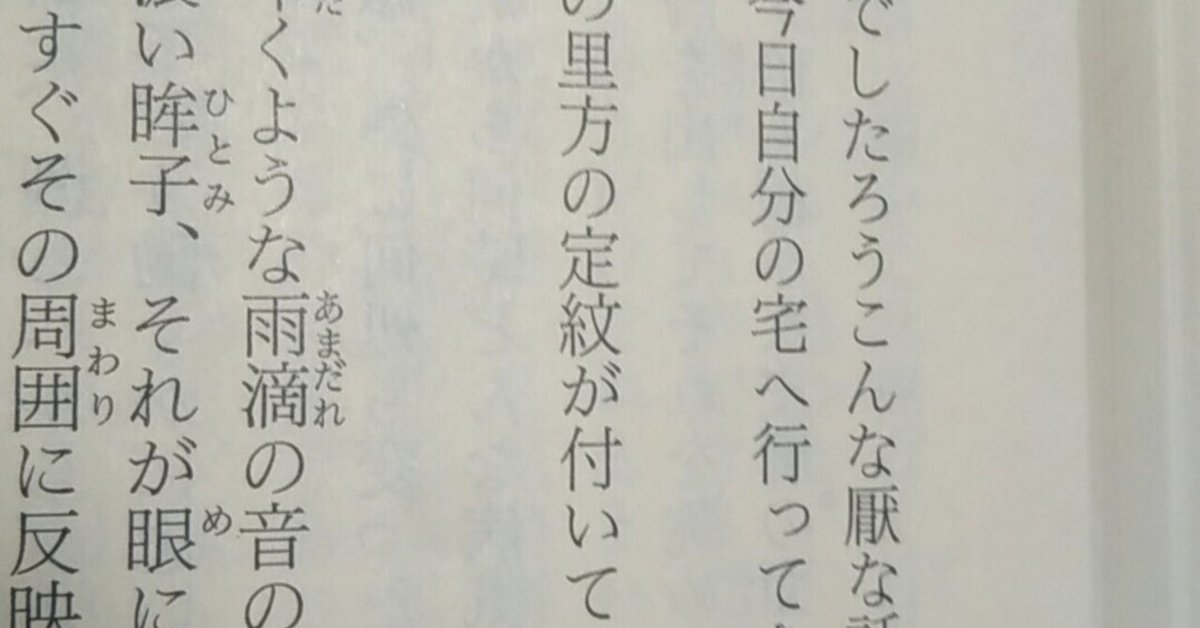

「一つどうです」

こう云いながら蓋を取ろうとすると、彼女は微かに苦笑を洩らした。重箱の中には白砂糖をふりかけた牡丹餅が行儀よく並べてあった。昨日が彼岸の中日である事を自分はこの牡丹餅によって始めて知ったのである。自分は嫂の顔を見て真面目に「食べませんか」と尋ねた。彼女はたちまち吹き出した。

「あなたもずいぶんね、その御萩は昨日宅から持たせて上げたんじゃありませんか」

自分はやむをえず苦笑しながら一つ頬張った。彼女は自分のために湯呑へ茶を注ついでくれた。

自分はこの牡丹餅から彼女が今日墓詣りのため里へ行ってその帰りがけにここへ寄ったのだと云う事をようやく確めた。

「大変御無沙汰をしていますが、あちらでも別にお変りはありませんか」

「ええありがとう、別に……」

手持ちの文庫本で全465頁中の、331頁目でようやく初登場である。

しかも円満な夫婦の話であればまだしも、途中から一郎と直との不仲を物語の軸としてずっと進行させてきたのに、後半になってから、「直の実家」がはじめて物語に存在を示されるのである。

2、直の実家は大金持ち?

そして、直の実家の存在にかすかにふれられた少し後、今度は直の実家がかなりの金持ちであると、これもかすかに示される。

「もう帰りましょう。――二郎さん御迷惑でしたろうこんな厭な話を聞かせて。妾今まで誰にもした事はないのよ、こんな事。今日自分の宅へ行ってさえ黙ってるくらいですもの」

上り口に待っていた車夫の提灯には彼女の里方の定紋が付いていた。

「定紋」(じょうもん)とは、「家を代表する公式の家紋」らしい。

ここの描写、直の実家はお抱えの人力車とその運転手を持っている。という意味だろうか。さすがに単にその時だけ呼んだ人力車に、家の家紋入りの提灯をわざわざ貸さないだろうし。

またそもそも、「家紋が印刷された提灯」をわざわざ作成、それも葬儀用の飾りとかではなく、車夫の日常運行用にしているのである。

これはやはり、「直の実家は相当なお金持ちである」との描写だと思う。

しかもそれについても、語り手である二郎は後半まで決してふれなかった。

やはり信頼できない語り手である。無論、「嫂の実家が裕福か否かは自分は知らない」などとは述懐していないので、二郎は嘘はついていない。

(本筋からそれますが、私が読んだあるぶ厚い「行人」の、末尾の「注釈」において上記の場面にふれ、

「ー 車夫を待たしているのだから、直はこの時に二郎との不義密通は考えていなかったことがわかる。―」

と書いてるものがありました。いや別に完全な不貞行為でなくても短時間でも性的接触や性的行為もできるし、行為はなくても言葉でも性愛めいたことを伝えるの可能ですよと。直にその気はなかったであろうことは同意ですが)

3、離婚話が出ないのは直の実家が長野家に援助?

3(1)理由① 芳江が直が親族からの養子

私は以前、直と一郎夫妻の不仲について、以下のようなことを指摘した。

・直が、一郎や長野両親、小姑のお重等から離婚を切り出されることを、全く少しも恐れていない(としか思えない言動をしている)

・夫婦の不仲で一郎は精神を病み、長野母もそれを心配し続け、お重に至っては直を完全に敵対視している。なのに何故か一郎も誰も離婚話を出さない。二郎の内心で一度だけふれられるのみ

(ちなみに三沢の話に出て来る「精神病の娘さん」は、結婚1年ですぐに家を出て離婚もしている。決して離婚がタブーなわけではない。さらにいえば生後間もなく養子に出された漱石(金之助)は、養親である塩原夫妻の離婚問題がきっかけで夏目家に転居している)

上で推測したように直の実家がかなりの金持ちということであれば、直が離婚を全くおそれていない理由の一つにもなるだろう。

しかし書いたように、直自身が離婚を全くおそれていない(ように見える)だけではなく、一郎はじめ長野家の全員が、離婚の提案をなぜか全く一度もしない。

私はこの理由を

「一郎はなんらかの事情で子どもが出来ない。芳江は実は一郎の実子ではなく、直の実家親族側から、ひそかに養子にもらった」

ことにあると、推察した。

3(2)理由② 直実家が長野家に援助もしくは本家筋

今般、上記推察と両立し得る別の理由があると考えた。それは

「長野家は、直の実家もしくは直の親族から、経済的援助を受けている。もしくはいわゆる本家-分家関係において、長野家が分家、直実家が本家である」

そのために長野家はみな、離婚話を一度も口に出せないのだと。

そう考える論拠であるが、語り手・二郎による直の実家の金持ちぶりの示し方を、再度引用する。

・車夫の提灯には彼女の里方の定紋が付いていた

金持ちぶりの示し方に、「定紋」と、わざわざ「家」の存在を強くアピールする道具が使われている。

しかも、「家紋」ではなく「定紋」ときている。

以下はウィキペディア「家紋」からの引用

当時の武士の間では同名字でも複数の異なる家紋を使用することが一般的であったため、公式に示すための正式な家紋が必要とされた。そういった各個人が決まって用いる家紋のことを定紋(じょうもん)または「本紋」や「正紋」という。基本的に、諸大名や将軍家では定紋を嫡子だけにしか継がせなかったため、また時代とともに一家系で持ちうる替紋の数が増えるに連れて、定紋の権威や価値や必要性は強まっていった。

私は家紋・定紋について全く知識がなく、引用のウィキペディア頼みであることは恐縮である。

しかしこの解説を見ても、「定紋」とは、単に家柄の良さや富裕さを表すのみではない。これは「嫡子だけが継ぐ」ものであると。そこには「本家」「分家」という存在と、それらの区別をあえて表彰する必要が、前提としてあると。

この説明が正しいとの前提に立てば、やはり語り手の二郎・あるいは夏目漱石がここで「定紋」のある提灯を登場させたのは、本家-分家関係を、アピールさせたものである。そう解釈できる。

3(3)長野家は階級意識が強い

既に何度かふれているが、長野家は階級意識が強い

・二郎「お兼さんの態度は明瞭で落ちついて、どこにも下卑た家庭に育ったという面影は見えなかった。」(略)「そう馴々しい応対もできなかった。それで自分は自分と同階級に属する未知の女に対するごとく、畏まった言語をぽつぽつ使った。」(「友達」三)

・綱(長野母)「よし三沢さんにそれだけの義理があったにしたところでさ。何もお前が岡田なんぞからそれを借りて上げるだけの義理はなかろうじゃないか」(「兄」七)

これらの描写に見られる階級意識の強さも、長野家が、「良家の中の、分家」であるからこそ、余計に階級意識が強いのではないだろうか。

3(4)直になにも言えない長野父

長野父は、実の娘であるお重が、嫁である直から泣かされても、直になにも言えなかった。

「お重さんこれお貞さんのよ。好いでしょう。あなたも早く佐野さんみたような方の所へいらっしゃいよ」と嫂は縫っていた着物を裏表引繰返して見せた。その態度がお重には見せびらかしの面当のように聞えた。早く嫁に行く先をきめて、こんなものでも縫う覚悟でもしろという謎にも取れた。いつまで小姑の地位を利用して人を苛虐めるんだという諷刺とも解釈された。最後に佐野さんのような人の所へ嫁に行けと云われたのがもっとも神経に障った。

彼女は泣きながら父の室に訴えに行った。父は面倒だと思ったのだろう、嫂には一言も聞糺さずに、翌日お重を連れて三越へ出かけた。

前に私はこの描写から、「他は断定した表現なのに父の内心のみ推測表現である。すなわち長野父はもうこの世にいない」と推察した。

しかしここでもう一つ着目すべき点がある。

長野父は娘のお重が嫁の直に泣かされたのに、直には「一言も聞糺さ」(聞きたださ)なかったのである。

またお重に着目しても、直に直接怒ることはしていない(二郎とは口論しているのに)。あくまで父に泣きついたのみである。

これもやはり、直が本家側、長野家が分家側という権力関係によるものでは。

3(5)お貞との「生まれつき」の違い

「二郎お前がむやみに調戯うからいけない。ああ云う乙女にはもう少しデリカシーの籠った言葉を使ってやらなくっては」

(略)

「 - お貞さんは生れつきからして直とはまるで違ってるんだから、こっちでもそのつもりで注意して取り扱ってやらないといけません……」

この「生まれつき」が、お貞と直とでまるで違う、の意味はよくわからない。

ただこれまで示してきたようなことも踏まえて解釈すれば、一郎の言葉は「「辛抱人」のお貞さんとは違い、直は良家のお嬢様として我儘放題に育ってきてるだろ」との意味だろうか。

一郎の言葉に対するこの推察が正しければ、やはり「長野家よりも直の実家のうほうが格上・本家」との前提があり、一郎はそれを皮肉ったと言い得る。

(直実家への考察続ける予定です)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?