横須賀で読む<アメリカ小説12編>

『and Other Stories』 読書中座記 12月19日

人一倍というほどではないにしろアメリカ文学を心地よく感じるのは、横須賀という街に育ったことが端緒であったと思います。

限りなく太い二の腕に、近所の子供達をゆうに二、三人はぶら下げて歩くことのできた米兵が残した筋肉の印象。土足で上がる床にポップコーンが散らばっている家。言葉の違いや無知の為に子供同士の些細な諍いが起きることもあれば、場末の店で「人生の最優先事項はセックスだ」と笑いながら大声で話す下品で憎めないアメリカ人と乾杯した夜もありました。

「本当は辞めて写真家になりたいんだ」と話しながら、帰国直前の眉に悲嘆を隠しているような、ある種の薄暗さを湛えた男。出国前日に故郷である「ミネソタ」と大きく書かれた黄色いタオルを、不要だからと受け取らない訳にはいかないほど強く、こちらへ押し付けてきた彼。

そんなときにピート・ハミルの『ブルックリン物語』を捲れば、軍隊から戻ったばかりの若い兵士の姿は、全く未知の人間とは思えなかったし、酔いどれて大声で喧嘩するアメリカ人カップルの家にはブコウスキーの存在を感じていました。

この街にコニーアイランドやローズボールはもちろんなかったけれど、ペパロニとチーズだけのピザを要求する大男は沢山いたし、海で洗礼を行う黒人グループを見守ることも稀にはあったのです。

少年を卒業する頃には、人並みにアメリカへの反発を抱いて眠る夜ももちろんあり、そのようにして日々を小さなアメリカ、ある一面からの、片寄った鍋の側面に僅かに残った、煮凍りのような米国に触れながら過ごしたわけです。

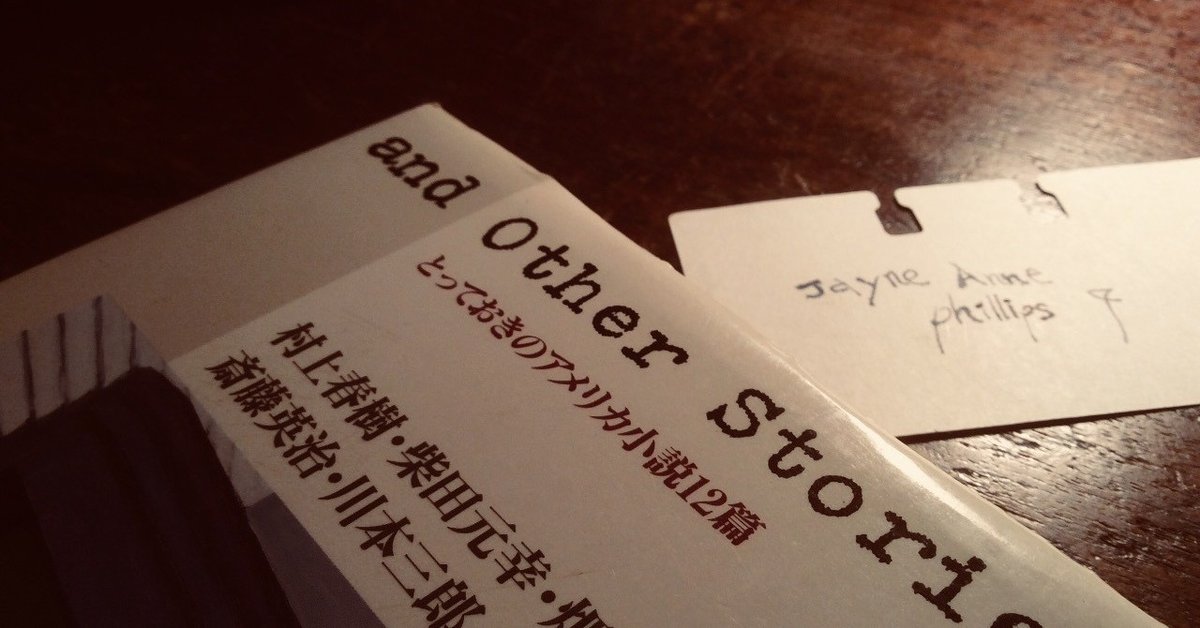

『and Other Stories』

読了に二週間ほど必要としたでしょうか、文藝春秋発行の『and Other Stories』をつい数時間前に読み終えました。柴田元幸さんや齋藤英治さんなど複数の訳者が集まり、それぞれが紹介したい米国の短編を集めた一冊。提唱者は村上春樹さんで他に畑中佳樹さん、川本三郎さんが紹介者として名を連ねています。

今宵はその中から心に残ったいくつかを、ここへ備忘録として残したいと思います。

『イン・ザ・ペニー・アーケード』 スティーヴン・ミルハウザー著 柴田元幸訳

ノスタルジーと共に誰もが持つ、幼少期の背の低い視点から眺めた世界の不思議。そこへ召喚された幻を巧みに紙面へ繫ぎとめ、誰もが見える姿へともう一度再現させる手腕は余りにも見事。同時に、お気に入りの建物が取り壊されたときに感じるような、戻れない時代への心の締め付けという、人間の儚い一生を意識せずにはいられない。

『ビッグ・ブロンド』 ドロシー・パーカー著 川本三郎訳

男を虜にしてきたブロンドの女性が、徐々に好転しなくなっていく日々のなかで、男に対する演技や酒に溺れ自らを壊していく。その冷酷ともいえるほどの淡々とした描写は「若かき日のドロシー自身」であるという著者にのみ許された姿なのかも知れない。淡々としていて、悲しいのかどうかさえも忘れてしまうほど、言葉に過重がなく、それがかえって読後に押し寄せる孤独感を引き立てている。

『夢で責任が始まる』 デルモア・シュウォーツ著 畑中佳樹訳

彩豊かに十二編集まったこの小説集の中で、いつまでも記憶に残りそうな気配を定着させているのがこの短編だ。僅か十二ページの物語が、なぜこんなにも心にそっと置物を残していくのか、さっぱりと理解できない。翻訳者である畑中さんにさえ「余計な解説はいっさい付けたくない。」と書かせるこの天才作家は、僅か一作のみで「余計なことをせずに死んでいった」と紹介文にはある。とても説明できる気がしないので、<夢とブルックリンと映画館>とだけ書いておく。

『レイミー』 ジェイン・アン・フィリップス著 齋藤英治訳

──当時、わたしたちは全員、現実の地理とはいっさい関係のない地図に頼って暮らしていた。レイミーはもう一つの世界への電話のようなものだった。彼女の言葉は別世界を探る夢からの暗号であり、彼女の動作は、ちょうどバックミラーからだけ道路を見て誤らずにハンドルを切る運転手の動作のように正確だった。──

『and Other Stories』p.201 (文芸春秋)

手近にあった紙を挟んだ。読んでいる直ぐその後で、もう一度読み返したい文がそこにあった。

ノートへ名前をメモしたこの著者は「一九七〇年代の空白感を、切りつめられた文体で描いた」とある。もし可能であるのならば、一つの時代を万能挟みで切り取り、その中からアメリカの光とも闇ともいえないような霞んだ霧状の時代風景を掬い上げれば、この作品が生まれるような気がする。しかし、それはほとんどの場合失敗に終わっているからこそ、作家という人間がこの世界には必要なのだろう。

十二編のアンソロジーの中で、他の著作を探してみたくなる筆頭作家として彼女の名が刻まれたのは、訳者の技術と天賦の才も同様に満開の一輪として印字されているからに他ならない。

*「」内は本書の紹介文からの一部抜粋

──上町休憩室 N──

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?