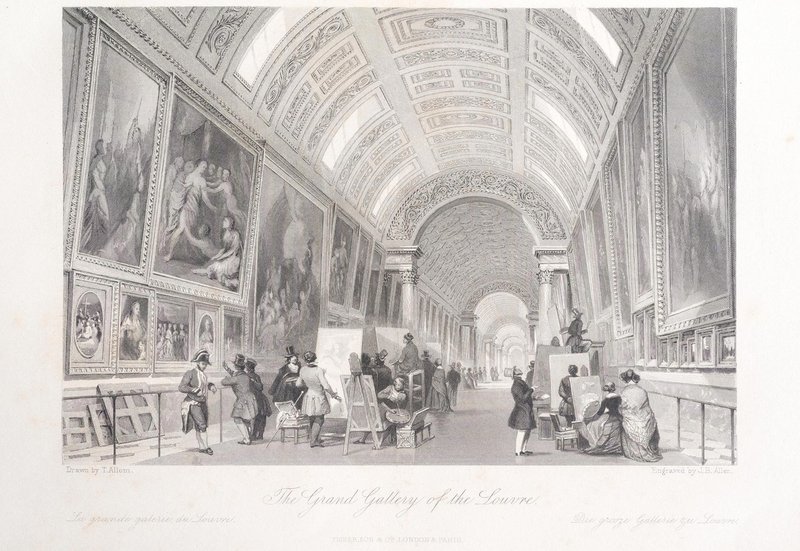

版画鑑賞のススメ。〜トーマス・アロム「The grand gallery of the Louvre」

版画が好き。北斎の浮世絵のような木版画も、ミュシャのポスターのようなリトグラフも、エッジングも。三つ子の魂百までとは恐ろしいもので、おそらく漫画を読んで育って来た世代だからというのもあると思うのだけれども、肉筆の絵画なんかよりも、印刷物にロマンを感じしまうのだ。

さて、その中でもエッジング作品について紹介したいと思う。

今回ご紹介させていただくのは、東京・日本橋の丸善のポップアップショップで一目惚れしたもので、私自身が額に入れて部屋に飾っている版画だったりする。

それほど大きい絵ではないのだけれども、ルーブル美術館の回廊に吸い込まれそうな遠近感と、今にも動き出しそうな模写する画家たち。ちょっと疲れたなと思った時などに眺めていると、今にも吸い込まれそうで本当に大好きなのだ。しかも、よーーく見て見ると、モノクロの版画にも関わらず、油絵の再現度も高すぎる。

気になるお値段?お高いんでしょ?って思われそうだけれども、状態が良いとは言い難いけれども1万円ちょいだった。帰ってからよくよく検索したらもうちょっと安く買えたっぽいけれども、気に入ったのでまぁいいのだ。版画は印刷物なので、肉筆絵画に比べれば本当に安上がり(笑)

この画像自体Wikipediaのクリエイティブコモンズからもってきたもので、そちらで開くと15インチのモニタですら実物よりも大きいのだけれども、さらに拡大ができて、まじまじと見てみると線のみでこれだけ再現してしまっていることに驚きが隠せない。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grande_Galerie_Louvre_by_Thomas_Allom.jpg#/media/File:Grande_Galerie_Louvre_by_Thomas_Allom.jpg

金属凹版作品のどこに凄さ、魅力を感じるかというと、原画と比べてモノクロになった分だけ劣っているかというとそうではなくて、むしろ造形の鮮明さ、奥行き、そして正確なストロークはどれを取っても原画の良さを際立たせ、オリジナルを超えるものばかりだと私は思うのだ。(原画が悪いなんていう話ではなく)

この素敵な絵の原画はThomas Allom(トーマス・アロム/1804-1872/イギリス)という人によって描かれている。

トーマス・アロムは設計師としてロンドンにたくさんの建築物をデザインするかたわら、旅先のイギリス国内、ヨーロッパ、トルコ・中東、中国で風景画を描き、それらは文章がつけられ本として出版されたそう。

時代背景としては日本でも葛飾北斎(1760-1849)が「富嶽三十六景」を大ヒットさせたり、「東海道五十三次」で有名な歌川広重(1779-1858)もほぼ同年代で10年程度の開きはあれどほぼそれらが同じ時代に刊行されていたことを考えると旅行が今ほど簡単ではなかった時代、本によって遠方の地に思いを馳せるのはどこの国も同じだったのかもしれないなんて思ったり。

さて、この「ルーブル美術館:グランドギャラリー」の版画は増版とかという意味ではなく私がみつけただけでも3ヴァージョンある。

彫師がCharles Mottramヴァージョン

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1892-0714-491

彫師がJames Baylis Allenヴァージョンで縦型のもの

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1926-0331-51

建物のアングルと飾られている絵画は同じなのにもかかわらず、私がもっているものと大英博物館収蔵のものでは下の方にいる人物配置が違う。

大英博物館収蔵のものは増版ヴァージョンが数多くあるにもかかわらず、全て右のタイプで、まちがい探しをしてもらうとわかるのだけれども、下記のような違いがある。

左の絵(私がもっているもの)

・より手前に人物が描かれていて賑やか

・手前の紳士が立ったままくつろいでる

・右に比べると全体的に人々がダラっとしてる

・よりスナップ写真的

右の絵(大英博物館収蔵のもの)

・人物配置により広く見える

・軍服?紳士が高圧的

・全体的に左よりはみんな背筋が伸びてる

・床の照り返りが強く、豪華に見える

・より広告写真的(人物が舞台・芝居一幕のよう)

なぜちがうのか、検索してみても資料が見当たらずわからずじまいだった。ただ、右の方は、Eugène Lami(ウジェーヌ・ラミ/1800- 1890/フランス)との合作扱いになっているっぽく、ラミは軍服を描いた本が売れた画家だそうで、軍服の紳士はそういうことなのかもしれない。

この作品自体大英博物館のサイトでみれる限りでも増版するたびにアップデートされているようで、例えば7版では今回掲載したものよりも天窓の光が強調されていたりする。

浮世絵などでも増版の際にアップデートが行われてたそうでおそらくなんらかの理由により広告的な人物配置になったのではないかと思うのだ。

個人的には部屋に飾ってある愛着を抜きにしてもなんとなく描かれた人々がリラックスしていて緩い雰囲気な左の方が好きなのだけれども、ルーブルの権威性や格調高さを考えると右の方が「正解」なのかもしれない。

彼の絵をもっと見たい方は大英博物館のサイトにてご覧になれます。Thomas Allom :The British Museum(大英博物館)

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG17184

名前のすぐ下にある、Related objectsをクリックしたら作品画像一覧が出て来ます!後からスマートフォンから閲覧して気づいたのですが、スマートフォンの場合は一覧から作品を選んだ後Imagesタブを押さないとイメージが見れないようです。

画面下に初回のみ表示されるCookieに関する確認はAccept and closeをとりあえず押しておけばいいと思います。

是非、肉筆絵画だけでなく版画の鑑賞もしてみてはいかがでしょうか。

#2020年秋の美術・芸術 に参加させていただきます!

美術エッセイは発表の場がなかなか無いということからnote上で開催されている素敵なコンテスト企画です。中間発表されているエッセイも、おもしろい記事がたくさんあるので、是非ごらんください。

投げ銭めちゃくちゃ嬉しいです!が、拡散はもっとうれしいよ✨ということで是非Twitter拡散よろしくお願いします!