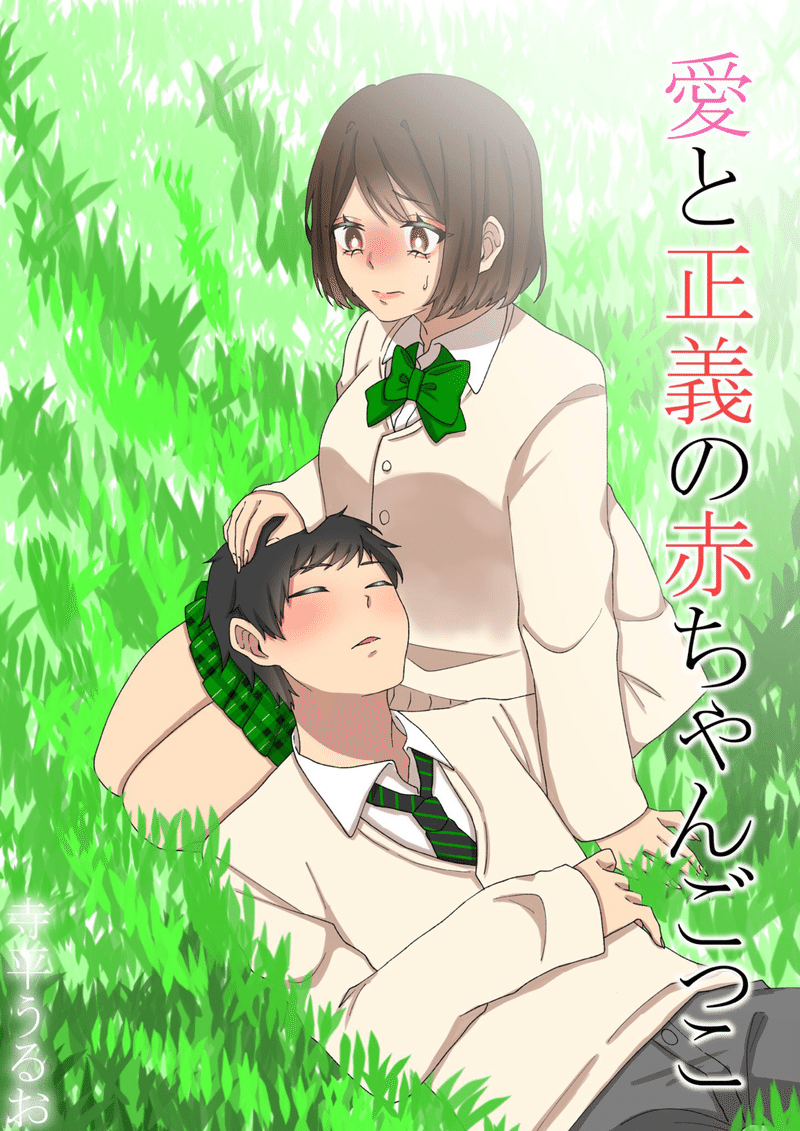

愛と正義の赤ちゃんごっこ【4ーB】

窓の外はもう暗い。だれもいない教室で、もくもくとスマホをいじってヒマをつぶす。水泳大会がおわってほとんどみんな帰ってしまったけど、体育祭実行委員の一実(かずみ)はまだもどってこない。

きのうからまだ1日しかたってないんだね。。。

そんな、くだらないメッセージをギュンちゃんに送ってみる。

「きのう」っていうのはそもそも、そういうもんだから。笑

返信を読んでにやにやしながら、会話みたいにメッセージを返す。

もう授業はおわったの??

いま終わったとこ。愛ちゃんは?

おわったよん!

お疲れ。

おつかれっ!!

ねえねえ

ギュンちゃんの好きな食べもの教えて!

おべんとうに入れてくから!

おにぎりがいいな、おかかの。

おにぎり??

和食好きなんだあ

意外!!

この顔で和食好きは意外か。笑

うん!笑

じゃあ、ジャガイモとフランクフルトもリクエストしようかな。

めっちゃドイツっぽいそれ!笑

ねえねえ、なんかドイツ語教えて!

Ich liebe dich!

どういう意味??

やばい。充電切れそう。またあとで。

え、教えてよ! いじわるっ!笑

ギュンちゃんの送ってくれたメッセージを、何度も何度も読み返す。これだけでも幸せだけど、早く会いたくてため息が出てしまう。

「愛ちゃん?」

「ひゃあっ!」

いきなり後ろから声をかけられ、イスから落ちそうになりながらふり返った。廊下の光を背中に受けて、まっ黒な人影が立っている。

「マーくん?」

マーくんこと赤地正義(あかちまさよし)くんは、存在感があるようなないような、フシギな人だ。1年生のときは違うクラスだったせいもあって全然話した記憶がないけど、学内の試験でも実力テストでも、ずっと学年1位だという評判を一実から聞いていた。ふだんは他人のうわさ話なんてしない一実だけど、中学時代つねに学年1位をキープしていたから、マーくんに負けたのがそうとうくやしかったのかもしれない。

2年生に進んで、私はマーくんと同じクラスになった。とはいっても、あいさつ以外で話したのは先週、たまたま塾に行く途中に電車でいっしょになってからだ。今月はうちの塾のキャンペーン期間中で、友だちを入塾させると3千円ぶんの図書カードがもらえる。一実は美大専門の塾に通っているし、ほかに塾を探している子も知らなかったから、私はマーくんに声をかけてみた。

塾に誘ったのをきっかけに、私たちはどんどん仲よくなった。英語のわからないところを教えてもらったり、いっしょにごはんを食べに行ったり。いい友だちになれそうな気がしていた。

「ちょっとまってて。いま、電気つけるから」

蛍光灯のスイッチを入れると、私はまた自分の席に座った。

「どうしたの? 忘れもの?」

「いや、あのさあ、実はちょっと、話があるんだけど……」

マーくんはそう言って、私の顔をちらっと見てから、うつむいた。

「あのさあ、オレ……愛ちゃんが好きなんだ」

なんて言えばいいかわからなくて、私は下を向いたままのマーくんの頭を見つめた。

「だから、あの、オレとつきあってくれない?」

正直、好意を持ってくれていることにはうすうす気づいていた。マーくんは博識で、話すといろいろ勉強になるし、私のとりとめのない話もちゃんと聞いてくれるからいっしょにいると楽しい。だけど恋愛対象かというと、それはちょっと違う気がする。それに、いまの私にはギュンちゃん以外のことは考えられない。

私がテキトーな理由でごまかすと、マーくんは泣きそうな顔で、床を見ながらひとりごとのように言った。

「好きな人がいるの?」

こうなったらもう本当のことを言うしかない。

「うん、いる」

「きのう知り合った人?」

マーくんのするどい質問に、私はちょっとビックリして言った。

「え、うん。よくわかったね」

マーくんはそのまましばらくぼーっと立っていた。

「ひゃあっ!」

私がもう一度悲鳴を上げたのは、マーくんがいきなり抱きついてきたときだった。

「やだっ! やめてっ!」

必死に抵抗して肩をつきはなすと、意外にあっけなく、近くの机やイスを巻きこんでガラガラガシャンと倒れてしまった。

「だいじょうぶ?」

あおむけに倒れたマーくんは、眠そうな目で宙をながめながらぼんやりしている。

「びゃあああああっ!」

突然大声で泣きだしたのにおどろいて、今度は私が机の上にしりもちをついてしまった。

「ごめんごめん。だいじょうぶ?」

思わず謝ったけど、悪いのはマーくんのほうだ。なんであたしが謝んなきゃいけないの?

もやもやした気持ちをおさえ、隣にしゃがんで泣きやむまで頭をなでてあげた。

「えへへへ」

ふいに私の顔を見上げ、マーくんが笑いだした。

「だいじょうぶ?」

「だああ」

「マーくん?」

「あああ」

「え?」

「ぶぅああ」

ふざけてるのかな、と思ったけど、よく見ると目がすわっている。まさか、さっき倒れたとき頭をぶつけたせいで……。

「悪い、待たせちゃって」

「カズーっ!」

教室に入ってきた一実に、私は半泣きで助けを求めた。

「なになに? え?」

「あのね、マーくんがね……」

私が事情を説明すると、一実はしばらく無言で、マーくんを見下ろしながら考えこんでいるみたいだった。

「やっぱ、頭を打ったせいでおかしくなっちゃったのかな?」

私がそう言うと、一実は大きなため息をついて答えた。

「もしかしたら、タイコー現象、ってやつかもしれない」

「タイコー現象?」

「退化の『退』に行動の『行』って書いて退行現象」

「なにそれ?」

「前に心理学の本で読んだんだけど、人間は極度のストレスにさらされると、自分の精神を未熟な段階にもどして、そのストレスから逃れようとすることがあるんだって。たとえばちっちゃい子が、弟とか妹が生まれて母親にかまってもらえなくなったとき、急に赤ちゃんみたいな行動をとる赤ちゃん返りとか」

「赤ちゃん返り?」

「そう」

「マーくんも赤ちゃん返りしちゃったってこと?」

「好きな子にフラれた精神的ショックと、頭を強打した物理的ショックで」

「聞いたことないよそんなの」

「いや、あくまで私の考えたシロート精神医学によれば、だけど。とにかくおまえが悪いよ。おまえが赤地くんを誘惑しなきゃ、こんなことにはならなかったんだよ」

「誘惑なんかしてないってばっ!」

私が大声を出したせいで、しばらくおとなしくしていたマーくんがまた泣きだしてしまった。

「ぎゃあああっ!」

「ああーもう、いい子だからー」

ひざマクラにのせて頭をさすってみる。今度はなかなか泣きやまない。

「ねえカズ、どうしよう?」

教卓にひじをつき、こっちを見下ろして一実が言った。

「お腹すいてんじゃん? おっぱい吸わせてあげれば?」

「冗談言ってる場合じゃないのに」

「半分本気だよ」

「だったら一実が吸わせてあげなよ」

「私は母乳出ないもん」

「あたしだって出ないよっ!」

「しょうがない。なんか買ってきてやるよ」

一実の買ってきてくれたジュースを飲ませると、マーくんはおとなしく寝息をたてはじめた。涙とよだれとジュースでべちゃべちゃになった、なんの不安もなさそうなマーくんの寝顔。この大きな赤ちゃんは、私のひざの上を気に入ってくれたみたいだ。

「ありがとカズ。助かったよ」

「私はただ、ジュース買って来ただけだから」

なぜか一実は、ちょっとさびしそうにそう言った。

「ところでさ、なんていったっけ? きのう知りあったっていうハーフの男」

「ギュンちゃんのこと?」

ティッシュでマーくんの顔をふきながら、私はは小声で聞き返した。

「そう、そのギュンちゃんっての、よけーなお世話かもしれないけど、ロクな男じゃないと思うよ」

「なんで?」

私はむっとして一実をにらんだ。

「名門大学の学生でハーフの美男子なんて、絶対遊び人に決まってるじゃん」

「会ったこともないくせに」

「会わなくてもわかる。もてあそばれてんだよ、おまえは」

「そんなことないもん」

「赤地くんのほうがいいんじゃない?」

「そんなのあたしの勝手でしょ」

「そりゃまあ、そうだけど……」

ふてくされた顔でそう言うと、一実はマーくんを見下ろした。

「ほら、おまえが大声出すから」

マーくんの目が開いた。キョロキョロと見まわして、私と視線が合った。

「マーくん?」

次の瞬間、マーくんはさっと立ち上がった。

「元に、もどったの?」

床に正座したままそう聞くと、マーくんはなにも言わず、カバンも持たずに教室から出ていってしまった。

しばらくふたりでぼーっとした後、私はひとりで確認するようにつぶやいた。

「元にもどったんだ……」

静まり返った教室にスマホの音がひびいた。メッセージを受信した通知。ギュンちゃんからだ。

ドイツ語講座(1)

Ich liebe dich!

「愛してる!」

「いいなあ、ふたりの男から同時に告白されるなんて」

私のスマホをのぞきこみながら、一実はにやにや笑っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?