「競争」こそ発展の原動力~こんな所にレース場があった ②

明治新政府が競馬を推奨した理由

1870(明治3)年、日本人の手による西洋式の競馬が始まった。「招魂社競馬」である。東京・九段の招魂社(後の靖国神社)の境内に造られた競馬場が舞台だった。

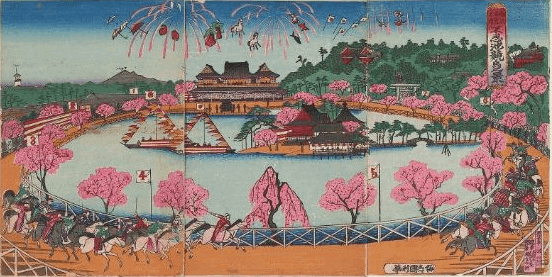

競馬場の様子を描いた浮世絵から、大変な賑わいであったことが分かる。招魂社競馬に継ぐ形で、皇居の吹上御苑や、現在は早稲田大学理工学部などがある新宿区大久保付近にあった陸軍戸山学校内の戸山競馬、さらには現在のNEC本社ビルが建つ港区・芝付近に三田育種馬場競馬が造られた。

そして1884(明治17)年、今度は上野不忍池に競馬場が造られたのだ。

不忍池を周回する1600メートルのコースを馬たちが疾走、着飾った紳士淑女が観戦する様子が、浮世絵に描かれている。

記念すべき第1回の競馬には、明治天皇も臨席されていた。実は明治天皇は、大変な競馬好きであったのだ。

すでに誕生していた横浜の根岸競馬場には14回、戸山競馬場に6回も行幸された記録が残っている。こうしたことが、現在、春と秋の2回行われている競馬のGⅠレース「天皇賞」にもつながっているようだ。

しかし、明治天皇が競馬場に熱心だったのは、欧米文化の取り入れや、社交の場を広がるためだけではなかった。

「馬匹を改良するには、競馬こそもっとも適当なもの」と、明治天皇は繰り返し述べていた。

競馬は馬の品種改良に役立つと考えていたのだ。これは明治政府も同じであった。実は馬の品種改良は、明治新政府にとって、極めて重要な課題であったのである。

馬は重要な軍事力

明治維新の頃、自動車はまだ開発段階だった。したがって、移動や運搬の主要手段は、戦国時代から変わらず馬であった。

ところが、日本の馬は欧米に比べてかなり小さく、訓練も行き届いていなかった。源平の時代、源義経が乗っていた「青海波」の体高が4尺7寸(142㎝)程度だったが、戦国時代には5尺(152㎝)ほどの馬が登場してくる。戦乱の世が続く中、より大きくて力のある馬が求められ、品種改良が進められた結果と考えることができるのだ。

ところが、江戸時代に入り、平和な時代が続くと、軍事力としての馬の役割が低下し、これに伴って馬も小型化してしまう。大政奉還があった1867年、幕府に献上された馬の体高は4尺4寸(133㎝)から4尺6寸(136㎝)が中心だったという記録が残されている。献上馬が極上のものであったことを考えると、一般的な馬はさらに小さかったと考えられる。泰平の世が続く中、馬も一回り小さくなってしまったのだった。

来日した外国人が、「ポニーみたいだ」と揶揄した日本の馬は、牽引力も弱く、近代的な重火器を運ぶことは困難だった。

明治政府は事態を深く憂慮した。馬は輸送の中核であり、軍事上のみならず、経済活動の上でも重要なインフラで、富国強兵や殖産興業のネックになっていたのである。

そこで明治政府は、馬の品質向上に全力を注いだ。その方法の一つが競馬であった。レースに勝つという目標を定め、品種改良を進めると同時に、調教や乗馬術の向上にも務めた。競馬場が次々に建設されたのも、こうした理由からであったのである。

馬から自転車、オートバイ、そして自動車へ

「競争」は発展の原動力となる。馬の後を受けた自転車や自動車においても、レースが技術や操縦術の進歩に大きく貢献している。

不忍池では、1898年から、競馬に変わって自転車レースが行われるようになった。自転車は当時としては、最先端の乗り物のひとつだったのである。

さらに1910年、自転車レースの余興として、日本初のオートバイレースも、不忍池で開催された。

そして自動車の時代が到来すると、当然のように自動車レースが行われるようになった。1936年、日本初、アジアでも初となる常設サーキットが誕生する。場所は多摩川の河川敷であった。

多摩川スピードウェイは1周1200m、幅20mの左回りのコースで、多摩川の堤防を利用した観客席が設けられ、最大収容人数は3万人とされている。

多摩川スピードウェイの跡地は、東急東横線からも見ることができる。現在はスタンドも堤防の拡大のために壊され、この地にサーキットがあったことを示すプレートが埋められているのみだ。

しかし、多摩川スピードウェイでは、自動車メーカーがその技術力を競い、ドライバーも運転技術を高め、優勝目指して爆走したのだった。

しかし、レースには危険がつきものでもある。時に、事故が起こり、ドライバーが命の危機にさらされる。1936(昭和11)年に開催された第1回のレースでも事故が起こり、車は一回転、ドライバーも投げ出された。

宙を舞っているこのドライバーの名は本田宗一郎、本田技研工業(ホンダ)の創業者だ。宗一郎はフォードの車体に、自作のターボチャージャーを装着した「ハママツ号」で出場した。しかし、接触事故を起こして車から投げ出され、左目を負傷してしまったのだ。

視力が低下したこともあって、宗一郎はレースからは離れ、技術者としてオートバイ、そして自動車の開発に邁進していったのである。

ホンダは現在でも、F1をはじめとしたレースに積極的に参戦してきた。その原点が、創業者が命がけで挑んだ多摩川スピードウェイでのレースにあったのだ。

レースが生み出す革新

現代でも自動車、オートバイに自転車、ヨットなど様々な分野でレースが行われている。誰よりも早くゴールするために、技術革新を進め、操縦する人間の能力も高めてゆく。レースで培われたノウハウは、一般ユーザー向けの製品に還元され、産業全体を活性化させているのだ。

そこには「トップになる!」という強い意志がある。それこそが、革新や進歩の原動力になるのだ。

民主党政権時代に展開された「事業仕分け」で、巨額の費用が投じられていた次世代スーパーコンピューター開発が俎上にあがったことがあった。 「世界一を取ることで(国民に)夢を与えるのは、プロジェクトの目的の一つ」という現場の説明に対して、「仕分け人」の蓮舫参院議員が「世界一になる理由は何があるんでしょうか?」と聞いた後、「2位じゃダメなんでしょうか?」とたたみかけて、大きな議論を巻き起こした。

しかし、「2位じゃ駄目」なのである。2位を目指すということは、1位を模倣することになりかねず、3位、4位と順位を落とすことになる。そこからは、独創的な技術は生まれてこないのだ。1位を目指してこそ、他の追従を許さない技術革新を実現できるのである。

競馬の推奨と品種改良の結果、日本の馬はやがて欧米に引けを取らない大きさを持つようになり、輸送力、戦闘力として大きな力を発揮した。1位を目指して全力を注ぐという競馬の存在が、大きな役割を果たしたのであった。

勝者と敗者を生む競争に対して、否定的な考えが広がった日本。運動会の徒競走で、順位を付けず、「全員で手をつないでゴールしては・・・」といったことが真剣に検討されたこともあった。2位でもよいどころか、競争すら回避しようとする風潮が、日本の産業競争力を低下させたことは否めないのである。

明治政府は競馬に見られるように、富国強兵、殖産興業を実現するために、徹底した競争戦略を打ち出していった。これによって日本の近代化は急速に進み、瞬く間に世界の列強に追いつくことができたのであった。

目黒競馬場や不忍池、多摩川スピードウェイに溢れていた熱気こそ、日本の産業競争力の再生に必要不可欠のものなのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?