【西洋建築史】フィレンツェ大聖堂(イタリア)_その2

前回からの続きです.

平成22年の一級建築士試験には,次の知識が問われました.

【解説】

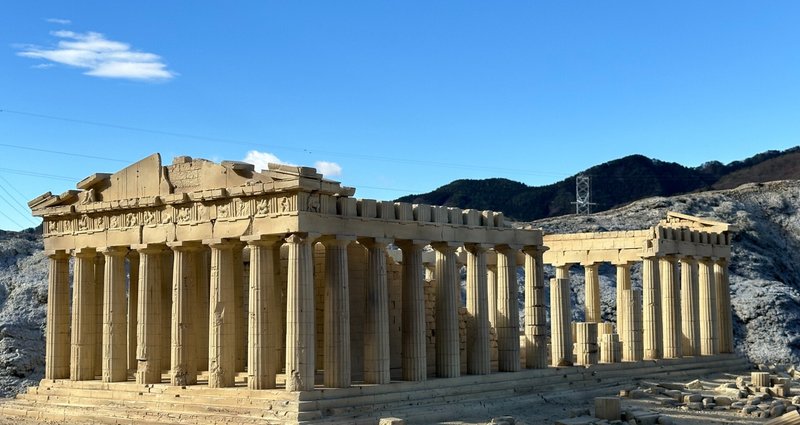

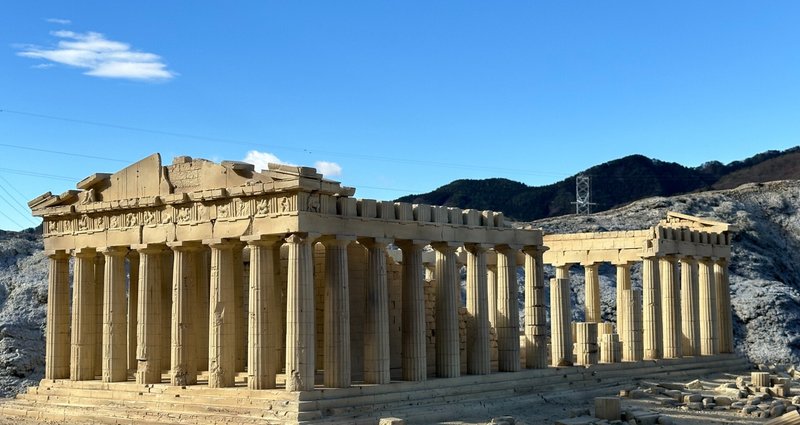

キリスト教の教会をもとに発展してきた中世(ロマネスク→ゴシック)に代わり,キリスト教が誕生する前のギリシャ・ローマ建築という古典の復興を目指したのがルネサンス建築である.それは,フィレンツェ(イタリア)から始まった.その代表作がのフィレンツェ大聖堂である.長い年月をかけて,複数の建築家が人生をかけてデザインしていきましたが,最大の問題は,上部の巨大ドーム(クーポラ)のデザインであった.