2023関東大学ラグビー春季大会Aグループ:東海対明治を簡単な数字で見てみた

みなさんこんにちは

リアルタイムでのデータ収集を試みた結果、準備段階でどうにかできるはずの学校名の記載を間違えた今本です

さて、本日行われた東海対明治について、簡単なスタッツから振り返ってみましょう

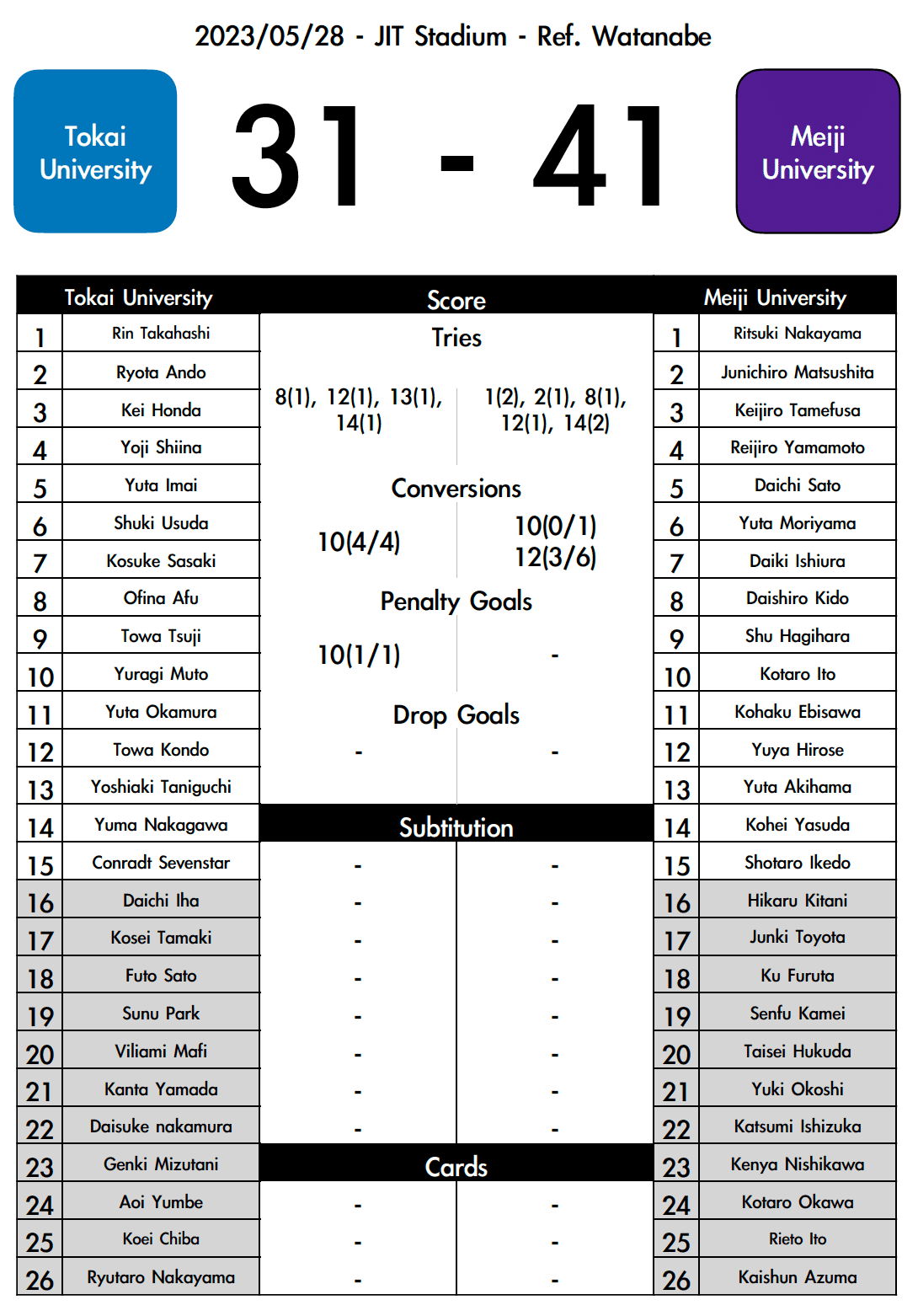

まずはメンバー表

1年生などもメンバー入りしていて、挑戦的な構成を感じました

次にスタッツです

それでは順にレビューを進めていきましょう

ここから先は

2,556字

/

5画像

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?