祖父が歩いた支那事変 〜帰還、第二の人生〜

負傷した祖父は後方へ移送される事になりましたが、その時祖父は信じられない光景を目の当たりにします。

確かに揚子江沿岸で戦ってはいたのですが、あたり一面、湖になっていたのです。

敵さんも思い切った事をしたもので、日本軍の侵攻を食い止めるため、同胞が苦しむ事がわかっていながらも、堤防を切り崩したのであります。

揚子江の濁流は溢れ出して、今まで畑だったところは一変して河になってしまいました。

こうしてできた水路を利用して工兵隊が食料、弾薬を運んで来てくれて、その帰りに傷病兵を野戦病院まで送り届けようという事でありました。

支那国民党軍はこの「揚子江決壊」の他にも、「黄河決壊事件」も起こしています。

その死者は100万人を越え、ほとんどは支那の住民でした。日本軍の死者はたったの3名とも言われています。

国民党軍は自分たちで堤防を破壊しておきながら、「日本軍の空爆で堤防が破壊された」というデマを流しました。

国際的には、「巨大な堤防を爆弾で破壊するのは無理がある」という認識がなされ、支那の嘘は見抜かれました。

しかし各国とも、支那に対する批判はしませんでした。

日本軍は必死に救助活動を行いましたが、救助、復旧作業をする日本兵、現地住民に対して、国民党軍は機銃掃射を加えたと言われています。

はっきり申し上げておきますと、支那事変において、支那人を最も多く殺したのは、日本軍ではなく、支那国民党軍なのです。

さて、工兵の船が揚子江に出ると、そこには汽船が待っていました。

この汽船は戦利品であり、船員は支那人だったそうです。

この船には同年兵のH君も乗って降り、彼は九江で降ろされたために離れ離れになってしまいました。

九江の野戦病院には重症患者が運び込まれましたが、収容能力をはるかに超える負傷兵を抱え込まされたので、手当が十分でなく、死亡したり、悪化したりした患者もいたそうです。

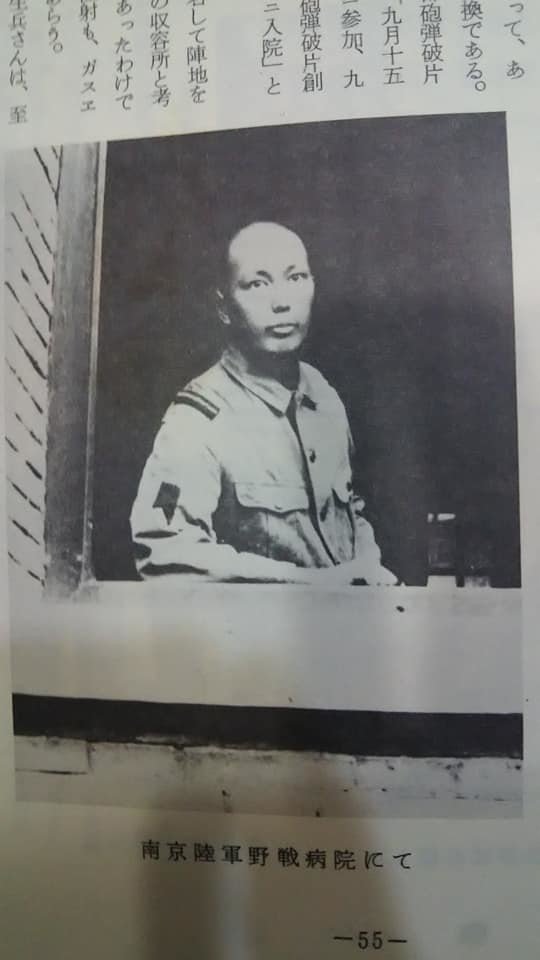

祖父は軽症ではありませんが、命に別状はなかったのでそのまま南京まで送られました。

船は南京の下関(かかん)という所に着きました。

「しものせきだ!」と喜ぶ兵もいたそうです。

トラックに運ばれて市内の病院に運び込まれたのですが、ここには驚いたことに日本赤十字の看護婦さんが勤務していたのです。

実に久しぶりに日本女性に会えたのですが、やはり大和撫子は美しいとしみじみ感じたのでした。

文通と写真のみの、幻の恋人にもいつか会えるという希望も湧いてくるのでした。

祖父につけられたのは「大腿部下腿部砲弾破片創」という病名でした。

南京野戦病院の炊事係の衛生兵さんは至極親切な方で、何を食べたいかと聞いて回るほどでした。

同じ病室の負傷兵で、北海道の炭鉱で働いていたという兵隊は、近くの竹林から竹を切ってきて竹製の松葉杖を作ってくれました。

このおかげで人の手を借りなくても目的の場所に行けるようになり、理髪所にも酒保(兵士相手の売店)にも行けるようになりました。

その方の名前は思い出せませんが、祖父は今も感謝の念を捧げている次第であります。

その後、祖父は上海へ後送となり、長期療養を要する見込みということで内地帰還を命じられたのです。

昭和十三年十一月十四日、祖父は上海を出発しました。

海上波静かなうちに門司港に着くと、まず驚いたのは歓迎の人の波でした。

門司から小倉に向かってバスが走ります。

なつかしい内地の風景に見とれていると、道路で行き交う小学生から大人に至るまで、祖父達傷兵を乗せたバスに敬礼をするのです。

「ご苦労さんでした」とでも言ってくれているかのようでした。

陸軍病院から父母へ連絡してもらうと、なんと翌日には母親が面会に来てくれました。

一人旅をしたこともなく、汽車酔いもするのに、人に道を何度も尋ねながら、生きて帰った息子に会いにきてくれたのでした。

十一月二十五日、熊本陸軍病院藤崎台分院に転送となりました。

剣道道場「護国館」の恩師、O方武先生は手製のステッキを持ってきてくれました。

大津中学の恩師、T山先生は、教師達からの励ましの寄せ書きを持ってきてくれました。

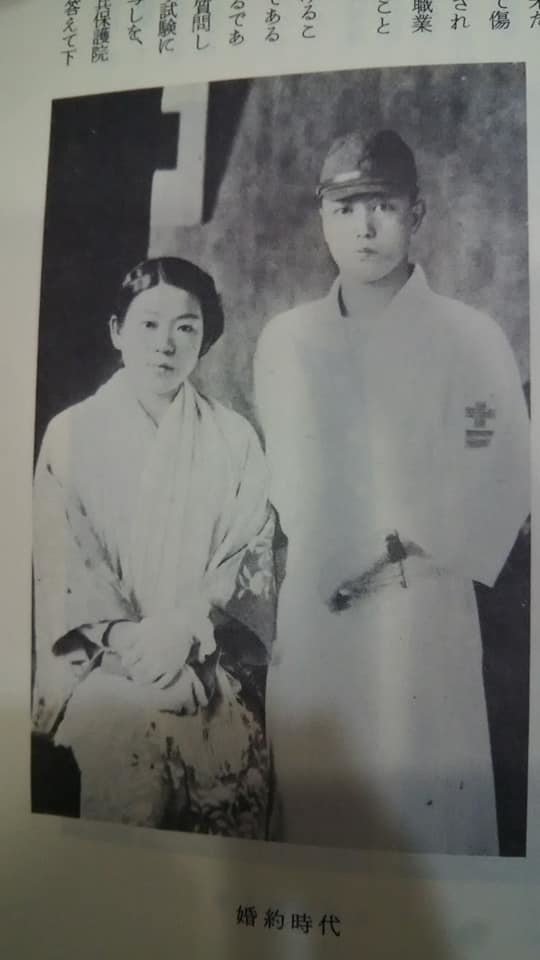

そして、幻の恋人は、今や現実の恋人として面会に来てくれたのです。

祖父達は結婚の約束をしたのです。(こうして幻の恋人は私の祖母になりました)

入院中、何度も破片摘出の手術を受け、陸軍病院を退院、軍隊から離れる事になりました。

祖父はいささかの淋しさを感じながらも、新しい人生行路のやり直しに希望を持っていました。

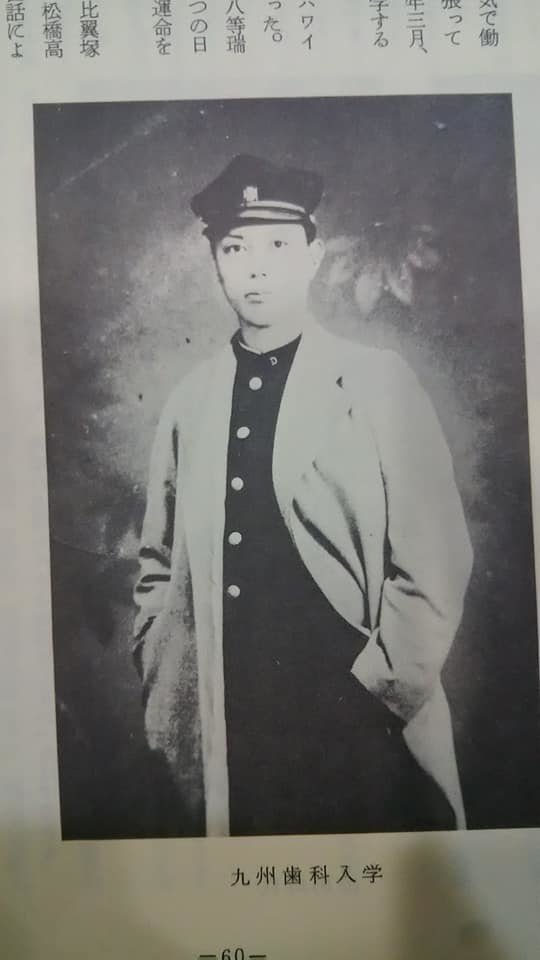

祖父が軍隊に入ったのも、大学へ行くお金がないという家庭の事情がそもそもの理由でした。

昭和十五年当時、日本は未だ強国であり、戦争で傷ついた傷痍軍人は大切にされていました。

職業再教育も無料で受けることができたのです。

「大学教育を受けることも、一つの職業再教育であるが、国家は援助してくれるであろうか」

と担当の役人に質問すると、

「先ず入学試験に合格し、入学許可証の写しを県庁に提出すれば、傷兵保護院から学資金が出る」

との回答をもらえたので、昭和十五年三月、九州歯科医学専門学校(今の九州歯科大学)に入学する事ができたのです。

日本の真珠湾攻撃によって大東亜戦争に突入したのはその翌年の事でありました。

祖父と祖母は、再び戦線に呼び出される可能性を担いながらも、結婚し、小倉で暮らしていました。

戦時下での日常生活は徐々に不自由になって行き、社宅を空襲で燃やされたりしながらも、若い二人にとっては人生の中で最高に幸福な時代であったそうです。

しかし昭和十八年十月十四日、祖父の弟、三郎が雲の涯に散華しました。

三郎は少年飛行兵として熊谷陸軍飛行学校に入校し、猛訓練に励んでいました。

卒業も近いある日、祖父は上の弟の賢一と一緒に、三郎に面会に行ったことがあるそうです。

兄弟三人で過ごした楽しい時間は瞬く間に過ぎ、別れの時に校門まで見送りに来ると、三郎は爽やかな笑顔で敬礼してくれたのでした。

しかし後日聞いた話によると、三郎はその後、兄二人を見送るために体操場の水平横木に登り、

振り返りながら遠ざかって行く兄二人が三郎の視界から消えると、今度は中央の塔の上によじ登っては

「兄さん兄さん」

と泣きながら見送っていたのです。

末っ子であり、まだ15歳だった三郎は、少年飛行兵であるという誇りをも捨て、兄二人を追って共に故郷に帰りたかった事でしょう。

飛行学校を卒業し、戦地に赴く前に再び面会したときは、少年の面影を残しつつも人間的にはグーンと成長していたようです。

しかし、「きりもみ飛行」の訓練中、墜落してしまったのです。

「生きていてくれたら」という思いは祖父の心からいつまでも消えませんでした。

〜おわりに〜

祖父の「忘れ残りの記」を、全て書ききれたわけではありませんが、なるべく本人の言葉を使うように、第三者目線に構成し直して参りました。

祖父は最後に「一応、この辺で筆を置いて、又いつの日か書きつけたいと思う」と締めくくっています。

しかし、その後パーキンソン病を発病し、ものを書くことができなくなりました。

祖父は戦時中の武功によって金鵄勲章を賜りましたが、戦後は「馬鹿馬鹿しい働きだった」と批判を受けたりもしたそうです。

しかし、剣道の腕前にかけてお国のために戦った事は、いつまでも密かに心の誇りとしていたようです。

日本の歴史は「戦前」と「戦後」に分断されてしまいました。

我々日本人は、先祖が何を思い、何をしてきたのかを考えようとせず、現在の価値観で否定ばかりしています。

しかし私は、支那事変がなければ生まれてこなかってし、現在の職業にも就くことはできなかった事でしょう。

先人たちの作り上げてきた歴史こそが、今の自分を生かしてくれている事、そして自分もまた、歴史の一部なのであることを認識していかねばならないと強く思うのです。