身近に起こり得る水辺のリスクから子ども達を守るために。伝え続けていきたい「サンダルバイバイ」のお話

知ることが、命を守ることにつながる。そんな想いから、海のそなえ事務局では海の事故ゼロを目指すために「知識のそなえ」を大事にしています。今回は、同じように想いを掲げて水辺の安全活動に取り組む、NPO法人AQUAkids safety projectの代表のすがわらえみさんにインタビュー。すがわらさんの活動のきっかけやメディアでも話題となった「サンダルバイバイ」プロジェクトを実施した経緯について、詳しくお話を伺いました。

***

(プロフィール)

すがわら えみ

小児喘息をきっかけに幼少期から水泳をはじめ、(7歳で4種目をマスター)選手コースに進む。大阪芸術大学文芸学科で創作を学ぶ傍ら、ボランティアとして障がい児への水泳指導に参加。卒業後は(株)リクルートホールディングスへ就職するも、水泳指導への情熱を忘れられず、障がい児へ水泳指導するNPO法人に転職。退職後、出産、育児を経験する中で、子ども達の水難事故を減らし「水辺からの帰り道、子ども達が『楽しかったね、また来ようね!』と笑ってほしい」と願い、2019年AQUAkids safety project設立。水泳インストラクターとママの経験を生かして、水辺の安全(教育)を啓発。2021年NPO法人化。2020年に発信した「サンダルバイバイ」(プロジェクト)がSNSなどで話題になり、さまざまなメディアで取り上げられた。

「自分の持つ知識をみんなが持っているわけじゃない」気づきをきっかけに始めた水辺の安全への啓発活動

―NPO法人AQUAkids safety project立上げまでの経緯を伺えますか。

自分をひと言で表現すると、「水泳が大好きな人」。小さい頃から泳ぐのが大好きでしたが、水泳選手になるというよりも、水の楽しさを人に伝えたい気持ちの方が強かったですね。大学卒業後に一般企業に就職しましたが、やはり水泳への情熱が忘れられず、結局退職をして、NPO法人で障がい児のための水泳指導などをおこなっていました。

結婚、出産後に、子どもの水難事故が毎年起きている現状に「なぜ防げないんだろう…?」と疑問を感じ始めました。すると夫から、「君は水泳のインストラクターだから事故を防ぐポイントを知っているだろうけど、普通はみんな知らないよ」と言われたんです。ハッとしましたね。「自分は持っている知識をみんなが持っているわけではない」ということに気づかされた瞬間でした。でも、「このまま水辺の安全について何も知らなければ事故は減らず、また誰かが命を落としてしまう。」そう考えた時、「事故が起こらないように気を付けるポイントを少しでも伝えられたら、一件でも事故が減るかもしれない。」と思いました。そして、2019年に水辺の安全の啓発活動に取り組むAQUAkids safety projectという任意団体を立ち上げました。

―立ち上げ後、まずはどういう風に活動をスタートさせていったのですか。

ちょうど子育て中で地域の子育てサークルにいつも行っていたのですが、まずはそこにいらっしゃる親御さん達に同じママとして水辺の安全のお話をしようと考えました。でも、施設でのイベントスケジュールは決まっていますし、突然、「水辺の安全についてお話させてください」と言われても、困ってしまいますよね。自分でも未熟なアプローチだったと思います。最初は、断られることも多かったです。ただ、そんな中で、ある子育てサークルさんが「今からだったら、5分話していいですよ」とチャンスをくださったんです。もう二つ返事で「話します!」と(笑)。そしてその場にいらっしゃった約30組の乳幼児とお母さん方に、水泳インストラクターとして、お子さんを水辺で遊ばせる時に気を付けるポイントをお話させていただきました。突然のことだったので資料も何もなく、自分の子どもと手をつないで前に立って(笑)、とにかく伝えたいという一心でお話をさせていただきました。

―突然のチャンスでもしっかり掴むことができたのは、それだけの情熱と準備が日頃からあったということですよね。それをきっかけに、活動が広がっていったんですか。

たまたまお話を聞いてくださった地域の民生委員の方が、「とてもためになる内容だから、他の子育てサークルもまわりなさい」と声を掛けてくださったんです。他のサークルさんにも話をつけてくださり、活動先が一気に広がりました。そしてもっと多くの方に声を届けていくために、2021年2月には団体を法人化しました。水難事故予防イベントに講師として参加させていただくなど、活動が少しずつ広まっていると感じています。昨年からはコロナ禍でオンラインでの活動が増え、各地のオンラインイベントに呼んでいただけるようにもなりました。

水難事故を防ぐためにできることは何か?想いが生んだ「サンダルバイバイ」プロジェクト

―活動を広げる中で、2021年6月に発信された「サンダルバイバイ」プロジェクトが世間の注目を集めました。こちらのプロジェクトについてご紹介いただけますか。

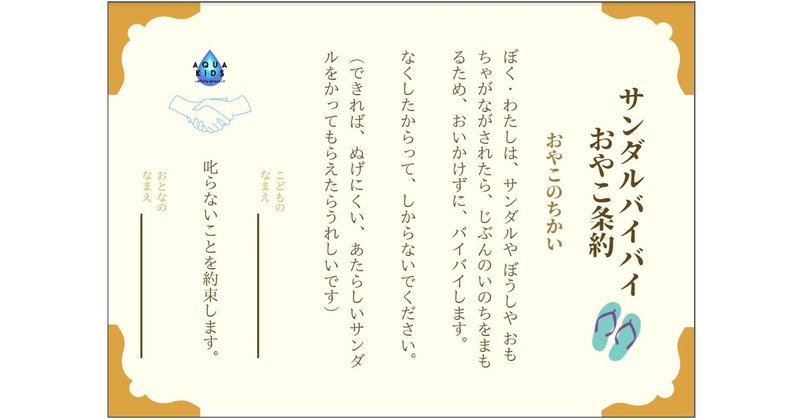

ちょうど昨年に、水辺で流されたものを追いかけて命を落としてしまうという水難事故が続いた時期がありました。こうした事故は、もしかすると泳力や技術、モノがなくても、「流されたものを追いかけたら危ない」という知識があれば防げた事故かもしれません。そう思うと、プロジェクトで、もっと何かできることがあるのでは?と感じたんです。そこで、「流されたものを追いかけてはいけない」というメッセージを子ども達が簡単に覚えられるような、わかりやすいキーワードで発信したいと思い、「サンダルバイバイ」をTwitterで発信し始めました。昨年の時点で3000程の数の「いいね」がついて、少しずつ広まっているのかなと思っていた矢先、今年また同じような事故が起きてしまった。認知がまだまだ足りないということを痛感して、「サンダルバイバイ」をもっと広めていくために、今年は「サンダルバイバイおやこ条約」というアイテムを新たに打ち出しました。

条約証書、使い方マニュアル、動画の3つをセットで打ち出したところ、たくさんの反響をいただきました。その中で「これの歌があったらいいですよね」という返信ツイートをいただいて、さらに「サンダルバイバイ」の歌を作る企画につながりました。たまたま、その返信をくださった方が小さなお子さんがいらっしゃる作詞家さんで、トントン拍子に話が進み、子ども達に歌ってもらえるように言い回しや言葉を考えて、取材や打ち合わせを重ねました。有志の方々のご協力もあり「サンダルバイバイのうた」ができ上がりました。本当にありがたいことです。

―発信することによって、受け止めてくださる方が着実に増えているということですね。一連のアイデアを形にしていくにあたり、どんなこだわりを持って進められたのでしょうか。

工夫としては、約束ではなく、条約証書という形にしたことです。約束というと親が子どもに約束させる、という上下関係のイメージが個人的にあったんですね。このサンダルバイバイに関していうと、子どもも親も対等な関係の中で成立するものだと思っているので、普段する他の約束とは違うものだと認識してもらえるように条約という形にしました。約束だと口頭や紙に書いても貼って終わりがちですが、この条約証書は親子がお互いに名前を書いて完成するので、でき上がる過程も親子で楽しんでいただけるかなと思ったんです。

―条約に書かれている「叱らないでください」という言葉が、ポイントではないかと思いました。

この条約は子ども達のために作ったものです。サンダルを追いかけてしまう理由を子どもになった気持ちで考えてまず思い浮かんだのが「なくしたら親に叱られる!」ということでした。それ以外にも「お気に入りだから」「買ったばかりだから」などいろいろなパターンがあると思いますが、全パターンの事故を防ぐのはむずかしい。でも、せめてこのパターンの事故だけでも防げたらという想いで、「叱らないでください」という言葉を入れました。「命の方が大事だからサンダルをなくしても叱りはしない」といくら親が思っていても、子どもには言わないと伝わりません。こうやってちゃんと言葉にして伝えておくことがすごく大事だと思います。

それから、この条約で、もう一つ伝えたい大事なことは、「水辺へ行くときは、脱げにくいアクアシューズを履くこと」なんです。子ども達がわかるようにと「サンダルバイバイ」というワードにしていますが、1番の事故予防策は、水辺では脱げる心配がなく、滑りにくいアクアシューズを履くことです。「水辺に行く際には、この足元で安全かな?」と考えてみることから始めて頂けたらと思います。

大事なことだからこそ、身近に感じてもらえるようカジュアルに楽しく伝えたい。

―そういう大事なことを条約証書が代弁してくれているんですね。「サンダルバイバイおやこ条約」については、まわりからどんな反響がありましたか。

反応してくださった方で多かったのが、自分、もしくは自分の子どもが物を追いかけて危ない目に遭った経験のある方達だったんです。やっぱり皆さんにとって身近なリスクだというのを実感しましたね。

それから、お母さん方からは、「水辺の安全をどう伝えたらいいかわからない」というご意見をいただきました。『気をつけなさいよ』としか言えなかったけれど、このおやこ条約があることで水辺の安全の動画を観るなど、次のアクションにつなげられてよかった」という声をいただきました。こうした反応を見て、親から子どもに伝えるための手軽でわかりやすいツールがもっと必要だったんだなということを私自身も学びました。

―「伝え方がわからない」。これは世の中の水辺の安全に対する意識の浸透における課題の一つと感じます。この課題については、すがわらさんとしてどのように感じられていますか。

私も、意識の浸透や情報の届きにくさは課題だと感じています。また、水辺の安全を自分ゴトにするのは、とてもむずかしいとも感じています。特に水辺に行く習慣がないという方にとっては、身近なことに感じにくい、自分には関係ないことだと思われている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、たとえ自分が水に入らないとしても、溺れた人を見た時にどうすべきかということなど、知っておいた方がいいこともあると思います。プロジェクトが水辺の安全知識ゼロをイチに変える小さなきっかけになればと思うんです。大事なことだからこそ、もっと身近に捉えていただけるよう、カジュアルに楽しく伝えられたらいいなと思っています。(すがわらさんがしているイヤリングを見せながら)これ、サンダルのイヤリングなんですが、こうやってアクセサリーと水辺の安全を掛け合わせることで、水辺の安全を知るきっかけにもなったらいいなと思います。物やイベントなどを通して、「水辺の安全に関心はなかったけど、こういう知識って大事だよね」と思っていただくための入口を作るのも、プロジェクトの役目かなと思っています。

―だんだんと認知度が上がってきた状況の中で、今後どのようなことを目指される予定ですか。

まずはサンダルバイバイおやこ条約を実際に親子で使ってみた方の体験談を集めて、来年の春から公開しようと企画を考えています。こうした活動を今後も根気よく続けて、1人でも多くの親御さま、お子さまに小さい頃からサンダルバイバイを認識していただくことが一つのゴールと思っています。そして、お子さまが大人になったとき、自身のお子さまの海デビューの際に「もし、サンダルやモノが流されたらね…」と話してあげることができたらいいですよね。

***

すがわらさん、「命を守りたい」という水辺の安全に対する熱い想いを聞かせていただき、ありがとうございました。海辺の事故ゼロを目指す存在として、私達も一人でも多くの方に命を守るために役立つ情報を提供し続けていきたいと思います。

●記事に出てきた情報はこちら

NPO法人AQUAkids safety project(https://aquaproject721.wixsite.com/website)

サンダルバイバイおやこ条約証書は、上記のHPよりダウンロードできます(無料)

サンダルバイバイのうた(https://www.youtube.com/watch?v=aHJ2q9SDxq8)