エースはボラ!出会えるのは地元に生息する生き物のみ!100%地元密着型の廃校水族館が今、注目されている理由

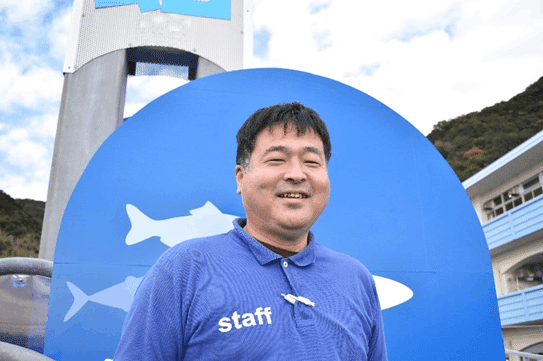

全国にはさまざまな水族館がありますが、その中に廃校を活用した水族館として注目されている館があるのを知っていますか? それが、高知県室戸市にある「むろと廃校水族館」です。旧椎名小学校を改修し、2018年のオープン以来館長を務める若月元樹さんにインタビュー。館をオープンした経緯や廃校活用において壁となったことや生まれたメリット、館が果たす役割についてお話を伺い、今、むろと廃校水族館が注目されている理由に迫りました!

(プロフィール)

若月 元樹

広島県出身。大学進学の際に移り住んだ沖縄で、ウミガメとの出会いに感動し、ウミガメの調査をスタート。サラリーマン、大学院を経て、NPO法人日本ウミガメ協議会の附属研究所・黒島研究所でウミガメの研究に従事。2018年から、むろと廃校水族館の館長に就任。

負の遺産となりつつあった廃校。利活用の募集を見て水族館のアイデアを提案

ーなぜ、廃校を活用して水族館をオープンさせることになったのでしょうか。

私は2003年に7カ月間、ウミガメ調査で室戸に滞在していました。その後、後任に引き継ぎ、10年以上継続したのですが、NPOにいつまでも続けられる財政的余裕はありませんでした。なんとか、室戸で調査を続けられる方法はないだろうかと模索していた頃、室戸市役所が廃校の利活用の方法を募集していることを知り、水族館としての活用を提案したんです。

これまでの調査の中で何か珍しいものや面白いものが見つかると、それらをみんなとっておくようにしていました。それらを博物館のように展示するスペースとして廃校が使えるのではないかと考えたことが、水族館というアイデアにつながりました。

ー提案時は、市役所からはどんな反応がありましたか。

市役所がずっと募集をかけていたものの、それまで誰も手を挙げていなかったんですよね。1件だけ、地元の高齢者が集まる部屋を作る要望が地元市民からありましたが、その一部屋のためだけに改修を行うのはむずかしい、トータルで活用できる案をということで私たちの提案が採用されました。廃校は放置しておくだけでも費用がかかるので、行政としても何等かの活用を進めたいと考えていたのだと思います。

ー設立にあたり、地域の方の反応はいかがでしたか。

基本的に廃校の利活用は、近隣住民に反対されます。家族3世代が同校の出身など学校は地域の中心となる場所ですから、出身者ではない我々が活用すればよそ者に取られたという気持ちにもなります。でも、自分たちでもどうにもできないというのが現実だと思います。

実際に水族館のオープン後は、正面切って反対を提示してきた方からは理解をいただきましたが、陰で良くないと思っている方の中には道路の渋滞が起こるとすぐに通報するなど、相変わらず手厳しい対応をする方もいます。でも、私自身はそうした方達がいること自体を悪いことだとは思っていません。田舎はそういったしがらみが多く、新規参入や開発が進まない分、自然がたくさん残され、ウミガメが産卵しやすい環境が保持されていると我々は考えています。何でもかんでも都会の感覚で進めればそれは二番煎じになるだけで、頑固で面倒な方達が田舎を守ってきたのかなという印象があります。

かかる改修費、既存の施設に合わせた展示企画…異例続きの廃校水族館の設立

ー廃校活用にあたり、困難だったことや大変だったことは何ですか。

水族館は非常にお金がかかる施設ですし、廃校という既存の施設ということでスペースや耐荷重にも制限や条件はありました。お金に関しては室戸市が予算を見つけ、総額約5億5,000万円かかりました。水族館にしなくても、使える状態にするまで3億5,000万円の見積もりでした。それでも他の水族館は億単位で2桁の費用がかかるので、館の中では予算規模は圧倒的に少ないものの、廃校を放置するのは本当に良くないことだと思いました。

また、場所が僻地なので人を集めるのが大変で、そもそも集客施設を作りにくい環境なんです。ですが、国道がそばを走っているので、通る行楽客の何割かは立ち寄ってくれるだろうという期待はありましたね。

ー逆に、廃校を活用するからこそのメリットなどはありましたか。

学校関係者がよく利用されるということは、一つの特長ではあります。小中校の修学旅行にも来てくれますし、これだけ学校利用の多い廃校も全国的に珍しいと思います。それから、通常の水族館は近隣の人口などを考慮しながら集客を予測して設立されるので、当館の場合、集客的には通常なら作ってはいけない場所に作られているんですね。ですが、目の前に海があり、漁港があるこの場所だからこそ、逆に都市部の水族館が苦労する魚や海水の調達にはあまり苦労はありません。

プールにウミガメ、跳び箱の水槽。廃校を活かしたユニークな展示が魅力

ー館のコンセプトを教えてください。

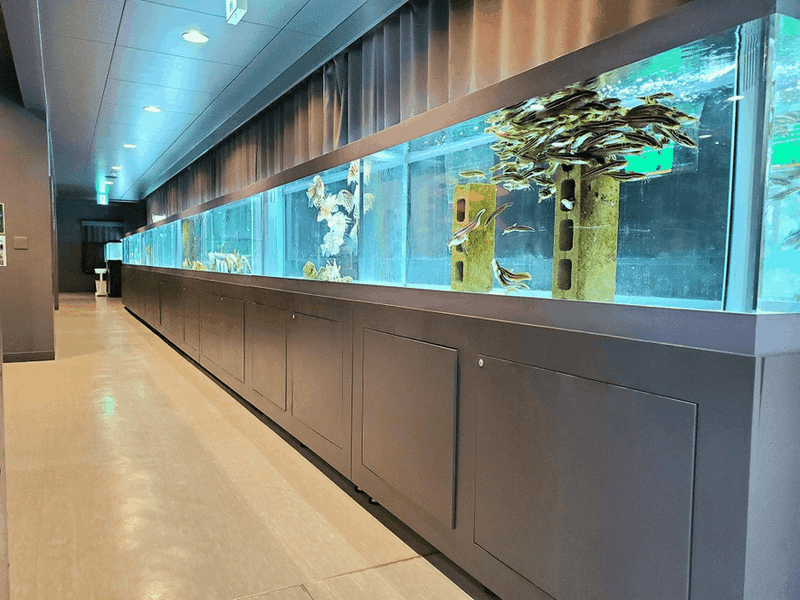

周辺に住む魚を展示する水族館です。通常、水族館を作る際は国内外から海の生き物を集め、展示するものを決めてから水槽の設定を行いますが、既存の建物にどのサイズの水槽が置けるかから始まっているので、スペースや置ける水槽に合わせて魚を選ぶという決め方なんですね。ただし、選ぶのは目の前の海で獲れる魚です。地元の漁師さんからもらったり、自分たちで獲ったりするので、外から買ってくる魚はいません。どこの水族館でも見られる熱帯魚をわざわざこんな僻地まで見に来る人もいないですから、どこでも見られる生物、たとえばクラゲやカワウソは展示しないようにしています。

ーもともとある設備をどのように活かして展示を行っているのでしょうか。

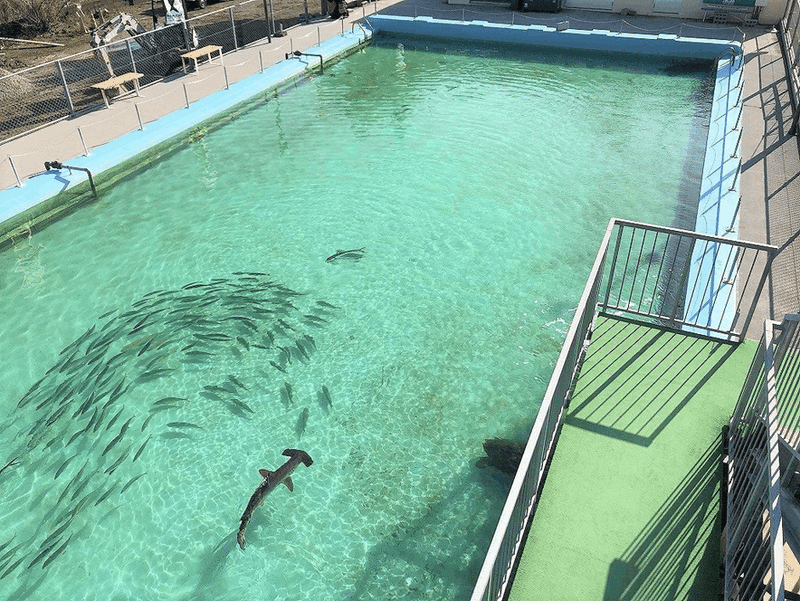

プールにウミガメを泳がせたり、手洗い場はタッチプールにしていますが、ちょうど子どもが鑑賞するには程良い高さなんですね。あとは跳び箱に水槽を入れたりもしています。跳び箱は非常に頑丈な造りをしているので、水槽に重たいものを載せても大丈夫

なんですね。あとは、理科室の机に必ずついているシンクも水槽として使って展示を行っています。

ー現在、来館者数はどれくらいですか。

時期によって差はありますが、平均すると月に約1万人の来客数があります。一般のお客さまの他にも、県外から議員視察に来られたり、全国の大学や専門学校から学生さんたちが研修にやってきます。全国から来ていただいているので、知名度はあるのだろうなと感じています。

ー館の見所を教えてください。

現在、50種類ほどの生き物を展示していますが、中でもおすすめなのは、ボラです。多分、ボラは汚い川や海にいるイメージがあるかと思いますが、実はよく見るととてもきれいだし、刺身でもいけるくらい美味しいんですよ。先日も来館いただいた団体客の方が、ボラの水槽を見て感動していました。みなさんは知らないだけなんです。

身近な生き物の深みと日本の教育文化を学べる唯一無二の水族館が目指すのは、“コンビニのような水族館”

ー若月さんが面白いと感じる生き物の生態はありますか。

何でも面白いですが、僕の専門であるウミガメの話をしましょう。ウミガメは卵の温度で雄雌が決まりますし、海中で甲羅の中に収まれば息が続かないので頭や手足は引っ込みません。ウミガメはスマートに進化して甲羅が小さい現在のような姿になったんです。では、産卵期に100個以上の卵をどこに収納しているのでしょう。多くの卵を収納するスペースがないので、絶食をして胃袋や腸をぺちゃんこにしてスペースを作り出すんです。だから、ウミガメのお母さんは餓死寸前で、命がけで産卵をしに浜辺に上がってくるんです。ハードなので翌年は産卵せず、一年空けてからまた戻ってくるんですね。でも、再び浜辺に戻ってこられるのはわずか約2~3割。残りの約7~8割は死んでいると考えられています。

ーそういった解説も館では行っているんですか。

ご希望の団体には行っていますね。よく解説は不要というツアーがありますが、旅行会社が地方の面白さをわかっていないように思います。駆け足でスポットをまわって、見ることではなく、行くこと自体が目的になってしまっている。正しい旅の仕方は、行って宿題をもらってくるからまた行かなきゃという気になる。そういうものでしょう。子どもと外国人は滞在時間が長いのですが、親子連れでも親が一番見ていない。水槽の中の生き物はずっと同じ動きはしていないですから、子どもはずっと見ていられるんですよね。

ーでは、こちらの館では生き物をしっかり見る体験をしてほしいと…。

それもありますし、当館では日本の教育文化について学べると思います。漁師町で目の前が海なのに、なぜプールがあるのか。一説では戦後、子ども達が海や川で溺れてたくさん亡くなったことや、食糧難で食料を調達するために海や川に入ったことから、当時の大人は「海や川へ行くな」とせず、子ども達にちゃんと泳ぎ方を教えようと生まれた誇るべき文化なのかも知れません。海外では一般的に学校にプール設備がないので、日本独特の文化だと思います。当館の英語の表記でも、水族館としえはプールをtankと表記するところを、水泳を習うための場所とわかるように敢えてswimming pool aquariumとしました。その他、家庭科室が無い国もありますから、校舎全体が海外の方に日本の教育文化を披露する場にもできると思います。

ーむろと廃校水族館の今後の展望を教えてください。

常に自分の身の丈に合った水族館を目指しています。当館の入館料は大人600円、小中学生300円です。水族館は料金が高いイメージがありますが、うちは安い分、コンビニに行くような感じで来てもらえる水族館になれたらと思っています。展示の他にお正月にベランダを解放して初日の出を見たり、イカ墨で書初めをするイベントなど、自分たちが楽しいと思えることを行っています。今日は海が荒れて泳げないから代わりに行く、みなさんにとってそんな場所でありたいと思います。

ー最後に、海と隣り合わせで生きている若月さんの「海のそなえ」を教えてもらいました!

心掛けているのは、大いに海へ行って泳ぐのはあきらめるという判断ですね。実は溺れるというのは、泳げる人に起こるんですよ。泳げない人はそもそも泳がないですから。以前沖縄の小さな島にいた頃、数名の観光客の心臓マッサージをしたことがありますが、彼らは海が荒れていても、「膝までなら入っていいですか」となぜか我々に許可を求めてくるんです。でもそういう人ほど、膝どころか頭が濡れている。だからもう、膝までとかではなく、荒れている時は一切海に近づかないことが大事だと思います。

それから、「海や川へ行くな」と子ども達をフィールドから遠ざけてしまうと、彼らは海や川の本当の怖さがわからないと思うんですよね。僕が子どもの頃は、夏休みが終わると誰かが川で溺れて亡くなったからと黙祷がありました。事故が起きたあの場所は危ないと、子ども心にもすごくドキドキしましたし、そういう想いがないと海や川で起きるリスクに対して現実味がなくなってしまうんですよね。海から人を救助する際も、たとえ研修で学んでいても実際に対応する時になると震えて何もできない。そんな人達が現場ではたくさん生まれてきています。地方だとみんなリスクを知っている分、よく動きます。もう少しみなさん、地方の田舎に行って海や川で遊んで、様々な経験をしたほうが良い気がします。

***

取材では、ご紹介したお話の他にも、室戸にあった面白い制度「浜弁当」の話も教えていただきました。浜弁当は、クーラーのない時代に涼しい浜辺でご飯を食べさせ、大人の監視の下、海で遊ばせ、帰宅後はお風呂に入ってぐっすり眠らせる制度だそうです。とても健全な制度ですし、今こそ復活するといい地域文化なのではと思いました。このように地域それぞれに根付いてきた文化というものがあります。地域の施設をうまく利活用することで、地域の生き物に対する学びを提供するだけではなく、地域に根付いてきた文化も伝えていく。今回の取材を通して、そんな新しい水族館の在り方を教えていただきました。

記事に出てきた気になる情報はこちら!

むろと廃校水族館

https://twitter.com/murosui_kochi