<UMA遺産 第15回>幻の妖怪「鵺(ぬえ)」伝説ゆかりの地~京都府京都市上京区・下京区エリア

UMA(未確認生物)出現が噂されるミステリアスなエリアを、UMAゆかりの聖地として、「UMA CREW PROJECT」が独断と偏見で選定、紹介する「シリーズUMA遺産」。第15回目は・・・・。

「鵺」

「鵺の鳴く夜は恐ろしい」―これは今を遡ること40年以上前、1981年(昭和56年)に公開された角川映画、横溝正史原作、名探偵金田一耕助を鹿賀丈史が演じた「悪霊島」のキャッチフレーズとして、今なお語り継がれている名ゼリフだ。

薄暗い夜だったか宵闇のシーンで、突然、奇妙な甲高い鳥の鳴き声のようなものが聞こえ、その不気味さに背筋が凍る思いをしたものだった。今でも、静かな夜に鳥などの鳴き声が聞こえると、このキャッチフレーズを思い出してしまう人も多いのではないだろうか。

そんな「鵺」が、今回のテーマとなる。

「鵺」は、鳴き声こそ鳥のようだが、立派な伝説の生物である。古くは奈良時代の「古事記」「万葉集」に記載があり、「夜泣く鳥」とされるが、ここでは不思議な生物として取り扱うこととする。「鵺」と表記するほか「鵼」「恠鳥」「夜鳥」「奴延鳥」など、いくつかの表記方法があるようだ。

そんな「鵺」は、諸説ある中、平安時代後期に出現したとされ、平安時代末期から鎌倉時代を描いた「平家物語」や「源平盛衰記」にも登場する。

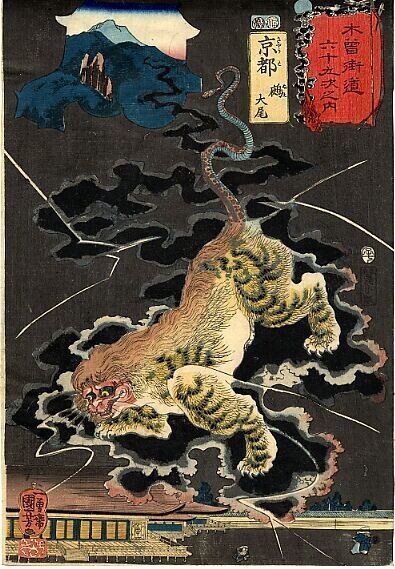

「京都 鵺 大尾」:「木曽街道六十九次」の内、

歌川国芳画、嘉永5年(1852年)10月

※Wikipediaより

「鵺の見た目も恐ろしい」

数ある化物や妖怪の姿形は、どれも奇妙で恐ろしくグロテスクなものばかりだが、この「鵺」は、その中でも特に怪奇なビジュアルを有する。「平家物語」では、顔は猿、胴は狸、手と足は虎、そして尾っぽが蛇となっている。一方、「源平盛衰記」では、背中が虎で、足が狸、尾っぽが狐となっている。つまり、動物の合体形なのだが、その組み合わせが妙な分、奇怪指数が高いと言えよう。

そして、その姿はやはり鳥をルーツとしているのだろう。鳴き声が鳥そのもののようだ。「ヒョウヒョウ」または、「フィーフィー」という不思議な鳴き声で、「平家物語」でも 「鵺」は、「不思議な声で鳴く得体の知れないもの」と表現されている。この不思議な鳴き声は、一説によるとツグミの仲間の「トラツグミ」の声とされている。

「トラツグミ」は、夜から明け方に、甲高く寂しげな声で鳴き、その鳴き声は笛のようにも聞こえ、薄暗いや山や林に木霊する。不気味で、うすら恐ろしく、どこか悲しげな憂いも持つ鳴き声であることも、恐ろしい存在のようにイメージづけされた理由かもしれない。

鳥山石燕『今昔画図続百鬼』より「鵺」

※Wikipediaより

鳴き声の不気味さから妖怪にされてしまった

「トラツグミ」 ※Wikipediaより

「平家物語」以前は、妖怪ではなく “どこか悲し気な鳴き声の鳥”だった!?

「鵺」のルーツは、鳥の「トラツグミ」とされ、「平家物語」で登場する前は、奈良時代に「ぬえ鳥」として万葉集に登場していた。

ひさかたの 天の川原に ぬえ鳥の うら泣きましつ すべなきまでに

訳:天の川原に心中泣いて居られた。何ともどうしようもないほどに。

(柿本人麻呂 万葉集 巻十 一九九七)

よしゑやし ただならずとも ぬえ鳥の うら泣き居りと 告げむ子もがも

訳:直接会えなくてもいいが、ひっそりと嘆いていることをあの人に伝えてくれる子がいてほしいなあ。

(柿本人麻呂 万葉集 巻十 ニ〇三一)

これらはご存じ、七夕伝説での織姫と彦星が、天の川を隔てて引き離されてしまった中、年に一度しか逢えないという悲しさが詠まれた作品となるが、「ぬえ鳥」は、このような悲しみに暮れることの枕言葉として使われている。

やはり、古の時代の人々も、「鵺」の鳴き声のどこか悲し気な雰囲気を、感じ取っていたのだろう。

「平家物語」で描かれた、妖怪としての「鵺」

平安時代に入り、「鵺」は、そのどこか悲しそうで、寂しげな鳴き声のために、人々にとって不吉な存在として「凶鳥」とされてしまい、皇族や貴族たちは「鵺」の鳴き声が聞こえる度に、災いが起きないよう祈祷したという。

平安時代末期、「平家物語」にも描かれた「鵺退治伝説」は起こる。

崇徳天皇から譲位を受けて、わずか3歳で即位した第76代の近衛天皇(在位中は鳥羽法皇が院政を行う)の時代、近衛天皇の住む御所となる清涼殿に、毎晩丑三つ時(午前2時頃)になると黒い雲と不気味な鳴き声が響き渡り、後に第78代天皇として即位する二条天皇がこれに恐怖していたという。

そして近衛天皇は病の身となってしまった。

高僧たちによる祈祷や、名医による薬も効果がなかった。そこでその昔、第73代となる堀河天皇の御代に、同様に天皇が苦しみ気絶した時、かの武将、源義家が紫宸殿の広縁に控え、天皇が苦しむ時間になると、弓の弦を3度引いて鳴らし、「先の陸奥国守源義家」と声高に口上すると、天皇の苦しみが和らぐことがあったという。

この前例に習って、源義家と同様に弓の達人として有名な源頼政に鵺退治が命じらた。源頼政は最も信頼できる家来の猪早太と共に、先祖の源頼光より受け継いだ弓を手にして鵺退治に出向いた。

天皇が苦しみ始めると、一群の黒雲が立ち込み御殿を覆った。頼政がその雲を見上げると、そこには確かに鵺の姿があった。頼政は矢を取り、「南無八幡大菩薩」と心の中で念じつつ、矢を放つと妖怪に命中し、矢が見事に命中した喚声「矢叫び」をあげた。猪早太が落下してきた鵺を取り押さえ、9回刀で刺してとどめを刺した。

その妖怪を火で照らすと、頭は猿・体は狸・尾は蛇・手足は虎の姿をした恐ろしい妖怪だったという。近衛天皇は、感謝の印として褒美に「獅子王」という御剣を頼政に与えた。時の太政大臣、藤原頼長が御剣を受け取り、源頼政に与えようと階段を半分ほど降りた時、雲間からホトトギスの鳴き声が二声三声響き渡った。

そして頼長が、

郭公名をも雲井にあぐるかな

訳:ほととぎすが空高く鳴いているように宮中で名を上げたことだ

(藤原頼長)

と詠んだ。

すると、頼政は膝をつき、月を眺めながら、

弓はり月のいるにまかせて

訳:月の入るままに射たにすぎません

(源頼政)

と、下の句を続けて詠み、剣を受け取り退出した。

人々は、源頼政は武芸だけでなく歌道にも長けていると感心したという。そして、京の都の人々は鵺の祟りを恐れて、退治された鵺の死骸を丸木舟に入れて鴨川に流した。

新形三十六怪撰:猪早太と鵺 月岡芳年画

※Wikipediaより

退治された「鵺」が落ちて来た場所、「二条公園」

京都の二条城の北側に位置する、京都市上京区「二条公園」は、源頼政に射られた「鵺」が落ちて来た場所とされ、頼政が「鵺」の血で汚れた矢を洗ったと伝えられる池、その名も「鵺池」がある。

また、その池跡を示す石碑は、1700年(元禄13)年に建てられた原碑が摩滅し、現在では北面の題額部に「鵺池碑」の3字が確認できるだけであることから、1936(昭和11)年に復元碑が、二条公園の北に隣接する鵺大明神社内に建てられた。そして、この神社の位置こそが「鵺」が落ちた場所だという言い伝えもあるそうだ。

鵺大明神の祠の他に、玉姫大明神・朝日大明神の祠もあり、三社が並んでいる。

鵺池碑 ※京都市歴史資料館より

源頼政が「鵺」退治成功を祈願した「神明神社」

弓の名手として名を馳せた武将、源頼政が「鵺」退治の命を受け、この神明神社に祈願をした後、見事に「鵺」を退治することができた。この退治に使われた弓矢の「やじり」二本が、本神社の宝物として伝承されており、現在も祭礼の時に飾られる。神明神社が厄除け・火除けの神と言われる所以でもある。

神明神社 ※Wikipediaより

さて、お届けしてきた「鵺」いかがだっただろう…

古事記、万葉集の時代から悲しく寂しげな鳴き声で泣く鳥「ぬえ鳥」は、平安時代後期には、その鳴き声が不気味なものとして捉えられ、災いをもたらすものとして退治されるハメに…

その背景には、夜の深い闇の中に響き渡る、不気味な鳴き声と共に存在した「何か」がいたからこそ、【得体の知れないもの】として連想がなされた気がしてならない。

そう、その架空の存在こそが当時のUMAであり、その時代の人々はどこかで遭遇していたのではないかと感じる。古への想像を膨らませつつ、「二条公園」/「鵺大明神社」と「神明神社」のある、この「京都市上京区・下京区」をUMA遺産として認定したい。

京都を訪れた際には、是非ともパワースポットである「鵺大明神社」、「神明神社」も訪問し、「鵺退治」伝説を思い起こし、災いを自ら退治できるよう、お祈りされてみてはいかがだろうか?

◆二条公園、鵺大明神社、鵺池

住所:京都市上京区主税町910-40

JR嵯峨野線、京都市営地下鉄東西線「二条」駅下車 徒歩約13分

◆神明神社

住所:京都府京都市下京区綾小路通高倉西入ル神明町

京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅下車 徒歩約8分

阪急電鉄京都線「烏丸」駅下車 徒歩約9分

UMA CREW【スマホアプリにトークルーム開設!】

LINEスタンプ販売中!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?