浄化されていく京都の街で——これからの「観光客」のための試論

(約7,000字)

この記事は自由に価格を付けられます。

https://paypal.me/ukiyojingu/1000JPY

はじめに

23時。スポーツウェアに着替え、自室を出る。およそ1年前に市内に住み始めて以降、京都御所をランニングで一周することが私の日課だ。外出自粛要請が出ては消えてを繰り返すこの時代、深夜の京都はどこか静かである。23時といえば、市内を漏れなく走る京都市営バスの各種が最終便となって出発していく時間だ。今出川通りを東向きに走る私の隣を追い越していくのは、今日の最終便である錦林車庫行き203系統だった。最終便を表す赤いランプをともしたバスが、私を後ろから追い越していった。

京都の学生として生活を続けてきた私にとって、京都市バスは最も慣れ親しんだ移動手段だ。通学定期券を持っていた私は、3か月で26,000円という高額な定期代の元を取るため、積極的にバスを使用していた。バス車内後ろ側の狭い椅子から、連続する赤信号や、行き先や運賃を確認する観光客と修学旅行生をよく見かけていた。今、京都にはどちらもおらず、ある意味で平穏であり、ある意味で不穏だ。日本にいながら毎日のように中国語や韓国語、あるいは聞きなれない方言が聞こえていた日常の方が、京都市内では普通だった。それがなくなった今こそ、むしろ異常なのかもしれない。

とはいえ、私は大阪出身であり、1年前に京都に引っ越すまでは毎日のように府境を超えて京都にやってきていた。そんな私は、ある意味では観光客側だったのかもしれない。だがそれでも、ここ数年の京都の劇的な変化はリアルタイムで見てきた。そうした自分の感覚は京都市内に部屋を構えたことでより確信的になっている。誰一人疑うことはないだろう「観光都市」であったはずの古都・京都。そんな光景は気づけば過去のものになっているのかもしれないのならば、観光客なき観光都市のこれからについて、考える必要があるのではないだろうか。そうした問題意識をもとに、本稿では「観光客」という点に焦点を絞ってその先を考えてみたい。それにあたって、私が昨年に美術館で見かけたアーティストの下道基行氏の作品群、および彼の姿勢の変化を一つの補助線にして、思考を巡らせてみたく思う。

観光客が提供する歪みについて

世界有数の観光地である京都は、その性質ゆえに観光客向けの設備がたくさんある。国内外を問わずすべての観光客にとって玄関である四代目の京都駅はまさに「門」として設計され、その壮大なスケールをもって観光客を迎え入れる[1]。分断された烏丸通の七条口側にある京都市営バスターミナルではもはや当然のように四か国語で案内がされ、各国言語を話すアテンダントが対応に走っている。こうした観光客のなかに、眠そうな大学生や、買い物に向かう地元市民がまぎれて、京都駅から観光地に向かう急行バスがかつては出発していた。急行バスは観光客向けのバスとして運行されていたが、観光目的でもない私にとっても便利な存在だった。私は実際、最寄りの大学までのショートカットとして、まれに利用していた身だ。急行バスがまだ走っていた2019年ごろ、私は大学の最寄りのバス停から2つ離れたバス停まで歩き、そこから急行バスに乗っていた。4月の緊急事態宣言以降、急行バスは全便で運休されたままであり、私はショートカット経路を失ったままである。

観光客向けの急行バスは、京都市内を効率的に見て回れる方法を彼らに提示しているだろう。だが一方で、地元民の日常生活において必須なバス停のほとんどを通過してしまう。まるで、そこにあった地元民の生活に覆い被せ、見えなくするように。とはいえ、決して聖地でもない京都には間違いなく地元民の生活があるのは、当然のことだ。急行バスはそうした日常生活を覆い隠し、ある意味での観光地にあってはならないとされるよう「歪み」をなかったことにしてしまっている。だが、実際に私が京都で暮らしているように、「歪み」は間違いなく存在している。それは例えば、深夜の今出川通り上でゴミ出しの指定時間を遵守しない人が家庭ゴミを通りの適当な場所に出し、そのまわりにゴキブリがウヨウヨと蠢いている光景だろう。こうした「歪み」は、観光客向けにカスタマイズされた急行バスの綺麗な窓からは決して見えない、地元民にのみ理解できるものなのだろうか。

観光客向けに作られた京都は常にそれらのために変わり、そしてそれに連動する形で、地元民も変わりつづけた。それはまさに、急行バスに乗って最寄りのバス停から2つ離れたバス停に降車する必要に私が駆られたような、些細な変化だ。ある意味で、観光客こそが私たち地元民の生活を構成していると考えるべきなのかもしれない。批評家・哲学者の東浩紀は観光地における歪みを矯正し、地元に新しいものを提供する可能性を内包する存在として、観光客に注目している[2]。そうした「新しいもの」たちは、例えば私の身体が2つ離れたバス停に連れていかれることで発見できる通路や、修学旅行生に道案内をするかたわらで耳にする、京都という都市に対する彼らの視線だろう。「地元民」は「観光客」によって常に改造手術を受け続けている。だがしかし、私たち「地元民」は「観光客」が連れてくる偶発的な「新しさ」によってこそ、変化していく可能性を維持できる。こうした存在こそ、「観光客」のもつ潜在的な能力だろう。私も「観光客」という言葉に注意を向けなければ、今日たまたま気になった家庭ごみに群がるゴキブリに意味を感じること——「歪み」を意識することも、もしかしたらなかったかもしれない。

「古都」として、綺麗に整備される京都。「歪み」=「地元民」はそのヴェールに覆われ、常に見えてこなかった。それに対し、「観光客」はときにヴェールに覆われたものに気付かない一方で、まれにヴェールをはがし、隠され「歪み」をあらわにする。かくした変化は「地元民」と「観光客」という二項対立を超えて、相互に生成変化を促していくだろう。しかしながら、「観光客」はこの1年で著しく見なくなり、ある意味で「死滅」してしまった。観光地はこれまでの形を維持することすら困難になりつつある状況にあることは、もはや説明するまでもない状況かもしれない。そんななか、私たちのに必要な「歪み」の発見=相互で発生する変化の可能性をめぐっ、どのような思考が必要なのだろう。次節ではアーティスト下道基行における作品を通し、その変化を探ってみたい。

「観光」と「地元」——下道基行氏の作品より

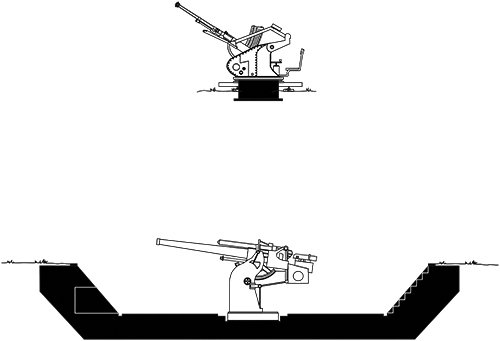

私が下道基行氏の作品を初めて見たのは、2021年に東京都現代美術館に「観光客」として訪れたときだった[3][4]。1978年に生まれの彼は東京郊外の団地の片隅で出会った戦争遺物から、自身のつながるアーティスト活動を始めている。2001年から2005年にかけて行われた《戦争のかたち》は、彼がカメラを手に数々の戦争遺構を撮影したシリーズ作品であり、アーティスト活動のきっかけとなった戦争遺物との出会いがそのまま反映されている[5]。彼は日本全国に残される旧軍事施設遺跡を写真として撮影することで、それがある場所では公園の一部となり、また別の場所では改築を繰り返しながら、地元民の住居として機能していることを示した。そうした遺構たちの撮影より、敗戦から60年経過した日本にで忘れられた、あるいは忘れようとされてきたものたちが再度、取り上げられていく。こうした試みは2004年から開始される《Re-Fort Project》にも、反映されている[6]。Fort=要塞砲台をRe(novate)=再利用するという意味が込められた本プロジェクトは、美術家や建築家などと協働しながら、かつての存在意味を失いつつある戦争遺構に実際に触れ、体験する試みとしてなされた。

これらの活動には、戦後という時間の経過によってもはや失われつつある過去の再確認、そして身の回りに実は存在しているはずの「歪み」の再確認、という意味が強く込められているだろう。かつて日本の植民地下で建てられた鳥居を撮影した《torii》(2006)では、国外における戦争遺構が求めることで、国外にある国内という「歪み」が表象された[7]。のちに実施されたプロジェクトである《14歳と世界と境》(2013)では、国内外の様々な地域に住む14歳の子どもたちに「身のまわりの境界線を探す」という特別授業を行うことで、子どもたちにとっての「境界」=自分がいる世界の向こう側という意味での「歪なもの」に注目が当てられた[8]。子どもたちが書いた「境界線」に関する文章は新聞記事として掲載され、そして書かれた記事たちはスクラップブックにまとめ上げられながら、「名前」「日付」「場所」を記入して次の人に本を手渡しするというルールとともに、文章たちはさまざまな日常生活を営み人々のなかで自由に「観光」を続けている。こうした下道基行の活動は、あえて言えば「歪なもの」を提供しうる「観光客」のようだ。《戦争のかたち》《torii》の二作品において、各国を自ら訪れ写真を撮影する下道はまさしく「観光客」であり、《14歳と世界と境》においても、彼自身が「観光客」のように各地を巡るだけでなく、作られたスクラップブックも、見知らぬ土地に新しさを供給する「観光客」として機能している。

一方、こうした彼の方向性は2010年代にかけ、次第に変化している。富山での展示に向けて作成された《新しい石器》(2015)において、彼はそれ自体に全く意味のない石に注目し、作成した写真集に浜辺の石ころを挟み込んで販売するという実践を行った[9]。そこには、これまでの作品において見られたような「観光客」的要素ではなく、あくまでその地で拾った「石」が挟まれた。2019年に開設した《瀬戸内「 」資料館》(2019-)では、彼はそれまでの各地域に訪問して撮影を行うという実践から異なった、地元に寄り添った活動も始めている[10]。生まれ故郷に設置されたこのスペースは、瀬戸内の島々を対象にフィールドワークを行うことで、すでにこの地域を記録してきた写真家やその他の人々に光を当てる。そうすることで、残された写真や記録より収蔵庫を作成することが、スペースの目標だ。最初に開催された《瀬戸内「緑川洋一」資料館》では、瀬戸内の風景と岡山の光景を保存し続けた写真家である緑川洋一に注目するという、いたってパーソナルかつ「地元」に焦点を当てた展示だろう。

国内外で「観光客」をしてきた下道基行は2019年に足を止め、瀬戸内という土地の「地元民」となったのだろうか。この変化は、彼によって次のように語られる。

2011年の東日本大震災の後、大学に入ってから住み続けた東京を離れた。

震災以前に作成していた「戦争のかたち」「Re-Font Project」「torii」シリーズは、普通の日常を撮影しながらも風景の背後に存在する“見えない近代”を掘り起こそうとしていた。ただ、震災や原発事故によって、近代から変わらない“歪み”が誰の目にも見える形で露出した。それから、制作の興味は別の方向へとズレたように思う。

2011年以降に始めた「新しい石器」「bridge」「ははのふた」などシリーズ作品は、歴史的な過去ではなく薄っぺらな日常を扱っているが、興味の時間軸は“人の中に眠る原始”へとシフトしている。この作品集がまとまる2021年は、その震災から10年となる。加えて新型コロナウイルスの世界的な流行もある。僕の興味は、変化の真っ只中なのだ[11]。

彼の変化は、私たちに大きな示唆を提供していないだろうか。東日本大震災によって露出した「歪み」は、それまであった世界を明らかに変えてきたという主張は、当時様々な形で噴出していた。哲学者の千葉雅也は2010年代の大きな変化に際し、それまで無視してきたような「心の闇」が震災によって噴出してきたことを、精神科医の松本卓也との対談で話している[12]。表現は異なるものの、ここでの「歪み」と「闇」はそう違わないものでないだろうか。そうした変化は作品にも範囲され、《新しい石器》における着眼点の変化や、《瀬戸内「 」資料館》における新しい挑戦がその姿勢を映しているようにも見える。浜辺の石ころや地元の写真は、下道が言う様にまさしく「薄っぺらな日常」であるのかもしれない。しかしながら、かつて「観光客」として世界を渡り歩いた彼が「地元民」と変化したこの過程は、「地元民」が「地元民」でありながらも「観光客」にもなり得るという、新しい可能性さえも提供しているだろう。

おわりに

2022年、東京オリンピックもとうとう過去になり、京都に住まう私にとっては当時の期待に反して完全に「所詮は画面の向こうでの出来事」にしか過ぎないものとなってしまった。オリンピック開催に伴い世界中から多くの選手たちが東京に来たなか、彼らには観光する猶予も与えられず、緊急事態宣言の出る東京都内では無観客なまま、競技は粛々を行われていた光景だけが印象的だ。それからすでに半年、変異株といわれるものの登場とは裏腹に、京都市内を走る路線バスには徐々に人が増加している印象を強く持っている。ワクチン接種に伴い、次第に感染症に伴う世界的な騒動も次第に終息に向かいつつあるという話もよく耳にしてきた。これから先、京都という観光地にも次第に以前のような観光客が到来し、「歪み」と「新しさ」を提供するのだろうか。

第二次予防接種から数か月のち、第三次予防接種の話もしきりに耳にするようになった。彼らは接種によって身体的に潔白な存在となる――ウイルスという穢れを「浄化」すると同時に、「観光客」であるための権利をも獲得している。そんな「浄化」された人々が行き交うなか、この都市は果たして以前の「歪み」を露出させられるのだろうか。ランニングする私の隣を駆け抜ける市バスは、不可逆的な何かの変化を前にしても、いつもと同じように走り続けてくれるだろうか。今出川通りにゴキブリを見かけないような京都は、果たして京都なのだろうか。

そうした思いを抱きながら時計を見ると、気づけば23時を過ぎていた。私はいつも通りのランニングウェアに着替え、京都の夜をかけていく。

[1] https://www.kyoto-station-building.co.jp/about/ (最終閲覧日:2022年2月6日)

[2] 東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』ゲンロン,2016年.

[3] 東京都現代美術館で開催された「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」である。美術館ウェブサイトに展示に関する詳細が記載されている。https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/TCAA_2019_2021/

(最終閲覧日:2022年2月6日)

[4] 以下、写真は下道基行氏のウェブサイトを参照させていただいている。http://m-shitamichi.com/ (最終閲覧日:2022年2月6日)

[5] http://m-shitamichi.com/bunkers-1.php/ (最終閲覧日:2022年2月6日)

[6] http://m-shitamichi.com/refort1pho (最終閲覧日:2022年2月6日)

[7] http://m-shitamichi.com/torii (最終閲覧日:2022年2月6日)

[8] http://m-shitamichi.com/14sai (最終閲覧日:2022年2月6日)

[9] http://m-shitamichi.com/newstone (最終閲覧日:2022年2月6日)

[10] http://m-shitamichi.com/setouchi (最終閲覧日:2022年2月6日)

[11] 東京都現代美術館モノグラフ『下道基行 Shitamiti Motoyuki』東京都現代美術館編,2021年,127頁.

[12] 千葉雅也・松本卓也「ポスト精神分析的人間へ——メンタルヘルス時代の〈生活〉」〔『atプラス』30号(太田出版、2016年)所収〕.なお、ゼロ年代から2010年代にかけての変化に関して、筆者が以前に「LOCUST+」に投稿した以下の記事も参照。LOCUSTレコメンド ②ukiyojingu「少年少女は前を向いたのか――10年目のカゲロウプロジェクトと「繋がり」の思想」|LOCUST(ロカスト) https://note.com/locust/n/n0510aa00b100 (最終閲覧日:2022年2月6日)

※本稿は非売品の東京都現代美術館モノグラフ『下道基行 Shitamiti Motoyuki』をいただいたことを機に書かせていただきました。アーティストの下道基行さん、貴重なモノグラフを分けてくださり、ありがとうございました。

※本稿はnote創作大賞2022に参加しております。よければいいねなどで応援していただけると幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?