三代歌川豊国「東海道五十三次之内 水口 長右衛門」ー①絵の具の分析結果報告

はじめに

三代歌川豊国(歌川国貞)の「東海道五十三次之内 水口 長右衛門」(1852年刊)の絵の具分析が終わりましたので、詳細を報告します

今回の分析は株式会社堀場テクノサービスさんに依頼をしました

HP→https://www.horiba.com/jp/horiba-techno-service/home/

大変協力的に取り組んで頂きました

この場を借りてお礼申し上げます

浮世絵の絵の具の分析方法は1990年代以降、着実に発展を遂げていますが、それらが浮世絵の復刻において活かされる機会は、例外的に少ないものでした (昔からの復刻の業界では復元の概念は希薄なので、これは仕方のないことです、また業界の体質的なものもあります)

自分自身、絵の具の分析調査を行うことは今回が初めてのことです

自分が目指しているものは伝統的な浮世絵の復刻では無く復元であるため、絵の具の分析調査及び解明の必要性は以前から認識していましたが、今回実際に分析を行ってみて、こういった分析手法が浮世絵を復元する上で、如何に役に立つか、その有効性を強く実感しました

江戸時代の浮世絵の、絵の具の使用に関しての、詳細な情報が紹介される機会は少なく、この度、当ブログで調査報告ができる事を嬉しく思っています

今回の分析調査対象は一点のみと少ないため、今回の調査結果をもって往時の絵の具の使用に関して、「新発見」と言えるものはありませんが、今後調査を継続する中で、新たな解明と発見をもたらせられることには希望を持っています

この活動が今後、広く浮世絵研究の分野において、又皆様が江戸時代の浮世絵を知る上で、何らかの寄与があれば幸いです

分析方法について

浮世絵の絵の具を分析する際、近年研究開発が進み主流となっているのは、非破壊的な分析方法です これは測定する着色部分に「光」を照射し、その応答反応を計測し解析することで試料を判定するというやり方です (これに対し、例えば測定する箇所に薬品をかけて、その反応をもって判定するといった手法は、「破壊的」な分析方法になります)

この「光」には可視光線だけではなく、用途によって紫外線、赤外線、X線といったものも使われます

今回の絵の具分析に用いられたのは、①「エネルギー分散型蛍光X線分析法」②「ラマン分光法」、「フーリエ変換赤外分光法」、という測定法です

①エネルギー分散型蛍光X線分析法

オリジナルの浮世絵の絵の具は「顔料」系と「染料」系があり、顔料の判定にはこの蛍光X線分光器が使われました

顔料はそれぞれ固有の主成分元素を持っており、X線が照射されるとその主成分元素に由来する固有のエネルギーを放出します

この時放出するエネルギーを蛍光X線といい、これを計測することによって、その顔料の主成分元素を解析・特定することが出来ます 例えば、測定した部分から「鉛」成分が検出された場合、その部分が白色系統であれば鉛白、赤色系であれば鉛丹と判定出来ます

②「ラマン分光法」、「フーリエ変換赤外分光法」

レーザー光を試料に照射し、発生する散乱(ラマン散乱)光を観測する手法をラマン分光法といいます ラマン散乱光のデータからは、元素の結合に関する情報が得れ、分子構造が分かるので、そこから絵の具の判定を行います (但しラマン装置は測定時に色材試料にダメージを与える可能性がゼロではありません)

前述の蛍光X線分析法は顔料を分析対象としているのに対し(染料は不可)、ラマン分光分析法では染料も分析することが出来ます(ラマン分光分析法は顔料の分析も可能ですが、今回は複合的に機器を使用した方が良いという先方の判断に従いました)

これら分光分析に関しては、残念ながら分析の現場には立ち会えず、作業の様子も撮影していません

装置については下記を参照下さい

・顕微レーザーラマン分光装置https://www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/raman-spectroscopy/details/labram-hr-evolution-17309/

・ラマン顕微鏡https://www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/raman-spectroscopy/details/xplora-tm-plus-124/

・フーリエ変換赤外分光装置

Bruker社製顕微FTIR LUMOS

分析結果

右上から時計回りに説明します

1ーベロ藍+鉛白+墨+米粉

鉛白の使用は、肉眼だけでは判別出来ないところでした

鉛白は経年と共に黒変化します 原画が摺られた当初の色を再現する際は、経年による変化を差し引く必要がありますが、この箇所の場合、墨も使われているので当初からある程度黒味があったということになります

そのため自分が絵の具を作る際、墨を加えてどれだけ黒くするか(原画から黒味をどこまで差し引くか)の判断は、一層微妙で難しいものとなります

原画に摺られた絵の具の混色比率を解析出来るような技術が、今後開発されたらいいだろうなとか思います

2−ベンガラ+墨+紅+ニカワ

紅の絵の具は経年と共に褐色化しますが、本分析からはベンガラと墨が検出されたので、当初から多少褐色味を持って摺られた事が分かりました

3−ウコン+ニカワ

普通ニカワは着色乾燥後の、絵の具の剥離や分離を防ぐ為の定着剤として絵の具に混入されます(又顔料を水に溶くにあたっての分散剤としても作用します)、よって粒子の荒い絵の具(顔料)程その必要性は増しますが、基本的にはウコンは染料であり紙への浸透性及び定着性が高いため、ニカワを混入する使用上の必要性は無いと思われます、が本分析からはニカワが比較的明瞭に検出されました

往時の本藍の絵の具は藍棒や藍蝋といい、色素をニカワや澱粉糊で固めて、成型された状態で市場に流通していたと言われており、本分析からはウコンもニカワで固めて成型したものが、絵の具として当時存在していた可能性が推察されました

ただし、T. TOKUNO「JAPANESE WOOD-CUTTING

AND WOOD-CUT PRINTING」1894 には摺師の絵の具として「Turmeric, "wakon-ko"」の記述があり、少なくとも19世紀末の明治時代には「ウコン粉」という粉末状のものが存在していたことが伺えます

4−ベロ藍+石黄+米粉

江戸時代の浮世絵の緑色は青と黄色絵の具の混色で出されますが、今作の刊行された年代頃においては、ベロ藍と石黄の組み合わせが一般化していたと見受けられます

緑色における、青と黄色絵の具の種類の組み合わせやその変遷も、今後解明したいテーマです

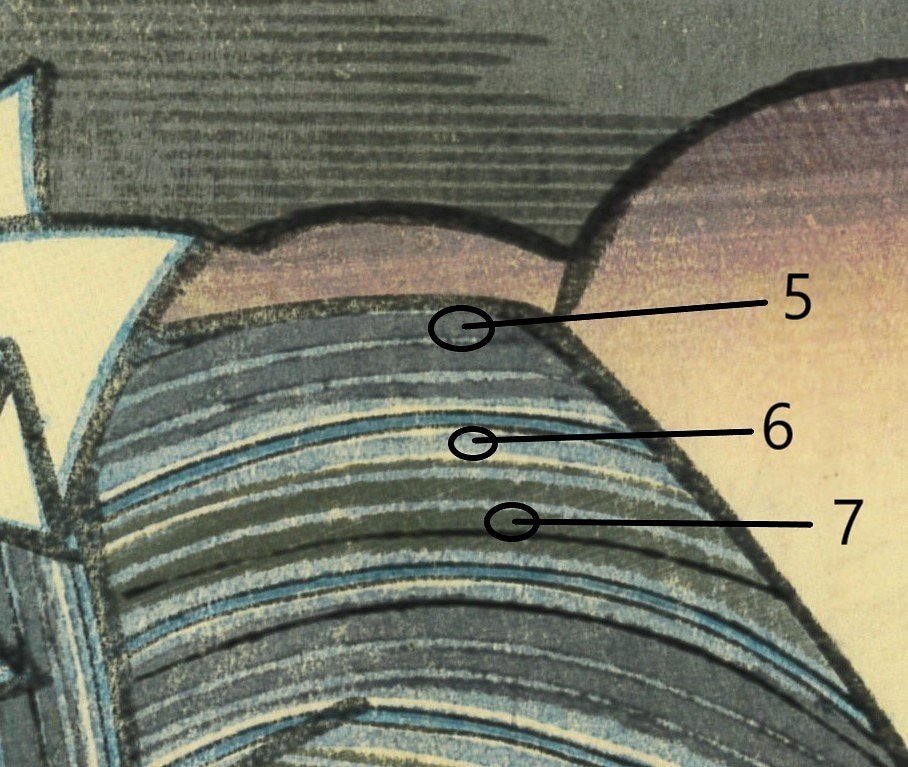

5−ベロ藍+鉛白+硫酸鉛

この硫酸鉛の検出は特に留意する点です

歴史上、オリジナルの浮世絵の絵の具としては、硫酸鉛が使われていたとはされていませんが、正倉院宝物においては白絵の具としての使用が確認されています

参考資料

また一方で硫酸鉛は鉛白の経年による自然生成物の可能性もあります(↓5ページ目最下行)

今回の調査で江戸時代の浮世絵の白絵の具として硫酸鉛の存在が浮上しましたが、これはあくまで特殊な例外の一つに過ぎない可能性は高く、今後検証を進めて行きたいところです

6−ベロ藍+鉛白

17はベロ藍と米粉が使用されていますが、その箇所と比較するとこちらの9の色は黒味があります 鉛白は経年と共に、硫化鉛となり黒変化していく性質があるので、その影響と考えられます

この箇所の鉛白の使用は肉眼では判別不可なので、もし今回のような科学的分析をしていなければ、摺られた当初から少し黒味のある青色であったと推定し、少量の墨を混ぜて摺っていただろうと思います

7−ベロ藍+鉛白+石黄

石黄の主成分は硫黄とヒ素です

鉛白は経年により黒変化しますが、硫黄を含む絵の具と混色することで一層その変化は進みやすくなります

そのことを考慮すると、これから作り上げる完成品は、互いに隣り合う1や9の色と比べると、より明るくなる印象が強まると想定されます

↑この写真は着物の端の、模様が色ずれした箇所を示していますが、製法上この箇所は、5と同じ版木であり、同じ絵の具が使われているはずです、が色ずれしてはみ出た箇所は褐色味がかなり強いです、この褐色味は5と同じ版木上の、別の箇所でも確認出来ます

「鉛白ないし、鉛白+ベロ藍の絵の具は経年により褐色になることがあるのか?」、この疑問は今後の解明課題となりました

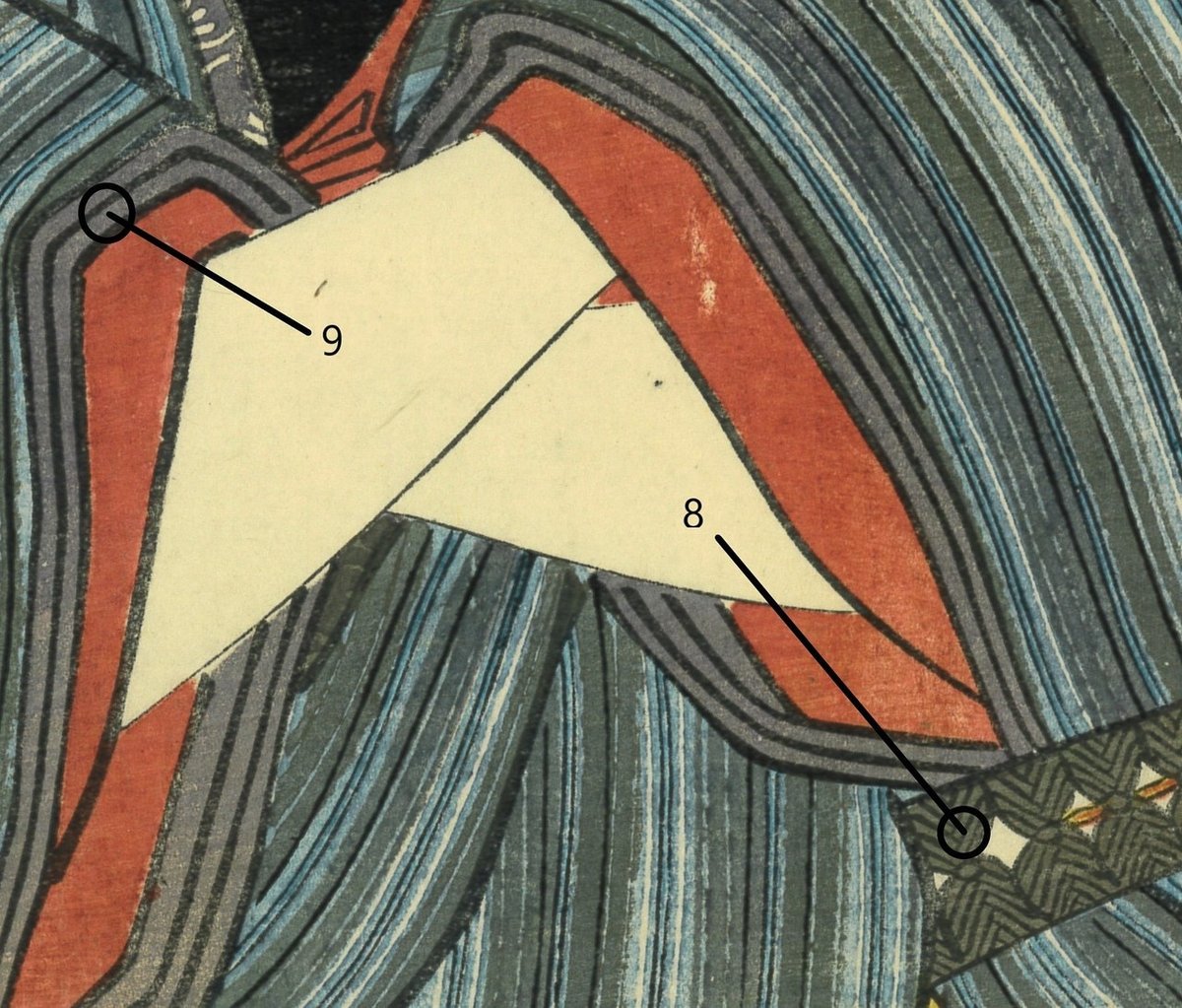

8−ベロ藍+石黄+米粉

4と同じ絵の具の組み合わせですが、こちらの方が黄色味と褐色味があります、黄色味に関しては石黄の分量の問題ですが、褐色味の方は最初の肉眼だけによる判別では、墨やベンガラの混入を予想してました、が実際には検出されず、要因がわかりません

江戸時代前期頃は、大半の石黄は中国や東南アジア諸国を中心に輸入に頼っていましたが(これらは基本的に天然石黄)、18世紀前半には会津で人工的な石黄の製造が開発されます

浮世絵においては1830年頃以降、その使用頻度が高まると言われているので、この頃にある程度安価に供給される市場体制が整ったと思われます

宇田川溶庵・訳「舎密開宗 巻十四 第二百四十ニ章」1837 には西洋式の石黄製法が記されており、そこには原料の硫黄とヒ素の配合量により赤~黄の色調が出せると記されています

その為今回の7における褐色味の由来は、当時の市場にあった石黄の種類として、赤系の石黄というものが存在し、それが使用されたのではないか、というのが一つ目の推察です

尚、石黄の経年変化に関して、自分はまだ確証的な事は知りません(但し4との比較から今回の褐色が経年によるものである可能性は低いと思います) 古い文献上には「耐久性貧しくして漸々と變色す、」といった記述や、「空気及湿気には作用を受くることなきも日光に曝せば褪色するの性あり、」といった記述が見られます

二つ目の推察は以下の理由による、紅混入の可能性です

9−紅もしくは米粉

今回分析を依頼した堀場さん側には、浮世絵は初めて扱う調査対象だったことがあり、今回の調査では判別し切れなかった部分というのがあります 紅、ウコン、青花紙、米粉の判別がそれです(これに関しては、キハダやズミなど他の染料の使用が原画にあったとしても、その判別は難しかったかもしれません)

この9の分析結果が、紅もしくは米粉となっているのはそのためです、また青花紙の使用は肉眼上、明らかに確認することが出来ます

以下13、14の結果に「もしくは」の語句があるのもそのためです

10−ベロ藍+石黄+米粉+ニカワ

この箇所は17と同版で摺られた青(ベロ藍+米粉)の上に摺られています、その為この箇所が摺られた版木に使用された絵の具は、石黄とニカワが主という可能性を、実際の色作りの際は念頭に置いて置く必要があります

石黄にニカワを入れるのは、石黄が比較的粒子の荒い粉末の顔料であることを考えると、有効性のあることですが、4,7,8,11といった箇所からは一方の石黄の使用はあってもニカワは検出されていません

現代の摺師の間では化学合成顔料が一般的なので、ニカワの使用は普通の事ですが、高鋭一「日本製品図説」1877 や石井研堂「錦絵の彫と摺」1929 といった、古い浮世絵の技法について書かれた文献を読む限り、ニカワの使用に関する記述は非常に限定的で、往時どれほど使われていたのか、その使用範囲・頻度において一種の疑問が生じます

今回実際にオリジナルの絵の具を分析してみて、その疑念は更に深まりました

今後、オリジナルの浮世絵における、ニカワの使用の規則性や要因(当時の摺師の任意という可能性も含め)の解明研究も進めていけたらと思います

11−ベロ藍+石黄+ウコンもしくは米粉

この年代頃の緑はベロ藍+石黄の組み合わせによるものが一般的と見受けられ、又必要性の点において、ウコンが色を出す為に意図して混入されたとは考えにくいです、が今後原画の分析点数を重ねていく中で、「ウコン」の混入がこの頃の緑の作り方に関して、新たな知見になる可能性はあるかもしれません

12−紅もしくは米粉

9同様今回の分析による特定は出来ませんでしたが、青花紙の使用は間違いないと思われます

13−鉛白+墨+本藍

1829年にベロ藍が江戸の浮世絵に使われ出してから、本藍の使用は非常に限られて行きます、又今回の箇所から肉眼ではその青味は確認できなかったので、分析後の本藍の検出結果は想定外でした

これは当時の摺師が意図的に本藍を使用したというよりも、当時の摺師の道具である刷毛や絵の具鉢の洗浄の問題で、前回の仕事の際の絵の具が、そういったものに残留していた、と考える方が正解かもしれません、又前述のように分析判定上の問題の可能性もあります

14−紅もしくは米粉

2や18といった赤にはベンガラが混入していますが、14には入っていません

赤色を出す際、紅にベンガラや朱や丹を混入するということは、文献資料上に確認出来ます、また今調査でも実際に確認することが出来ました、が14においては紅だけとなっています

これは、紅は当時高価な絵の具であり、その使用量を抑えるために、使用の際はベンガラや朱を混ぜていたが、14のような薄い色ではその必要性は無かったと考えられ、又あるいは当時の色の使い方や美意識として目元のぼかしは紅だけを使うという考えが存在していたとも考えられます

15ーベンガラ+ベロ藍+墨+石黄

この箇所の色の褐色味は、紅の経年変化によるものもあるだろうと、当初は推測していましたが、実際には紅は検出されず、摺られた当初から褐色だったことが分かりました

もし今回の分析が無ければ、紅とベンガラを混ぜて色を作り、退色前の色を狙ったつもりで、原画よりも赤味の強い色で仕上げていたと思います

またベロ藍、墨、石黄の使用も肉眼での判別はほぼ不可能でした、これらは色に与えてる影響が些細で、あくまでその色味は経年によるものと判断していたと思います

この目の部分の色などは、色の違いによって、絵の印象に与える影響が大きいと思われるので、絵の具の科学分析の有用性を、実感せずにはいられませんでした

16−墨+米粉+ニカワ

墨は「漬け墨」と「艶墨」の二種があり、前者は墨を水に漬け置き、墨を固めているニカワがふやけたところで、すり潰して作ります、後者は墨の欠片を煮て溶かしたものをすり潰して作ります (その他、「特に精巧優良の贅沢物を摺る時は、~上等墨を硯で磨りおろして使ふ」こともあったようです(石井研堂「錦絵の彫と摺」1929)、今の摺師でこれをやる人は100%いないと思いますが、立原位貫さんはやっていたと聞いたことがあります)

漬け墨を水に漬け置く期間は、前述の「錦絵の彫と摺」には「三四昼夜」とありますが、榊原芳野 編「文芸類纂 巻八」1878 には「五六月」とあります

(漬け置き期間に関係なく)漬け墨も艶墨も、ニカワは多かれ少かれ残留すると思われるので、今回の分析結果は想定内でした

又文献上は見られませんが、現代の摺師において、墨(墨汁、練墨等含む)の使用の際に、ニカワを混入するということは、かなり昔から一般常識的に行われてきたと思います

しかしながら、T. TOKUNO「JAPANESE WOOD-CUTTING

AND WOOD-CUT PRINTING」1894 には「漬け墨を使用の際は、ニカワ又は米粉糊を加える、どちらを加えるかは摺師の判断による」とあります、又これ以外に古い文献資料上で、「摺り使用の際、墨にニカワを加える」という記述は自分はまだ見たことがありません

往時の墨におけるニカワ添加の実態(ニカワの使用実態)には若干の疑問が残ります

17−ベロ藍+米粉

現在売られているベロ藍の色は昔より綺麗に改良されていると思われます(加えて種類自体の違いもあると思います)、その為自分が色を摺る時、経年劣化を取り除いて製作していることを考慮しても、仕上がりが明るく冴え過ぎたようなものになってしまわないか、今から少し心配しています、摺師のやり方であれば適当に他の絵の具を混ぜて、それっぽく目的らしき色に近づければいいのですか、出来るだけそれはしたくないなと思っています

18−ベンガラ+チタン+紅もしくは米粉

チタンの検出は全くの想定外でした

チタンを含む絵の具にチタンホワイトという白絵の具がありますが、20世紀に入ってから開発されたものです

今回検出されたものは、後年何らかの形で付着したものと考えられますが、その実相はわかりません

分析を終えて

往時の浮世絵の絵の具の使用の実態や性質は未だ解明されていない部分も多く、加えて浮世絵の色は経年の影響を受けやすいものであり、又往時の摺師によって個人的・任意的に色が作られている部分もあるため、現状のオリジナルから知識・経験・感覚だけを以て、そこに使用されている絵の具を判別することは、不可能な部分が少なくありません

とりわけ今回では、「鉛白使用の判別」、「紅とベンガラの混色の判別」等は、復元にあたり仕上がりの色に大きく影響を与える部分であり、科学的分析の有用性を特に感じたところとなりました

また「ニカワと米粉糊の使用実態」、「石黄の絵の具の種類及び経年上の性質」、「鉛白の経年上の性質」「硫酸鉛の存在」、といったことは、今後の自身の研究テーマとしてより一層意識されるところとなりました

復元及び、江戸時代の浮世絵の製法や絵の具の研究において、原画の絵の具の科学的分析は非常に有効・有意義な手法であり、今後継続的にこの手法を取り入れ、作品製作に活かすと共に研究と解明を進めていきたいです

(余談ですが、世間では伝統の木版画職人が作る「復刻版浮世絵」が、「浮世絵の復元」と混同されている向きがあります

ネットオークションや古本屋で安く出回っている、或いは今現在の職人による伝統的な復刻版浮世絵と、自分が同じものを作ろうとしていると世間的には思われているんだろうな、と思うと暗々とした気分になります

ここまで読んで頂いた方には、伝統の業界で作られている「復刻」と、「復元」は違うことなんだということを理解頂けたら幸いです)