#紅花

浮世絵の絵の具ー紅ー

追記

江戸時代における浮世絵の原色としての赤の絵の具は、細工紅と本紅(小町紅)の2種あり、どちらも紅花から作られています。この動画はその概要になります。さらなる詳細はこちらをご覧下さい→https://note.com/ukiyoe_shimoi/m/m2032b77d4cc0

SpecialThanks:菅原広司、末光陽介

浮世絵の絵具ー細工紅④

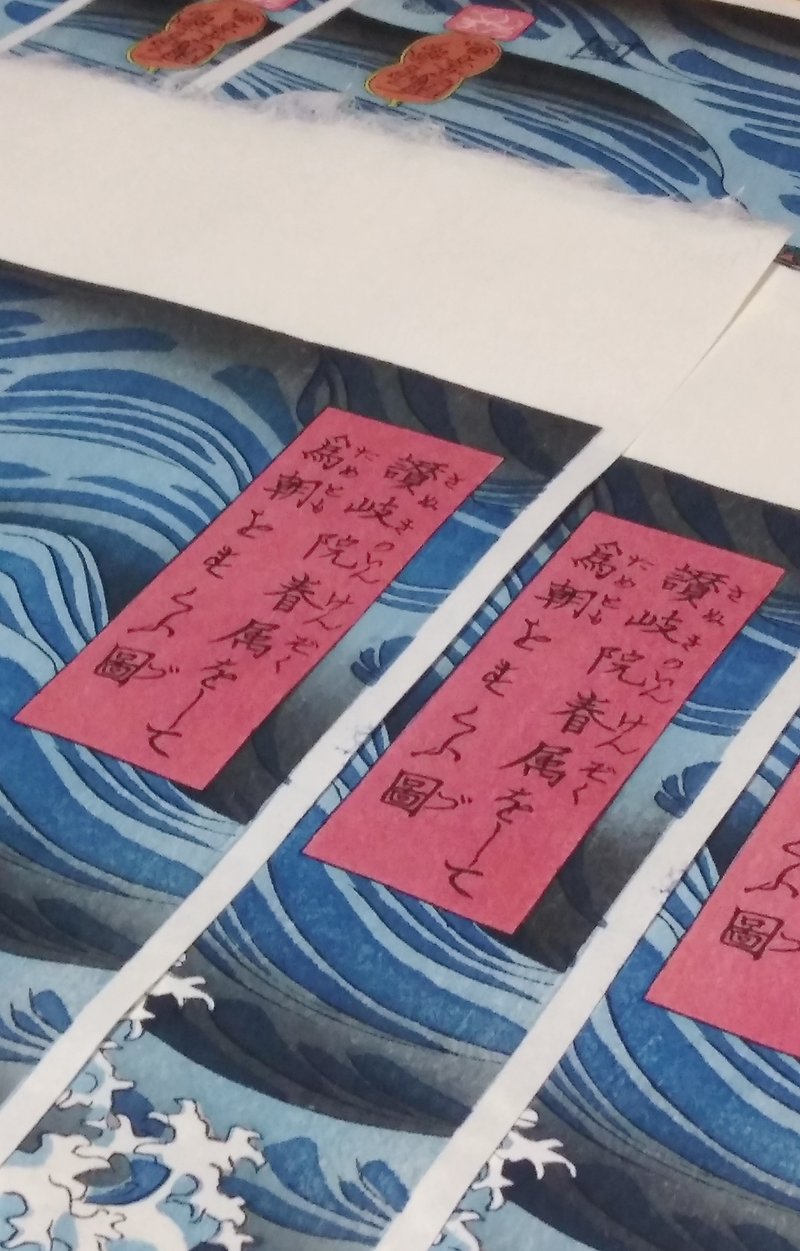

復刻春画「蛸と海女」は紅絵具も自分で作りました。思ったより上手く出来ましたが、細かいデータはまだ確かなものが分からず、詳しくは次回にし今回は概説だけ説明します。

1 紅花餅100gを2日2晩水に浸けます。

2木綿布に紅花餅をくるみ絞ります。黄色の液が出ます。(この絞り汁は使いません。)どれくらい絞れば良いかはまだ掴めていません。

3前日の晩より木灰と水を混ぜて灰汁の準備をしときます。町田市大賀