「地道に取り組むイノベーション」著者達による相互解読#2 第2部「UCI Lab.と人類学者による対話と協働」

UCI Lab.の実践を題材に専門の異なる3名の著者によって書かれた「地道に取り組むイノベーション」(じみイノ)。

実は2020年3月に実施していた、各パートについて著者間で相互に解読するワークショップを記録した本企画。

前回の第1部(渡辺)の解読に続いて、今回は比嘉さんによる第2部「UCI Lab.と人類学者による対話と協働」についての議論の様子をお伝えします。

第1部についての記事はこちら

第2部「UCI Lab.と人類学者による対話と協働」(比嘉夏子)について

比嘉夏子さんはオセアニアの島嶼地域へ長期のフィールドワークをおこなってきた人類学者です。そんな研究者である彼女と実務家であるラボの渡辺が、プロジェクトで協働する試行錯誤の「現場」を描きます。

第2部では、一般にイメージされる参与観察のエスノグラフィではなく、ラボの協力者として、実際の調査で共に手を動かしながら思考し対話する様子を、人類学者ならではの視点や思考から"実践しつつ語"っています。そこでみなさんは、一般的に想像される産学の共同研究とは少し異なる手触りを感じるでしょう。

「ミニ書評」ワーク 4つの問い

(第1・2・3部それぞれは)

① 何について書かれている?

② ハイライトだと思うシーンは?

③ 著者の主張が最も強く出ている部分はどこ?

④ 知人にひと言で紹介するなら?

メールのやりとりからみえてくる「柔軟なすり合わせ」の過程

渡辺 自分でワークを設計したくせに、規定以上にたくさんの枚数を書き込みましたが(苦笑)、まず比嘉さんが何について書いているか(①)をまとめると、「『他者と協働する』ことにおいて、人類学者が協働に参画する意義や役割を、外側から発見されることではなく、内側から、自らが宣言している」本なんだろうなと思います。それを実際の関わり合いを記述して考察することを通じて見出している。

たぶん比嘉さんは研究されてきたトンガのようなフィールドとは別に、誰かと一緒にフィールド≒プロジェクトに入って協働するという別の意味でのフィールドに身を置くことで、「人類学(者)とは何なのか?」と自らの存在に揺さぶりをかけている。そしてもう一度その定義をご自身の言葉で立ち上げなおそうとされていると思いました。

そんな壮大なことを言いつつ、「②ハイライトだと思うシーン」として一番面白かったのは、第8章で赤裸々に(笑)掲載している比嘉さんと私のメールのやりとり(pp.119-124)という超ミクロな部分ですかね。

何が赤裸々かいうと、第一印象ではメール冒頭の時候の挨拶みたいなところが“赤裸々”に見えますけど、本当はそこではない。メールのボディで、お互いにどんな事を投げかけていて、どんな風な応答しているかっていうやりとりの途中過程が記録として残っていて、それがここまで加工されずに本になっているのがすごい。

比嘉(敬称略) だいぶ赤裸々ですね、私もあのレベルの事って表に出すことはないから。もうちょっと洗練させたものしか(笑)。

渡辺 で、内容をちゃんと読むと、本の中で私からのコメントにも書きましたが、比嘉さんのメールでの応答は、元の僕からのリクエスト(ビジネス上のフレーム)から多少ずれている。

北川(敬称略) 原稿で読んでいて、ゲッと思いました。「このリクエストに対してあの返答を書くのか!」と思ったんですよ(笑)。

渡辺 で、それに対する僕の次の応答もまた比嘉さんの要望を完全に実現してはないじゃないですか。つまり、(渡辺は)受け止めて返してはいるけれど、すべてを実現しているわけではなくて、「ここまでは今回できないかな」とか「次回はこういうやり方だったらできるかも」ということをやりとりしている。

その、すり合わせの結果を比嘉さんは「(このプロジェクトを通じて、ビジネスのリサーチにおける人類学者からするともどかしい)制約を乗り越える可能性を感じた」(p.126)って書いていますよね。「可能性を感じている」ということは、その時完全に人類学的になっているわけでもないし、そもそもそれを目指しているわけでもないじゃないですか。

僕らは、マニュアルの完成を目指していないし、論文の最後に「今後の課題」をわざとらしく付け足しているわけではなくて、本当に何も完全に成し得ていないし、成し得ることを目標にしていない。

比嘉 私も正直ゴールが見えずにやってますね(笑)。そもそもゴールの設定自体がないですね。

渡辺 次のお題「③著者の主張」は、現代国語のテストなら正解は「おわりに」に書かれている宣言だと思うんですけど。個人的には、もう少し内側の本論のところ「私たちの調査に対してどこまで誠実に、データ分析に対してどこまで素直になれるだろうか」(p.128)というのは、頻繁に出てくる「柔軟さ」を具体化したものとしてやっぱりポイントだと思います。誰かに向けての主張ではなくて、比嘉さんが何を思っているかはここかなと思いました。

ということで、第2部を「④知人にひと言で紹介」するなら、「研究と実践と協働という、一見バラバラなものがどうつながっているかというのを書いているよ」という感じでしょうか。

実は、比嘉さんは防犯センサーだった!?

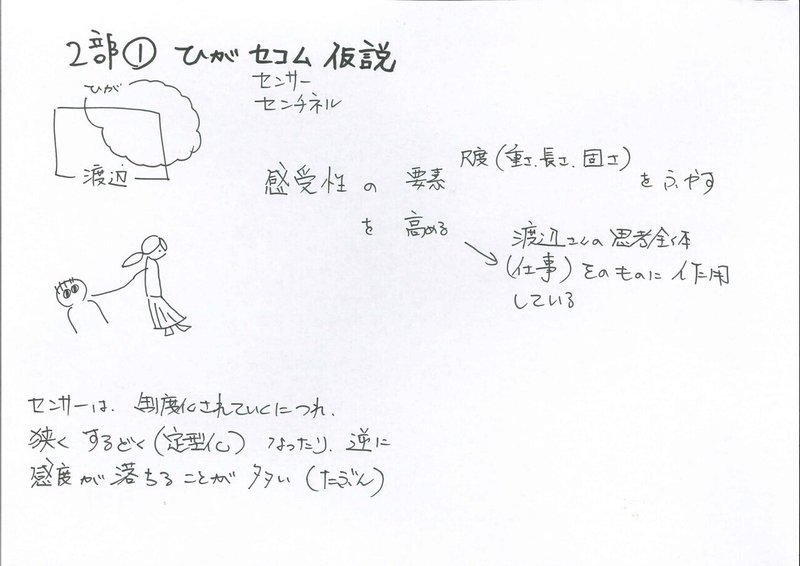

渡辺 で、北川さんの読み、何について書いているか(①)には、なんと「ひが=セコム仮説」って書いてます。

比嘉 突然、別の章が始まった感じが(笑)。

北川 私が研究している制度化という観点から言うと、その組織がある程度固まってくるとセンサーをなくしてしまう人もいるんですけど、そうやって「鈍く」はならなくても、狭く鋭くなったりして「定形化」とか「熟達」していく場合が結構多いと思うんです。

でも、比嘉さんの役割というのは、そのプロジェクトについてだけではなくて、ラボ全体が個々の要素についてもっと感受性を高めていく、高め続けないといけない、というのを渡辺さん達に突きつけてると思うんです。比嘉さんはそうは言わないし、自覚もないかもしれないけど。

たぶん渡辺さん達は比嘉さんと接することによって、そういう圧力と言うか、方向性を受信しているはずかなと。

続いて、ハイライト(②)としては、比嘉さんがその「センサー」を鳴らす時が面白い。

このシートを書いていて思ったんですけど、センサーが鳴りそうな時に、ちゃんと渡辺さんは比嘉さんを入れているんですよ、その場に。

渡辺 深い読みですね(笑)。

北川 だから、センサーを鳴らしたいという意図が「監督」にはあったのかなと思う。意識的ではないですが。

比嘉 鳴らしたくない時には招集されてないでしょうね。

渡辺 「ジオラマ」の時(第8章で紹介されるプロジェクトのひとつ)はそれがあきらかで。本には比嘉さんの視点で「別件の打ち合わせがあり、ちょうど居合わせた」(p.131)と書かれてますけど、僕は元々そういうつもりで、比嘉さんに居合わせてもらうつもりで場を設定していますからね。

北川 センサーっていうのは比嘉さんが主語になってる第2部だからそう書きましたけど、渡辺さんと比嘉さんの関係性とか、UCI Lab.の構造とか、それが機能するように「制度」としてうまくできているというのもあると思います。

比嘉 そうですね、私もあらゆる場所で同じように鳴っているわけではなくて、「この人の前では鳴らさなくていいかー」とかは多分にあります(笑)。鳴らすのにもそれなりにエネルギーを使ってるわけじゃないですか。

北川 応答してくれる人だから鳴らしている。

比嘉 何度も言ってもどうせ聞いてもらえないんだ、ってなっちゃいますから。

北川 だから、「③著者の主張」としては、この部分ですね。

それぞれの領分を侵犯しないような距離感で発言しあうのではなく、互いのありかたを照らし、揺るがし、変革していくような姿勢とその試行錯誤の過程こそが、イノベーションの段階へと向かうありかたなのではないのだろうか。(p.143)

センサーの内容って、もしかしたらその人の相手の専門性や領分に関わってくることかもしれないじゃないですか。だから「人類学から見ておかしいよ」というセンサーの鳴らし方は、プロジェクトとしては意味がないかもしれない。

ここでは、渡辺さんの領分に対してセンサーを鳴らすようなことになってるかもしれなくて、そうするとそれを許してくれる人達でないと言いにくいことかもしれない。

「もし、自分が(この)人類学者と仕事をするなら」という視点で読んでみる

比嘉 この「④ひと言で」は、帯のコピーのようですね。ホラーものですか(笑)。

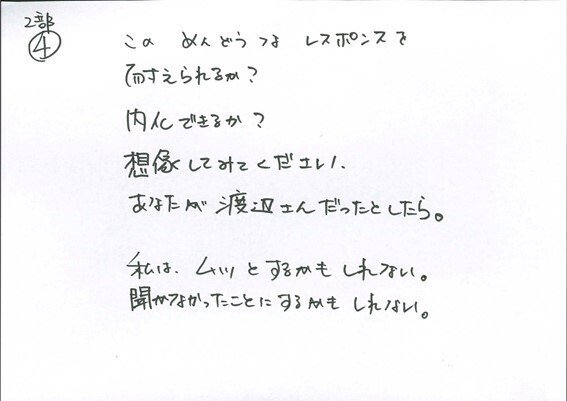

北川 僕は、(メールのやりとりでの)あの比嘉さんからのレスポンスには耐えられないかもしれない。「この人は何だ! 僕の問いかけたことに対して全然答えてないじゃないか!」って(笑)。 余裕のある時だったらいいですけど、忙しい時、時間がない時にあれに耐えられるかって言うと(笑)。

さらに、ああいうセンサーの広がりを内面化できるだろうか、と。

比嘉さんからの投げかけ、戸惑いや違和感の表明を、渡辺さんは「それはそれ」っていう風に置いておかずに、応えている。そうやって関わる中で渡辺さんのセンサーも、改善と言っていいか分かりませんが、結構変わっていってると思うんです。

そんなに簡単にできることではない。よく聞かなかったことにしないなぁ、って。

比嘉 それは渡辺さんが褒められている(笑)。

渡辺 まあ「さすが!人類学者さんは面白いことを言いますねー」で終わって、そのまま通常業務に戻ったら意味がないですからね。

北川 だから、第2部は“言われている側(UCI Lab.の渡辺)”に没入して読むと結構怖いんです。(自分に)できるかなぁ、と。

比嘉 そんな怖い思いをさせる感じなんですね…。

渡辺 比嘉さんの名誉(?)のために付け加えさせていただくと、比嘉さんはメールのもっと前から、比較的頻繁に「ここに私が関わる意味は何か?」ということを、僕に突きつけるのではなく、場に置く問いとして常に仰っていました。

そういう投げかけは、僕は比嘉さんとどういう風に関係性を築いていこうかとか、どのプロジェクトに入ってもらうかというセンサーに影響していきます。

そういう、最初から決まっているわけではない、ひらかれた投げかけみたいなものを、お互いに出しあっていますね。

そもそも、その協働はどうやって始まったのか?

比嘉 今お二人に言っていただいて思ったんですけど、私が渡辺さんとやり始めた段階で、渡辺さんは当然ご自身のプロジェクトの中で役割や立ち位置がクリアなんですけど、そこに入ってきた比嘉は、「人類学者」って大変曖昧な看板を背負ってるだけで、どんなふうに動くのか、どんな具体的な役割を担うか、何も正解がなかったんですよね。

渡辺さんのところだったら、渡辺さんのチームの中で私が求められている役割は何なのか。

人類学的な専門知を伝授してくれっていう話でもないレベルにおいて「人類学者と何かをやりたい」って言っていただいた時に、私は何を出せるんだろうっていうことをわからずに入ると、どうしたって「人類学ではね…」っていう専門家やコメンテーターとしての関わり方に流れそうな気がしたんですよね。

それも気持ち悪かったので、特に最初の方は「ここに私をわざわざ入れていることって何なんだろう?」っていうのを、繰り返しきいていました。

それが単に一般的なインタビューの設計をしてくれ、というレベルとは違うというのもやりとりを通じてわかったので。通常の事は出来る人たちがすでにチームにいて回せている、ある種完結してたところに私が入って、「どうですか?」「どうしたいですか?」とか訊かれてるから、意図的にトリックスターの役割を担うみたいなフレームになったというのは、今振り返って確かに思います。

渡辺 そういう関係の構築の経緯があってこそ、デザイン思考の枠の中で「この役割(リサーチや視点)を人類学者さん、お願い!」という発注ではきっと成立し得ない、今のような協働ができているのかなと思いました。

たまに「どうすれば、(今のビジネスや共同研究の枠の中で)そのような協働が実現するか?」きかれることがあるのですが、これは順番が違っていて「こういう関係性が実現できるビジネスのありかたはどういうものか?」という問いから考えるべきことではないでしょうか。

まとめと予告

比嘉夏子さんによる第2部「UCI Lab.と人類学者による対話と協働」についての渡辺と北川さんによる解読、いかがでしたか?

ここでの批評からさらに深く、あるいは全く違う角度から捉えていくために、9月開催予定のオンラインイベントでは、著者3名にゲストも交えて、よりひらかれた形でお話ししていこうと思います。皆様、どうぞご期待ください。

最終回は、「第3部『制度としてのUCI Lab.』を解読する」を解読するパートをお送りします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?