卵を電子レンジで温めてはいけない

先日、道を歩いていたところ、思いきり歩道の段差に躓いてどうする事もできないままに両膝から地面へと激突した。為す術もない。痛いだけ。

数ヶ月前、自炊をする気力などどこにも無い状態の日の事だ。レトルトのお粥を食べようとした私は、ついでに生卵を器の底に入れその上からお粥を注いで、そして電子レンジで温める事を思いついた。そうすればお粥が卵の爆発を抑え込む筈だ。

思惑通り破裂する事無く静かに温まったお粥を睥睨しながら私は思った。電子レンジによる卵の爆発が恐れられていたのは遥か昔。多少の知恵さえ使えば容易く制御できる現象でしかないのだ。弱い。卵よ、お前は私の命を狙うには余りにも弱すぎた。

だが、私はシグルイのモノローグをその時に思い出すべきであったのだ。餌を前にした獣は決して唸る事はなく、むしろ穏やかな目でもって獲物を見据えているものなのだと。

私がお粥にスプーンを刺した瞬間、器の底で恐るべき濃度をもって抑圧されていた、温められた卵から発生した大量のガス、そいつが我が意を得たりとばかりに私の目の前で炸裂した。慈悲も倫理も無い太古から召喚された猛獣の屁の様な破裂音と共に、摂氏50度は優に超えるだろうお粥が部屋中に飛び散り、そして自分の顔へと張り付いた。

激痛の余り呼吸すら出来なくなった私は、とにかく顔のお粥を拭い去り冷水を浴びまくった後、無言でギャン泣きしながら両手をパラパラみたいに動かし続ける事しか出来なかった。サイケデリックトランスと4分33秒が融合した珍しい瞬間だ。オルタナティブという概念はこの様な犠牲の元に刷新されていくものなのだろう。実際パラパラという踊りは死にゆく人間の動きと似ているのではないかと私はこの時の体験から思っている。

ここを読んでいる皆さんは、決して卵を電子レンジで温めないで欲しい。この記事を拡散して欲しいとか課金して欲しいとか、そういう作者の即物的な欲求はこの際どうでもいい。とにかく読者の皆さんに私がお願いするのは唯一つ。卵を電子レンジで温めないで。危ないから。爪楊枝で黄身に穴を空ければいいとか、そういう感じでナメてると、ある日いきなり"自己流電子レンジ卵温めの技"に失敗してドカンといくから。俺はマジであの時自分は死んだと思ったよ。走馬燈とか無かったっすよ。卵はフライパンで温めてね。

転倒した次の日、起床した私の両膝を襲う痛みはあの日のお粥レベルまで達していた。痛すぎて動けない。というか痛すぎて発熱が始まった。寝ている状態から体が起こせない。膝が痛すぎて。トイレに行くのに20分はかかる。"両膝に負担をかけずに体を起こしてトイレに行く"という行為は、もう殆ど知恵の輪と同レベルの難易度を有している。トイレに行く度に激痛と闘いながら知恵の輪を解かないといけない状況の恐ろしさを考えて頂きたい。知的遊戯を愉しむ余裕などもう1mmも無い、知恵の輪なんてガソリンぶっかけて火を付けて燃やしたい様な状況で、なおそれを解く事を要求される煉󠄁獄。トイレに対して「行けたら行く」という言葉は通用しない。行くしか無いのだ。

毎週noteを更新しようと決意して11週目、もう今週こそは更新無理だろうと私は考えた。床に尿を撒き散らす事を本気で画策している様な人間に何かしら気の利いた記事が書けるだろうか。無理だろう。

次の日の朝(自分は夜勤の仕事をしているのだが、休日だけは昼夜が正常に戻る)、それなりに膝の痛みが引いていた自分は、とにかく家に居ても憂鬱になるだけだし太陽の光を浴びようと考え散歩に出る事にした。春の陽気の中、家族連れで賑わう中野四季の森公園に設置されたベンチに座った自分がする事は、あいも変わらずブックオフで220円で売られていたペーパーバックを読むだけだ。子供を怖がらせない様に、ちゃんとブックカバーもかけてある。

そこで読んだGeorge G.Gilmanの、"エッジ"という男性が主人公の西部劇シリーズ、その43作目"ARAPAHO REVENGE"がかなり息を呑む内容だった。どこまで自分が確実に内容を把握できているのかは全く自信が無いが、とにかく稚拙ながらも粗筋を書き出すと以下の通りになる。

放浪を続けるエッジはある日、大勢の住民が殺されているネイティブ・アメリカン、ARAPAHO族の村に辿り着く。住民たちは村の戦士たちが狩りに出掛けている間、略奪を目的とした白人達の集団に襲われたのだった。その中で唯一生き残ったNalinという名前の少女を、エッジは村の戦士たちの元へと送り届る。Nalinを村の戦士たちに渡した際、彼等はエッジに向けて「この報いは必ず白人達に受けさせる」事を伝えろと要求する。

その後、Calendarという町で休息を取っているエッジの目に飛び込んで来たのは、明らかにネイティブ・アメリカンの集落から盗んできたとしか思えない本や薬を売っている一件の店であった。エッジは声を荒げ店主を非難するが相手は聞く耳を持たない。その内にMaziolという男の死体が見つかったという情報が保安官の耳に届く。彼はエッジとNalinのが旅している途中に立ち寄ったボート小屋の店主であり、Nalinに情慾を催し襲いかかろうとした際にエッジに撃ち殺されたのだった。エッジは殺人容疑をかけられて収監される。そして、次の日の午前5時、大勢のネイティブ・アメリカン達がCalendarへと復讐の為にやって来る。

その方法が本当に壮絶だった。

朝の5時、まだ町に到着するには早すぎる時間に、汽車が猛スピードでCalendarへと突っ込んでくる。ネイティブ・アメリカン達が暴走する様に細工したのだ。そのまま汽車は脱線し、まるで地震の様な衝撃波と共に建物を薙ぎ倒し、逃げ惑う市民の目前で爆発する。教会が焼け落ち、何の罪も無いCalendarの一般市民達がその惨劇に大勢巻き込まれる。ある男性は汽車の破片である歯車に首を切られ、ある女性は木材が頭を貫通して死ぬ。その後からネイティブ・アメリカン達が姿を現す。

どう考えてもテロだ(この小説が発表されたのは1983年)。その後の救いの無い結末まで含めて完全に気分が沈んだ。

正直に言うと、私は小説内の大惨事は、"見世物"、つまり私達が属している社会をその外側からバカにする娯楽、またはそれ以上の物として機能していると思う(小説ではないが、「はだしのゲン」で原爆が投下される様な、事実に基づいて描かれた惨事は勿論違う。あくまで完全に架空の惨事の場合)。例えばモーリス・ルブランの「三十棺桶島」の前半、ブルガーコフの「月の卵」、村上龍の小説の惨劇シーン、漫画ならハンターハンターのオークション会場の襲撃シーン、etc、etc…において、そこで噴出される暴力とは「それまでその場を支配していた秩序を一掃するもの」になる。世のあぶれ者達はそこに快感を見出す。

つまらない自分語りでしかないが、私にとってこのnoteを毎週更新するという事は、既に生活においてなかなかの重荷となっている。じゃあなんでそんな事をするのかと言えば、今のところ他に自分を確認する方法が無いからだ。

ほぼ毎週この話をして恐縮だが、カフカの「城」において、測量士のKは、自らが目的とする"城"の中に遂に入る事が出来なかった。小説は途中で終わってしまう。

あくまで自分の場合でしかないが、私にとって"夢を叶える"という事は、ほぼ常にカフカの城に入ろうとする虚しい試みだった。積年の願いが叶った瞬間、「ああ、これだけの事だったのか」という、落胆というか「現実」が確実にやってきた。結局、今自分がいる所より高次元の"別の場所"には行けなかったのか、という落胆が常にあった。

noteを書く事は辛い作業だが、まあ続けていられる理由は、後々読み返した時に自分が書いた文章がそれなりに面白いからである(もちろん不出来な物も多いが)。というか、それ以外何も無い。それは"カフカの城の中"には居れなかったが、後ろを振り返った際、ちゃんと"今と地続きの場所"に自分は居たのだと確認する行為であり、そういう物が無いと、もう私は自分がどこに居るのかすら全く分からないのだ。

例えば仕事で出世するとか賞を貰うとか、その様な社会的な成功には多かれ少なかれ"これだけの事だったのか…"という落胆が付き纏うのだろう。だが恐らく、多くの人達はその失望を圧し殺して自らを幸福だと定義する。それが社会に属する事、"社会人"になるという事だからだ。そして、その社会の仕組みを"茶番"として拒否してしまった人間の人生とは、「どの様な苦痛の中に自分の居場所を見出して確立させるか」でしか無いのだと思う。自分はそんな人生は嫌だが、今の所そんな感じになっているとしか思えない。どうにかしたいが。

小説内のカタストロフィーはそこにある全ての秩序を一掃し、たまたまそこに居た人々を取るに足らない存在として無慈悲に片付けるが、それはまたそこに居た人達を"社会と無関係になった人々"として解放する物でもある。そこはまるで数十年後に開かれた学生時代の同窓会の様な、誰もが社会から自由であった頃に帰れる場所であり、人々はそこで同じ苦痛の中に居る。優れた小説中で起こる大惨事とは、社会を崩壊させる莫大なエネルギー自体を描写しているのでは無いと私は思う。その様なエネルギーを媒介として、役者が簡単な動作一つでその役の人生を雄弁に語る様に、そのエネルギーに薙ぎ倒られる人々の一人一人の存在を、その簡素な描写によって肯定しているのだ。なのでそれらの小説で描かれる大惨事にはどうにもならない暖かさがある。「人間は社会的な動物である」というテーゼを冷笑する、どうにもならない優しさがある。

その様な表現の一例として、スマッシング・パンプキンズの"PERFECT"のPVを上げておきたい。このPVは悲劇によって幕を下ろすが、ビリー・コーガンの目的は眼鏡を掛けた男性を挽肉に仕立て上げる事では無かっただろう。ビリー・コーガンは、社会の中に上手く入れなかった彼自身を描写し、そして肯定したのだ。社会と関係が無い程に高い場所に自らを置いて。

SMASHING PUMPKINS/PERFECT

とは言うものの、現実に戦争が起こり一般市民が虐殺されている状況で、この様な大惨劇の描写を大手を振って無邪気に肯定できる訳も無い。私の周りでは大勢の親子連れの方々が笑いながら歩いていた。戦争は許されるものではない、とただ思う事しか出来なかった。

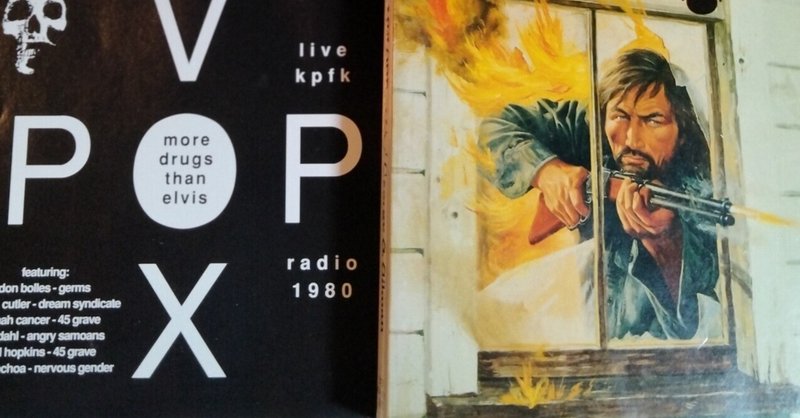

その帰りに買った、VOX POPというバンドの1980年のライブの模様を収めたブートのCD、その中に収録されているヴェルヴェット・アンダーグラウンドの"ヘロイン"のカバーが本当に凄かった。全ての楽器の音が情けない。ベースが寺の鐘の様な重苦しい音で異常に大きい。その上を何だかよくわからん鍵盤みたいな音がポピョロピョロと鳴り響く。そしてそこをボーカルが「多分俺は何も分かって無いんだろう」とがなりたてる。「多分」じゃないって図々しい。しかもサビ部分は別の男性と二人で一緒に歌う。そういう曲じゃないだろ。全てが狂っている。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのヘロインに触発されて麻薬を始める人間はいるだろうが、VOX POPのヘロインに影響を受けて麻薬を始める人間がいたら真の天才だろう。

音楽や小説で表現される混沌は、時として社会から遠く離れた地点で成り立つ新しい秩序を照射する事があり、それはごく稀に平和をも象徴する。社会がこの曲の様な混沌に依る安寧を取り戻す事を望む、というのは流石に嘘だが、私の様な、VOX POPみたいな事しか出来ない人達、そういう存在ですら幸福に生きれる様な社会がいつか来る事を望んで止まない。GIVE PEACE A CHANCE.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?