構造デザインの講義【トピック6:用途と構造のデザイン】第7講:スタジアムの構造とデザイン

大空間建築の真骨頂、スタジアム建築の構造デザイン

東京理科大学・工学部建築学科、講義「建築構造デザイン」の教材(一部)です

トピック6:用途と構造のデザイン

第3講:展望空間(高層)の構造とデザイン

第4講:展望空間(高層)の構造とデザイン

第7講:スタジアム(大空間)の構造とデザイン(ココ)

地域資源と文化が融合した出雲ドーム

蛇の目傘や、出雲大社のイメージよりデザインされた出雲ドームは、折り目が印象的です。

出雲の地の田園風景に、特徴的な純白のフォルムが溶け込みつつ、周囲の山並みや自然と調和しています。

夜はドームの膜から光がもれ、提灯のように明るく輝きます。

折り紙を想起させる形状は、谷部にケーブルが配置され、風圧力による吹上げに抵抗し、積雪時には谷間に沿って落雪します。

直径143m、高さ49mの骨組膜構造のドームです。

集成材と鉄骨による合成構造の骨組により、構造が構成されています。

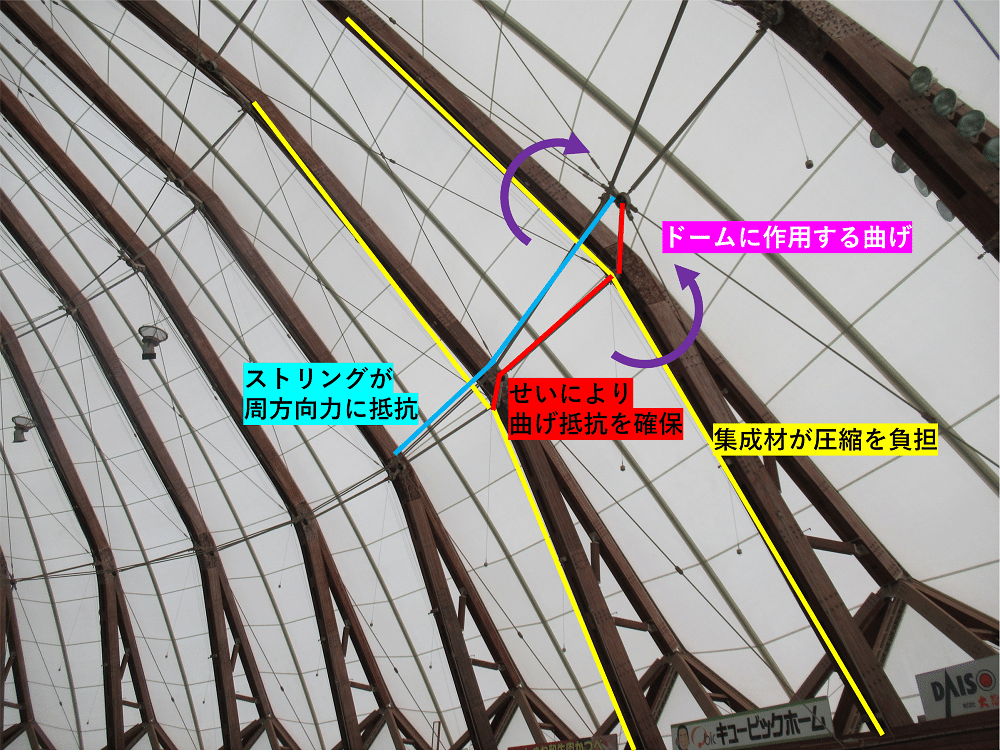

ドームに作用する曲げに対し、集成材が圧縮を負担し、ストラッドの先端から伸びるテンション材が引張に抵抗します。

いわゆる、張弦立体アーチの構造です。

通常、木のドームは、三角形ユニットの格子トラスによる構造方法とすることがあります。

これに対し、出雲ドームは、蛇の目傘の骨を木材で表現しています。

アーチの脚部は、2本に枝分かれした集成材により、曲げ抵抗します。

それぞれの骨組は、その構面において力学機構が有効ですが、シェルゆえの周方向の力に対し、ストリングを立体的に配置しています。

白の膜材と集成材の存在感ゆえに、テンション材、ストラット、ストリングはその存在を消すことに成功しています。

先端の構造技術による山口きららドーム

山口きららドームは、山口きらら博のメインパビリオンの1つでした。

大小2つのドームをシークエンスに一体化した、唯一無二のツインドームです。

ドームの最高高さは53.5mです。

ドーム外周部に設けられた庇は、内部空間と屋外の境界として重要な存在になっています。

屋根は、テンセグリック・トラスによる構造で支えられています。

テンセグリティは、圧縮材と引張材から構成され、圧縮材はお互いに接しないようにレイアウトされた構造です。

テンション材による引張材とすることで、圧縮材との大きさの違いから、引張材は存在を消し、圧縮材があたかも浮いたように見える構造です。

テンセグリティ構造は、屋根や壁、床など、建物の要素を取り付けることが容易ではないため、その定義を完全に体現した建築構造物の事例は見られません。

なお、モニュメントとしてのテンセグリティ構造は存在しています。

そこで、建造物などで使用する場合、テンセグリティの”ような”構造体として用いられることがあります。

それらは、テンセグリック構造と呼ばれることがあります。

テンション材とパイプで構成されることから、剛性と強度を持ちつつ、軽量化することができます。

細い部材から成り立っており、見た目も軽やかな印象になります。

このテンセグリック構造にバネ付きのストラットが設けられ、膜材を押し出すことで、膜に張力を与えています。

これにより、張力膜構造とし、ドームを安定させています。

ユニットの中心からバネ付きストラットが設けられ、膜材に張力を与えて張力膜構造となる

山口きららドームは、下部構造の柱頭に積層ゴム支承が設置された免震構造です。

研究室のSNS

鉄骨構造の教材(電子書籍)

東京理科大学・鉄骨構造の授業で使用している電子書籍です。

どなたでもご利用いただけます。 →説明のページ

(リンク先のページ中段のpdfアイコンをクリックしてください)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?