社会人博士のこと(2) 博士課程とRPGは似ている(かもしれない)

(1)から相当間が空いてしまったが、実はこの間に博士号取得と相成った。博士課程入学からここまでの過程は、なんとなくRPGをクリアするようなもんだと思うといいかもしれない、と今にして思う。RPGのように強くなった、という感じはあまりしないけれど、RPGのように世界の見え方が変わっていった、という感じがある。ちょっと思い出しながら書いてみたい。

D論までの道のり(前半戦)

博士課程を志す動機のうちには、自分で探りたいテーマがあるはずだ。人にもよるだろうけれど、このテーマを掘ればなにがしか「ものになる」だろうという感触があり、場合によっては「おそらくこんなところまで考えている物好きは私くらいのものだろう」というような、ある種の勝算が胸の内にあるかもしれない。私はそうだった。

そんなわけで、入学から一本目の論文までは比較的アクションが早かった。幸いこの査読付き会議論文がアクセプトされ、規定演技のうち1本が早くも終了したことに気を良くし、2本めの論文で自分がやりたかったテーマに取り組み始めた。

意気揚々と論文を仕上げ、とある国際ジャーナルに投稿する。結果は早かった。3週間でreject(却下)!門前払いである。査読に回してもらえず、編集部でコメントを付けて返してきたのだ。今にして思えば、中盤のダンジョンにレベル3くらいで来てしまってワンパンでノビてしまったようなものだったが、当時は「落ち込んでもしゃあない!頑張って書いたろ」と、陽気なものだった。

そこからだんだん雲行きが怪しくなってくる。まず、よくよく調べてみると、自分のやりたかった領域には先行研究がある。それも、体が触れるくらい近いところに。論文はチェックしていたはずだった、しかしキーワードをちょっと変えただけで何件も論文がヒットしてしまった。ただ単に、自分がやろうとしている研究領域についている名前を知らなかっただけだったのだ。未踏の地に来たはずが、すでに他の人の足跡が見つかったような感覚だ。これはまずい。

もう少し具体的に言うと、私の研究領域はソフトウエアが書き出す記録を機械学習にかけるといろいろ有用なことがわかる、ということを狙っていた。建築系の論文で機械学習を使って何かしたという話はあまり知らなかったので、そこには新規性があるだろうと思っていた。ソフトウエアの記録を機械学習のネタとする、ということも新しそうで、この着眼点はいい線いっているだろうと勝手に思い込んでいた。

そしてその見つかってしまった(主観的にはそうとしか思えない)先行研究を読んでいると、私がやろうとしていたことはとうに片付けられていて、そこに何やら新しい手法が導入されている。その論文では機械学習こそ使っていなかったものの、数学的な処理が何重にも施されていて論理展開も緻密だ。いかん、と思った。ともあれ、やっている内容をもっときちんと書いて、行った処理もちゃんと書いて、この論文に遜色ないようなアウトプットを作らなければ!と思った。

3回目、4回目の査読になると、査読者からコメントが返ってくるようになる。それにつれて査読にかかる時間も2ヶ月から3ヶ月と伸びていく。最初の快進撃はただのチュートリアルステージ(それもほぼビギナーズラック)だったと気づく。

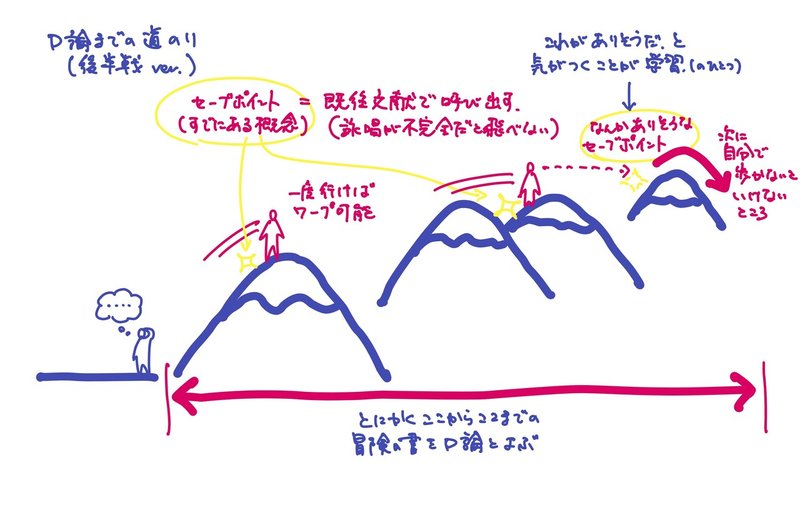

D論までの道のり(後半戦)

5回目の査読だったか、査読者からこんなコメントが帰ってきた。

君がやろうとしていることを、過去の成果からの影響ときちんと並べて理解したほうがいい。つまり、君のアイディアはProcess miningという領域に強く影響を受けているんだ。それと研究手法は、ただやったことを書くのではなく、どの手法を選択したかきちんと選択してそれになぞらえて書くんだ。君の場合は……Design Science Research MethodかPhilosophy of Engineeringかな。

このコメントにアドレスするのに、貧乏ゆすりが止まらなかったのを覚えている。苛ついていたのではなかった。自分がこれからひけらかそうとしていたアイディアを数多くの研究者が体系化し、ロジックとして次の研究者のために用意していたという事実。そしてそれを読んでもすぐには理解できず、何度も何度も読み返してまだわからないじれったさ。何よりも、そのコメントに応答しない限り次には進めないという焦り。私の博士課程で一番成長した瞬間は間違いなく、この査読者のコメントに誠実に回答しようとしたときだった。

こうして、徐々に気づいていく。私がやろうとしていたことは、歩きまわりもしないで自分のまわりを眺め、あの山に登ろうと思っていたていどのことだったと。そしてようやく理解する。既往研究は、自分がこれからやろうとしていることが過去にやられていないと知って安心するための材料なんかじゃない(そういう側面はあるけれど)。長い工程を一度は踏破しなければならないが、そこから先を自由に行き来できるようにするためのセーブポイントみたいなものだ。そのセーブポイントまでワープできるようになれば、そこから先にだけ歩いていけばすむ。そしてD論というのは、RPGでいえばシナリオクリアのようなものというより、そこに至るまでの冒険の書そのもののようなものだ。

D論までの道のり(クリア後)

そして、私が思うに、この喩えが一番「芯を食っている」と思うのはここからだ。いざ、D論を提出し、それが受理されて博士と呼ばれて差し支えないようになったとする。そのときに見えているものはなにか。

これは私の場合がそうなだけかもしれないけれど、ほぼスタート地点に立っていた。当初持っていた問題意識のきっかけに、D論をさんざん書いたあと、また戻ってきた。

しかし、見えるものは違う。嘘のようだが、最初にはまったく見えなかった別な山が見える。今なら、なんであっちに登らなかったのかと思うくらい魅力的な山だ。視界に入っていなかったわけでは決してない。その山に登って得られることの面白みに気づいていなかったし、その山を登るのに必要なスキル、かかるコストについて何の見積もりもきかなかった。しかし今は違う。そこをどのくらいでものにできそうか、目測することができる。

そして、自分が歩いてきた道は明確に辿れ、呪文詠唱で好きなところに飛べるのだが、よく考えるとそのまわりにたくさんの未踏破ゾーンがあることに気がつく。知ってしまった以上、そこに何かわかったような口をきくことはできない。勉強するか、そこについては知らないとはっきり言うしかなくなる。

何よりも、歴代の偉大な研究者たちが「どれくらい、どのように」偉大なのかがうっすらとわかりはじめる。それはあたかも、ストーリークリアは出来る、くらいのレベルでは挑戦するのも怯むくらいの裏ボスの存在を知ったかのようなものだ。そこに至るまでどれくらいやりこめばいいのかは想像がつかない。しかし、今のようにレベルを上げていけばいつかはそのようになる可能性がある、ということだけはほんの少しだけ感じることができる。

今ふり返れば、まさにダニング=クルーガー効果を地で行くような話だ。最初にあれこれ論文を検索して読んでいる段階では、自分の周りに人など立っていないように見えて、それなりに努力をすればまあ悪いようにはならないだろう、などと思う。

しかしある時を境に、そんな甘い話ではないと気づく。自分の周りは先人の足跡だらけで、自分の見積もった努力は周りの人たちが行ってきたそれと比べると段違いにショボく、山から谷底へと急降下してしまう。その後なんやかんやあって、成果らしい成果が上がってくるころには、何かについて知ったような口を利くことなどとてもできず、もっと勉強しないとなあとただ思う。

いや、ちょっと綺麗事すぎた。そりゃ学位が取れたときは本当は嬉しかったし、さっそく名乗りたくもなったし、自分の書いたものを誇らしくも思った。でも、これはあくまで私の場合だけれど、そのD論で書いた内容の一部を並行してジャーナルの査読に出していたのだけれど、学位取得が決まって2週間後にめでたくMajor Revision(書き直し)と相成った。寝起きにそのメールを見たときは冷水をぶっかけられた気分だった。大学はいいと言ってくれたが、その論文コミュニティは容赦なかった。自分が専門と名乗るトピックでもこれだ。油断はならないし、世界は広いし、道はまだまだだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?