農業系高校で初めてアントレプレナーシップ教育に挑戦する|2024スプラウト熊本県立南稜高校

先日、人吉市内で第1回講義を終えた「ひとよし球磨起業体験プログラム」は人吉球磨青年会議所の皆様のお力添えもあり、その後波紋を広げているようです。

当日はメディアが入っていなかったにも関わらず、地元紙に取り上げて頂いたり(不思議な力が働いた)、人吉・球磨地域にある5つの高校のうち、今回参加者がいない高校の先生からお問合せを頂いたりと反応がありました。高大連携アントレプレナーシップ教育プログラム「スプラウト」という小さな石ころが、波紋を広げて水面に動きを付けようとしています。

その後、参加者がいない高校=南稜高校との調整を行った結果、先生からぜひとも高校生にアントレプレナーシップやビジネスに関わる話をして欲しいということで今日この日に人吉を訪れることになりました。これまで本プログラムは実業系高校では商業、工業の高校で講義を行ってきましたが、農業系を擁する高校では初めての取り組みです。

前日の原稿締切もあって睡眠時間が十分でない中、講義のため人吉へ向かいました。今回はその記録。ひとよし球磨起業体験プログラムの第1回のnoteは下記を参照してください。

近くなった人吉

前回人吉までは5人の学生とともに自動車で。そして今回は1人(本当は学生を誘ったが反応が芳しくなかった)だったため、B&Sで向かうことにした。博多7:58発の新幹線で新八代へ。そして乗り換え時間10分でバスに。BusとShinkansenでB&S。宮崎に向かう陸路の最短経路ではあるが、バスなので人吉で下車できる。

新八代駅を出発して九州道を一路南へ。バス乗車時間は約40分。本当に近い。今回は昨晩書き上げた原稿チェックのため、ざっと原稿を読み直し、朱を入れていたらあっという間だった。

9:40には人吉ICに到着し、ゼミ3期OBのりょうすけに迎えにきてもらった。授業は11時開始。人吉ICからは25分程度かかるが時間には余裕がある。しばし、彼のオフィスにお邪魔して休憩と9/21-22に開催予定の「ひとよし球磨起業体験プログラム」の開催に向けた打ち合わせを行う。

いよいよ南稜高校へ

10:30過ぎに彼のオフィスを出て10:50に南稜高校到着。南稜高校は人吉市の郊外、あさぎり町に位置し、普通科の他、総合農業科、食品科学科、生活経営科の4つの学科から構成されている。

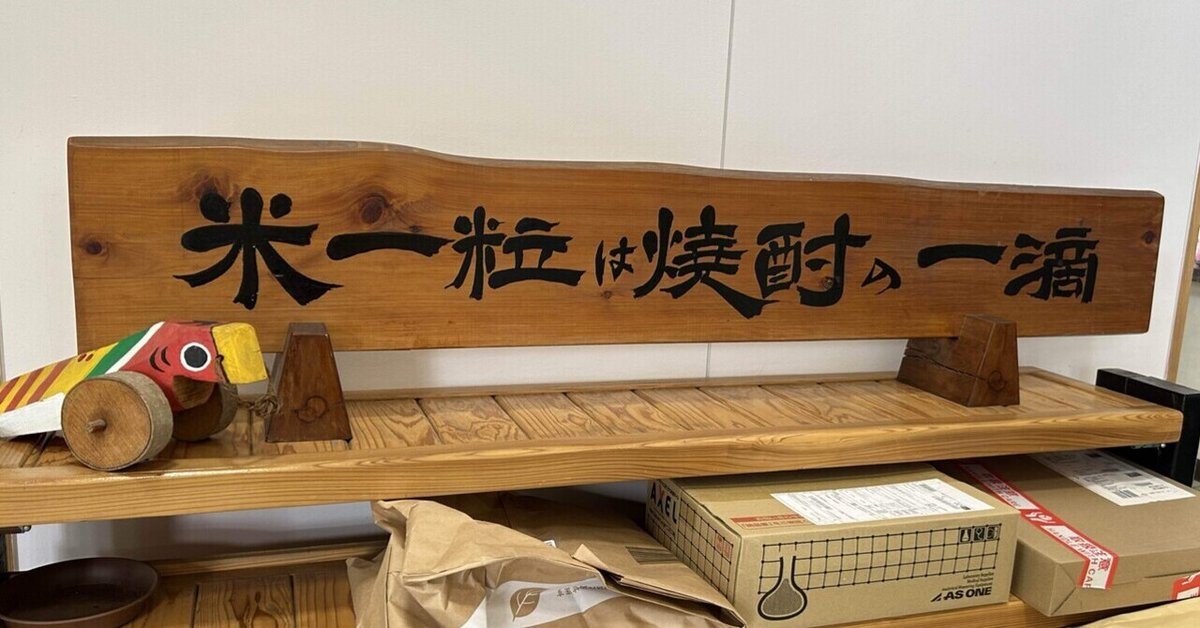

今回授業を担当したのは食品科学科の3年生。26名の生徒さん。食品科学科の特徴は球磨焼酎の産地であることからも、高校内で焼酎作りが実習に含まれていること。さすがに未成年なので飲むことはできないが、卒業後20歳になると記念で飲むのだそうだ。

さて、今日の授業に際しては前日まで高校総体の試合があったそうで、中には眠たそうな生徒もいた。ただ、熱心に取り組んで問いかけにうなづいたり、時には声を発してくれたりと授業に集中している印象があった。

授業の冒頭に「今自分が暮らしているところは田舎だと思う人」と尋ねたら全員(!)が手を挙げた。それはそう思うだろう。が、続けてこんなことも話した。

「僕たちの日常は君たちの非日常。君たちの日常は僕たちに非日常。僕たちの生活は、君たちの周りで『食』に関わる何か、農業だったり食品加工の仕事をしてくださっているから成り立っている。福岡(都市部)で農業をしようとしてもすべての人の食事を賄うことはできない。こうした場所で農業に従事してくださる人がいるから僕たちの生活は成り立っている」と。

これから地方部の人口はますます減少する。しかし、それはもしかしたら機会になるかもしれない。確実に都市部に需要がある中で、安定供給する方法を考えるだけでも、もしかしたら機会が得られるかもしれない。食や農業、漁業に関わることは、もしかしたらこれから大きな事業機会があるかもしれない。

しかし、日本は食に関わる産品の価格が比較的安く、流通網の多くをJAが担っていることもあり、コメに代表されるように儲かりづらいと思われている。天候に左右されやすく、最近は水害などの被害も甚大。これを持続可能にするためには多くの課題を乗り越えなければならない。

また、6次産業化の話をしたが、それがなかなか成果を生めないのは、作り手側は作ればOKと考えて顧客のニーズ、設備投資、需要の把握が一切抜けていたのではないかと問いかけた。

そこで、ビジネス=付加価値の創造を通じて自分たちの手で何かできるかもしれない。自分たちでやってみよう。トライアンドエラーを繰り返す中で学んでみよう。こうした『スプラウト』が持つメッセージを高校生に伝えることが今回の目的でもある。

さすがに2コマの講義で高校生はグッタリしていたが、数名の生徒は配布したレジュメにギッシリとメモをしていたそうだ。なかなか高校でビジネスの話を聞くこともないだろうし、少なからず食品科学科の生徒の中にも興味がある人がいることがわかっただけでもこちらには成果。

自分たちが創り上げたものを適正な価格で買ってもらえるようにして、生産者も消費者も豊かな生活を送れるようにする。当たり前だが、それが未来の農業や食ビジネスの可能性であり、高校生にかかる期待は大きいのだよという話もさせて頂いた。

また、今回は主に2人の先生にお呼び頂いたが、途中講義中に何が行われているのかと先生方が外から覗きに来られていた。それがポジティブな反応かどうかはわからないが、こちらの熱量が少しでも伝わっていたら嬉しいこと。

授業終了後は先生方とミーティング。今日の感想をお聞きするとともに、農業を取り巻く環境の難しさについてお伺いする。もう10年近く前から農業や工業を専門とする高校生にビジネスを学んでもらう機会が作れたらと思案してきた。一昨年には博多工業高校で実際に企画商品を販売するという取り組みをしてみたりもしたが、校内ではどうも良い印象を持たれているとか、いないとか。なかなか一度固まってしまったマインドセットを変えていくのは難しい…。

自分たちが作り上げた製品・商品・サービスがどれだけの価値を持って顧客に受け入れられるか。それによって私たちの生活が成り立っている。農業も同じ。果たして高校生にはどう響いたのだろうか。

人吉に戻ってふりかえりと現場視察に

授業が終わって1時間ほど、先生方と話が盛り上がってしまった。遅いランチを市内で取った後、今回のマルシェ会場の視察に向かった。

「コンテナマルシェ」と銘打たれた広場は、2020年7月の豪雨水害で大きな被害を受けた市内中心部にある。被災した飲食店業者向けにコンテナ型の小さな店舗を貸し出している。今回はこの広場にある貸コンテナ店舗の2つあるいは周辺広場にテントを立てて営業する計画。

ただ、この企画にどこまで社会人が介在するかの匙加減が難しいところで、お膳立てし過ぎれば高校生の自主性を失わせるし、そうでなければ何も進まないという状況が想定される。なので、このプログラムでも介在する大学生の存在が大事で、彼・彼女たちがどれだけ想像を働かせながらイベントを成功に導くかが鍵になる。

また、青年会議所のご協力で高校生の模擬店出店への出資を行う事業計画発表会も実施されそうで、配当や株数をどうするかなど具体的な課題はいくつかあるが、実践的な学びの場を創出できそうな流れになっていて嬉しい。

この間に昨晩書いていた原稿の事例研究部分のチェックもして頂き、1日遅れで原稿提出。こちらも完了してホッとした。

こういう話をしていたらあっという間に出発の時間に。16:53人吉IC発のバスに乗車し、バスでは睡眠不足を補うように爆睡。そして、今は新幹線の車中。明日も熊本だが、一旦福岡へ戻る。

ふりかえり

さて今回の弾丸人吉ツアー。短い滞在時間だったが、実際に行って現場を見るだけでも多くの学びを得ることができた。

折しも、高校教育の現場には文部科学省からの指針もあり、アントレプレナーシップ教育が入り始めている。しかし、まだその声が届いてない場所もあり、今回はある種イレギュラーな形でコラボが実現したとも言えなくない。新聞記事がなかったら、私がnoteを書いていなかったら、こうした機会を得ることはできなかった。「誰にも読まれないnote」を書き続けて良かったと思えた瞬間だった(笑)。

そして、この流れをどう続けていくか。今日の授業は、先行して始まった「ひとよし球磨起業体験プログラム」の第1回を意識して行ったもの。今後、同校の生徒を受け入れる形で合流するのか、形式上は分離しつつも、こちらの資源の関係で講義を合同して進めるのか。この点はもう少し議論の余地があるが、こうして球磨地方に楔を打てたことが嬉しく思う。

地元で動くキーパーソンがいて、大学生が介在し、高校生のロールモデルになる社会人が周りにいる。

そういうつながりが少しずつ形成できれば、きっとこのまちで行う「スプラウト」は成功に近づいていくだろう。

何より、今回の授業にあたっては事前課題=反転学習のための動画を送っていたが、生徒が楽しそうに予習をしていたそうだ。こうして学科に関わらず、進路に関わらず、自分が学びたい、知りたいと思える内容を学べる機会を創出できることは嬉しいし、そういう学びの場をもっと作っていかねばならない。

「スプラウト」を始めて6年目。やっと時代が追いついてきたのだ。この流れを止めるわけにはいかないじゃない。もう少し頑張るよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?