「藤木くん」の天職

今も昔も、血の巡りが悪いのが悩みだ。

小学生の頃プールに入るといつのまにか唇が紫色になっていて、ついたあだ名は「藤木くん」(ちびまる子ちゃんのクラスメイト)。

冬が近づいてくると、指先がムズムズ。しもやけで紫色に膨れ上がっていく両手の指は芋虫みたいで、湯船に浸かると猛烈な痒みに襲われた。

人並みに、時には人並み以上にご飯を食べ、よく眠ってもいるのに、家族の中で唇が青く、しもやけに苦しんでいるのは私だけ。

そんな私の寒さに対する適応力のなさを、母は「なんだか変温動物みたい。冬眠した方がいいんじゃない?」「顔も亀やカエルっぽいし」と笑った。

その冗談をわりとマジで受け止めてしまった幼き日の私は、「もしかして私はこの家の子どもではないんじゃないか。実は冷血動物の子どもなんじゃないか」と思い込み、冬が来るたびに「本来の私は今ごろ土の中や木のうろに引きこもっているべきなのに…なんで半袖短パンでドッヂボールなんてやってるんだろう」と途方に暮れたものだった。

中学生の頃、あまりにもしもやけがひどかったので近所に新しくできた皮膚科に行った。

ところどころ水ぶくれのようなものができた黒っぽいぶよぶよの両手を見た先生は、「君、どこに住んでいるの?アラスカ?ウラジオストーク?こりゃ、しもやけ通り越して凍傷だよ」と軽く呆れていた。

その病院から徒歩5分の、温暖な湘南地域に暮らしているのに、なぜだ。

自分の指に呆れたいのは、こっちだ。

ちょっとふてくされて、漢方薬と塗り薬と何種類かの丸薬をもらって帰った。

けれど、当時すでに毎年恒例イベントとなっていた凍傷はなかなかよくなる兆しは見えなかった。結局高校生になってもその皮膚科に通い続け、「アラスカ少女」という異名を手にした。

そんな凍てつく指先とのお別れは、思いのほかあっけなかった。

高校三年の冬だったか浪人の冬だったか、ともかく受験生の年を境に、しもやけにならなくなったのだ。

入試間近で尻についた火が全身に回ったのか、高カロリーな夜食を貪った効果か、はたまた氷のように冷たい金管楽器からしばらく離れていたからなのか、それはわからない。

けれどもともかく、その年以降は深刻なしもやけに見舞われることはなくなった。

とはいえ今でも、指先は冷えやすく、顔色の微妙な生白さは変わらない。

ふとした折に友だちと手が触れ合おうものなら「なに⁉︎ 氷⁉︎」と騒がれ、元気に仕事している日でも先輩に「体調悪いの? 顔、青白いよ」と言われることがしばしばある。

そんな私ではありますが。

実はこの青白さと指先の冷たさが、異様に役に立ったことがある。

***

それは、大学生の頃のこと。

スーパーの一角で買い物客に「どうぞおひとつ」と声をかけ、あわよくば商品をカゴに入れてもらおうと画策する、試食販売のアルバイトをしていた。

飛ぶように売れる瞬間こそないものの、私が売った商品はなぜかたいてい完売で、いつしか派遣元の人たちから「試食販売がめっちゃ得意な人」として認識されるようになっていた。

薄ら寒い鮮魚や精肉コーナーの前に立つのも、寒さ慣れしているおかげかあまり苦ではなかった。

次第に私は、試食販売こそが天職なのかもしれないと本気で考えるようになっていた。

暇を見つけてはあちこちのスーパーに出没していたある日、以前一度同じスーパーで仕事したことのある同業の女性と一緒になった。

見覚えのある派手な柄のエプロンにあらと思い軽く会釈をしたら、向こうもこちらを覚えていてくれたらしくにこりと笑みを返してくれた。

試食台や紙皿などスーパーや依頼先の企業から提供されるものとは違ってエプロンやテーブルクロスは自前だから、変わったエプロンの人は記憶に残るのだ。

無言の挨拶を交わしたのち、私は新商品のチーズスナックを紙皿に開けて、彼女は向かいの精肉コーナーでソーセージを焼き始めた。

いかにもベテランらしい口上とテキパキとした菜箸さばきを時折うっとりと眺めながら、私も負けじと声を張った。

お互い勤務時間内に商品のほとんどが売れて、少し早めに帰らせてもらえることになった。

お店の隅でエプロンを丸めていたら、そのベテランさんが近づいてきた。

「前回はFスーパーで一緒だったよね?あなたホント、売るのうまいよねぇ」

まさか憧れの人に、そんな風に思ってもらえていたなんて。すごく嬉しい。

「ありがとうございます。でも、先輩のようにキビキビハキハキできるよう、もっとしっかりしなくちゃと思ってるんです」

照れながらそんなことを答えると、彼女はあからさまに「はぁ?」という顔をした。

「あなたは自分の売り子としてのアピールポイントをわかってないの?」

いやあ、もともとの商品が人気ですし…と言葉を濁すと、彼女は「あなたはね、かわいそうなのよ」とバシっと言った。

かわいそう…? 私が…?

絶句する私に向かって、彼女はにこやかに言葉を続ける。

「あなたみたいな色白で細っこいタイプは試食販売ではあまり見ないから、とにかく目立つの。そんな子が寒々しく精肉コーナーの近くに立っているから、みんなマッチ売りの少女でも見るみたいな気持ちで買っていくんだわ、きっと」

私の快挙はお客様の同情心のうえに成り立っていた。

マジかぁ。

呆然とする私に気づくこともなく、彼女は「私には絶対に真似できない力よ」と力強く言いきった。

商品知識の豊富さでも、試食を勧める時の声かけでも、笑顔でもなく。

私の最大の力は、「かわいそう感」。

喜んでいいのか、恥じるべきなのか、よくわからない。

次の現場でお客さんからかけられる言葉を注意して聞いていたら、どうやらベテランさんの言葉通りであることが判明した。

「お魚コーナーの前で寒いでしょう。大変ねえ」

「そんな薄着な制服で大丈夫?身体冷やさないようにね」

商品に向けられる言葉よりも、私を気の毒がる言葉の方が圧倒的に多かったのである。

試食を手渡した時に軽く触れた私の手の冷たさに驚いて、わざわざカイロを買ってくれた人もいた。

そして私を哀れんでくれる人たちは、ほぼ必ず商品を買ってくれた。

かわいそうな人間を見たとき、人の財布の紐は緩くなり、口数も多くなるらしい。

試食販売員にはお客様からの感想を収集するという仕事も含まれているのだけれど、声をかけてくれた人からはかなり率直で詳細な感想を聞くことができた。

立っているだけでお客様が近づいてきて、商品を食べて、同情して買ってくれる。

これは、天職に違いない。

けれど、お客様の同情を引いて商品を買ってもらうって、ひょっとして藤木くん以上に卑怯なんじゃないか。

そんな罪悪感が芽吹いてから私は、バイトを入れる日を少しずつ減らし、最終的には別のアルバイトへと移ってしまった。

***

もう今から5〜6年も前の話である。

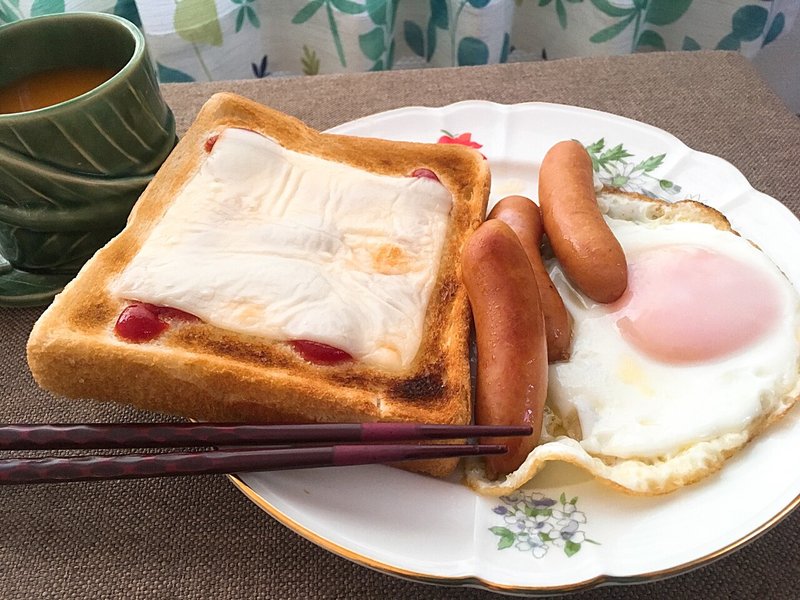

ふと絵本に出てくるような朝食が食べたくなってグリルで食パンを焼きソーセージを炒めていたら、不意に蘇ってきたあの日の記憶。

あの時ソーセージを焼いていたベテランさんは、今どこで何しているのだろう。

あの時、己の身に宿りし「かわいそう感」をフル活用して天職を謳歌していたら、「藤木くん」は今、どんな生活をしていたのだろう。

お読みいただきありがとうございました😆