第2章 4.侵害予防調査が難しい理由

侵害予防調査は、特許調査の中でも特に難しく、苦手に感じたり、調査を設計することや検索式を作成することができないといったりするサーチャーも多いように見受けられる。

近い発明の有無を確認する出願前調査や先行技術調査に対し、侵害予防調査では、自社のサービス等に関する想定される権利を全て漏れなく見つける必要がある。このとき、自社のサービスやビジネスモデル等を理解し、存在し得る特許権を想定して検索式を作成することが求められる。

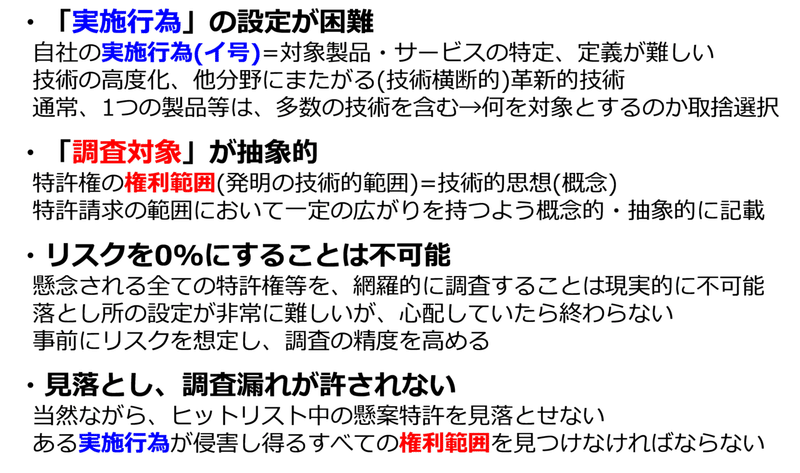

また、技術分類毎に付与される特許分類やキーワードの選定等、調査手法に関しても高度な知識が必要となる。その中でも対象となる「実施行為」の設定(特定)と、抽象的である「調査対象」の想定が侵害予防調査を難しくしている(図2.2)。

図2.2 侵害予防調査が難しい理由

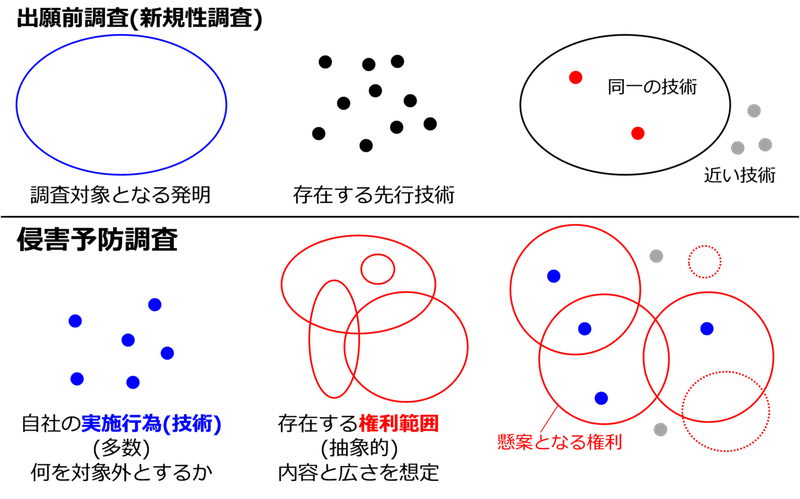

図2.3を参照しながら、侵害予防調査の特徴について他の特許調査(出願前調査)と比較して説明をする (※1、※2、※3)。

一般に、出願前調査(新規性調査、先行技術調査)では、調査対象がある程度明確となっている。つまり、調査対象となる請求項や発明を具体的に想定することが可能である。

そして、調査対象となる発明の概念(技術的思想)に含まれるか類似する実施例(具体的、客観的な技術)を開示する先行技術があるか否かを調査すればよい(具体例、つまり外縁の探索)。

図2.3 出願前調査と侵害予防調査の比較

これに対し、侵害予防調査では、前提となる自己の「実施行為」、具体的には、製造・販売しようとする対象製品、提供しようとしているサービスの特定や定義を行うことが困難であることが多い。年々、技術は高度化しており、他分野にまたがる横断的な技術も増えているためである。通常、1つの製品等は多数の技術を含んでいる。つまり、何を調査対象(観点)とするのか、何を調査対象としないのか、取捨選択の判断も重要となる(これが、非常に難しく、多くの観点を取り入れると際限がなく調査が発散してしまう)。

また、侵害予防調査では、「調査対象」が抽象的であるという特徴がある。発明の技術的範囲を画定する特許請求の範囲には、技術的思想が広く、抽象的かつ概念的に表現されている。 発明は、特許請求の範囲において一定の広がりを持つよう抽象的かつ概念的に記載されているのである。このような実体のない抽象的な特許請求の範囲の記載を想定して、検索式に具体化(翻訳)するという作業が必要となる 。

弁理士が普段から行っている発明を理解して、特徴的構成を抽出しクレームドラフティング(クレームの作成)を行う際の上位概念化・抽象化は、侵害予防調査において、対象製品等を理解して、特徴的な実施行為を抽出し検索式を作成する際の上位概念化・抽象化にある側面で類似すると筆者は感じている。つまり、侵害予防調査のスキルを向上のために、発明の抽出、クレームの作成業務を行い、発明品からクレームが生まれる過程を経験することが望ましい。

そして、侵害予防調査を行ったとしても、リスクを0%にすることは不可能である。侵害予防調査は、過去に公開されている情報に基づいて行われるため、出願はされているが、未公開の文献はいくら検索をしても当然ヒットしない。

また、全ての実施行為について想定し得る特許権を網羅的に調査し尽くすことには膨大な費用と時間が必要となるため、コスト面(時間と費用)を考慮すると、現実的には不可能である。

つまり、実施行為および調査範囲について、誰もが納得できる落とし所を設定することは非常に難しい(実質的に不可能)と言える。しかし、特許侵害のリスクを恐れていたら、いかなる事業も進めることはできなくなってしまう。事前にリスクを最大限想定し、費用対効果も考慮して、調査の精度を可能な限り高めることが重要となる。

↓つづき

※1: 鈴木利之、「効率的で漏れのない特許調査(後編)」、知財管理、Vol.60、No.2、p.303-308(2010年2月)

※2:鈴木利之、「特許調査研修会-応用編-」、日本弁理士協同組合(2016年7月)

※3:静野健一、「特許調査,特に権利調査における現状と課題」情報の科学と技術、Vol.65、No.7、p.284-289(2015年7月)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?