やさしい物理講座ⅴ87「空間を伝播する光(電磁波)の正体は電場と磁場の織りなす横波の振動である」

ビックバンありきの物理現象を疑わない今の物理学界に将来が不安である。天動説が改められて地動説が理解されるまで400年の歳月を要した。太陽を回る惑星の観測で「逆行」する現象が見られたがそこで気づくことなく天動説が続いた。地動説を唱えたガリレオの死後350年後にやっとその宗教裁判を間違いと認められた。

火の玉から始まったとするビックバン理論の矛盾(特異点・平坦性問題)で理論の再検証が行われると思ったが、観測(赤方偏移)の議論の出発点に戻らず、またもやミスリードされて屋上屋のインフレーション理論が出てきた。どんどん現実から遠ざかっていくような理論が積み上がり、何が何かよく分からない学問が物理学と天文学であろう。

ハッブルの発見した赤方偏移から再検証するべきであると考える。そして、今のビックバン理論やインフレーション理論は矛盾を抱えすぎている。かれこれ100年も経たのにまだ再検証されずに屋上屋の理論に終始している。

光は波長で表現される場合もあるが、本質は、光は電磁波であり、電場の周りに磁場が出来てその磁場の移動で電場ができその現象が交互に発生して空間を伝播するのである。

伝播するこの光(電磁波)の正体は電場と磁場の織りなす横波の振動である。

光の進む距離を振動数で割ると波長が算出される。

それは、空気中と水中の光の速度はどれくらいかを測定すると分かる。

空気中を伝搬した光が、ガラスや水などの異なる媒質に入ると、光の速度と波長は低下しますが、周波数は変わりません。

つまり、光は真空中では約300,000 km/秒で進み、屈折率は1.0です。しかし、水中では225,000 km/秒(屈折率1.3、 )に減速し、ガラス中では200,000 km/秒(屈折率1.5)になります。 ダイヤモンド中では屈折率は2.4とかなり高くなり、光の速度は比較的遅くなります(125,000 km/秒)。真空中の最大速度の約60%です。

宇宙空間は完全なる真空空間であるかというと否である。今騒がれているダークマターや宇宙空間ガスの存在がある。光(電磁波)が気の遠くなるような長い距離(空間)に存在する宇宙空間ガスの存在が光の速度を比較的遅くさせている。つまり、振動数は変わらずにので、この式が成り立つ。(光の壱秒間に伝播する距離)÷振動数=波長

これが赤方偏移と言われる現象であり、遠ければ遠いほどこの赤方偏移現象を示すのはこの物質(ダークマターや宇宙空間ガス)の存在である。遠方の星から届く光の波長が伸びる(赤方偏移)結果である。これを吾輩は「光のエネルギー減衰理論」と命名して、宇宙間物質(ダークマター)によりエネルギの減衰が起こり、観測者(地球)にとっては赤方偏移として観測されるのである。その宇宙間物質(ダークマター)の素粒子を「アクシオン」を想定している。

そして、ビックバン理論やインフレーション理論にはその理論の矛盾としている特異点がある。その特異点とは、物理学の法則が破綻する「密度が無限大」「温度が無限大」の点のことである。吾輩の「光のエネルギー減衰理論」でこのような屋上屋の理論(特異点)は解消され、不要な理論であることが分ると思う。

今回もビックバン理論やインフレーション理論を否定する立場で論ずるが報道記事を修正を加えずに紹介するので自己責任でご判断ください。

皇紀2684年6月28日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

前回のブログもご覧ください。

やさしい物理講座ⅴ75「宇宙空間は完全な真空なのであろうか?ダークマターの正体(謎の物質)と『光のエネルギー減衰理論』」|tsukasa_tamura (note.com)

光は空間を波(電磁波)として伝わり、物質によって放出・吸収されるときは粒子として振る舞うが知られている。

光が伝播する空間の物質を通過するときにエネルギーをその物質により減衰させられるならばその後の電磁波の振動数も減衰して波長の赤方偏移という観測できる状態が起こり得るのである。

暗黒物質の謎へ迫る -太陽から飛来する未知の素粒子アクシオンの検出を目指したサブミリサイズ”超伝導転移端型マイクロカロリメータ”の性能向上-

favorite64

2023年5月11日 | 論文へのGATEWAY

八木 雄大・東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻/宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系

現在の宇宙には数え切れないほどの星があり、その星々や周囲のガスが集まることで銀河になります。さらに数十から数千の銀河が集まり銀河群や銀河団といったより巨大な天体を形成します。このように宇宙では小さな構造が密集することで、さらに大きな構造をつくるという宇宙大規模構造が確認されています。宇宙の大規模構造は暗黒物質の重力の不安定性により宇宙初期から徐々に形成されてきたと考えられており、現在の宇宙を説明するために暗黒物質の存在は極めて重要になります。暗黒物質になり得る有力な候補として未発見の素粒子”アクシオン”があります。

我々はとくに太陽から飛来するアクシオンを地上検出するため、サブミリメートル (数百マイクロメートル) サイズの次世代熱検出器である ”超伝導転移端型X線マイクロカロリメータ” の性能向上を目指しました。粒子の入射により吸収体で発生した熱は金の熱ストラップを通って超伝導薄膜でできた温度計センサへ伝達されます。本研究では、熱を損失なく伝える熱伝導性の高いストラップを成膜することに成功しました。これにより、熱を効率良く伝搬することができ、より高い分光性能を発揮することが期待できます。また、実際に鉄吸収体を成膜した64素子アレイの製作に成功し、試験観測へ向けて着実に開発を進めました。

研究概要

アクシオンは存在が予言された理論上の素粒子で暗黒物質の有力な候補の一つです。アクシオンの一つの生成源として太陽が考えられています。アクシオンが存在すれば太陽内部の黒体放射光子*1が中心核に存在する57Fe*2と反応することでアクシオンが生成されます。この反応はアクシオンが暗黒物質の主要な成分であるかどうかには依存しません。我々は太陽から飛来するアクシオンを地球上で57Feを用意して再反応させ、14.4 keV*3相当の熱に変換されたものを超伝導転移端型X線マイクロカロリメータ (以下ではTESカロリメータ*4という) を用いて検出するという手法でアクシオンの存在を明らかにします。この方法ではアクシオンの質量に依存せず、原子核の遷移に伴う決まったエネルギーを探査すれば良く、アクシオンの質量領域を走査する必要が無いという利点があります。

TESカロリメータは14.4 keVを含むX線帯域 (数百eV−数十keV) の放射線に対して高い感度を持ち、熱雑音の小さい100 mK程度の極低温で動作させることで高い分光性能*5を発揮します。TESカロリメータは現在主流である半導体物質を用いた検出器に取って代わり、JAXAが参画している2030年代の大型X線天文衛星”Athena”にも搭載される次世代の分光観測を担う最先端の熱検出器です。また、宇宙機用だけでなく、ガンマ線を検出する医療応用やはやぶさ2のサンプルを含む地球外物質の分析、本稿で取り上げている地上でのアクシオン探査といった幅広い活用法が提案されています。一素子あたりのTESカロリメータのサイズはサブミリメートル (数百マイクロメートル) 程度ですが、効率的なアクシオン観測のために、たくさん並べるアレイ化をすることで受光面を広げつつ反応する57Feの質量を増やすことができます。1万素子アレイを用いた100日間の観測でこれまでに無い検出感度を達成できることが期待されています (Yagi et al. 2023a, J. Low Temp. Phys.)。

粒子を吸収したことで発生した熱をTESに伝え、その温度上昇を測ることで粒子一つ一つのエネルギーを検出することができます。熱を検知する温度計センサとなるTESは超伝導薄膜でできており、吸収体となる鉄の磁性の影響により分光性能が劣化しないように、TESと鉄吸収体を離して横置きにする構造を持っています。鉄吸収体で発生した熱は金で成膜されたストラップを通ってTESへと伝搬されます (図1)。熱を検出するという検出原理により、現在主流となっている電荷等の電気信号を検出するタイプの検出器 (シリコンPIN検出器等) に比べて、検出効率*6が飛躍的に向上されることが期待されます。

発生した熱を損失なく伝搬するために熱ストラップは高い熱伝導性を持つことが要求されます。そこで我々は高い熱伝導性を持つ膜が成膜できると報告されている電解析出法*7を用いて、成膜条件を変えながら適切な条件を模索しました。その結果、これまでの真空蒸着法*8によって成膜されていた金ストラップに比べて、8倍以上高い熱伝導性を持つ膜の成膜に成功しました。同じく鉄吸収体も高い熱伝導性が求められるため電解析出法により成膜を行いました。合金ではなく純粋な鉄の成膜は先行研究がほとんどなく、普通の鉄である56Feを用いて適切な条件の洗い出しを行いました。今回の製作で十分な膜厚を持つ鉄吸収体の成膜に成功し、初めて鉄吸収体付きの64素子のTESカロリメータの構造形成に成功しました (図2)。今後はこのような成膜条件で製作した素子の分光性能の評価を行う必要があります。

ビッグバンで生まれた元素はわずか数種類、それ以外はいつ、どうやって出来たのか?

2023.06.01

ブライアン グリーン コロンビア大学物理学・数学教授

なぜ物質が生まれ、生命が誕生し、私たちが存在するのか。膨張を続ける「進化する宇宙」は、私たちをどこへ連れてゆくのか。時間の始まりであるビッグバンから、時間の終わりである宇宙の終焉までを壮大なスケールで描き出し、このもっとも根源的な問いに答えていく本書から、星や私たち生物を形作る物質のもと=元素がいつ、どのように誕生したかに迫る。

*本記事は、『時間の終わりまで――物質、生命、心と進化する宇宙』(ブライアン・グリーン 著・青木薫 訳)から、内容を再構成してお届けします。

元素の起源

生物をできるだけ細かくすりつぶし、分子でできた複雑な機械をバラバラにすれば、その生物が何であったにせよ、同じ6種類の原子が含まれているだろう。その6つとは、炭素、水素、酸素、窒素、リン、硫黄である。学生はこれを覚えるために、頭文字を並べてSPONCHと言ったりする[Sは硫黄、Pはリン、Oは酸素、Nは窒素、Cは炭素、Hは水素の頭文字]。生命の原材料であるこれらの原子は、どこから来たのだろう? この問いにはすでに答えが与えられており、その答えそのものが、現代宇宙論の偉大な成功物語のひとつを体現している。

どんなに複雑な原子でも、それを作るレシピは簡単だ。正しい数の陽子を正しい数の中性子と混ぜ合わせて、小さな球(原子核)に詰め込み、陽子と同数の電子をその球の周囲にまとわせ、量子物理学の命じる軌道に乗せてやればよい。これで原子の出来上がりだ。

難しいのは、レゴのパーツを組み合わせるのとは違って、原子を構成する粒子たちはすんなり組み合わされてはくれないことだ。これらの粒子たちのあいだには強い引力や斥力が働くため、原子核の内部に簡単には入っていけない。とくに陽子は、みな同じ大きさの正の電荷を持ち、互いに電気的斥力を及ぼし合うため、原子以下のスケールで働く強い核力が支配的になる領域に押し込もうとすれば、途方もなく高い温度と圧力が必要になる。

ビッグバン直後の激烈な条件は、それ以降のどの時刻のどんな条件よりも極端だったため、陽子たちが電気的斥力を乗り越えて原子核を作るには絶好の環境だったように見えるかもしれない。超高密度の陽子と中性子が激しくぶつかり合えば、正しい数の陽子と正しい数の中性子の集団がおのずと形成され、周期表上の原子が次々と合成されていくだろう、と。

実際、それこそは、ジョージ・ガモフ(ソビエトの物理学者で、1932年に試みた最初の亡命では、ほとんどコーヒーとチョコレートだけを持って、カヤックを漕いで黒海を渡ろうとした)と、彼の指導する大学院生ラルフ・アルファーが、1940年代の末に提案したことだった。

ビッグバンで生まれた原子はたったの5種類?

ガモフとアルファーはおおむね正しかった。ひとつ見落としていたのは――ガモフとアルファーはそれに気づいた――ごく初期の宇宙は、温度が高すぎたことだ。初期宇宙では、空間は猛烈な勢いで飛びまわる超高エネルギーの光子で満ちていたため、陽子と中性子が結合するなり、その結合は光子によって打ち壊されただろう。

しかし、宇宙誕生から1分半ほど経過すると――猛スピードで状況が変わる初期宇宙では、1分半は十分に長い時間だ――、状況は変わったはずだということに、ふたりは気がついた。その頃になると温度は十分に下がり、典型的な光子のエネルギーでは強い核力に打ち勝てなくなって、最終的には、陽子と中性子は結びついたままでいられるようになっただろう。

もうひとつ、ふたりが見落としていたのは、複雑な原子の合成は、時間のかかる複雑なプロセスだということだ――こちらは後年明らかになったことだ。

複雑な原子を合成するためには、処方箋通りの個数の陽子と中性子が寄り集まって、一連の特殊な段階を踏まなければならず、そうしてできた粒子の集合は、やはり複雑な特定の粒子の集合とたまたま出会わなければならず、しかもその両者が混じり合って融合しなければならず……と、きわめて特殊な段階を順番に踏む必要がある。

美味しい料理のレシピと同様、素材を混ぜ合わせる順番はきわめて重要だ。そして、そのプロセスをとくに厄介にしているのが、中間段階に現れる陽子と中性子の集合の中には、不安定なものがあることだ。その場合、粒子たちが集合してもすぐにバラバラになってしまうため、料理の段取りが狂い、原子の合成がスムーズに進まなくなる。そういう段取りの遅れが、大きな問題になるのだ。

というのも、初期宇宙が猛烈なスピードで膨張するにつれて温度と密度はどんどん下がり続けるが、そのことは、陽子と中性子が十分に接近して融合できる時間の窓は、それほど大きくないということを意味するからだ。宇宙創造から10分ほど経つと、温度と密度が下がりすぎて、もはや原子核反応は起こらなくなるだろう。

今述べたことを定量的に調べると――アルファーが博士論文の中で最初にその仕事に取り組み、その後多くの研究者によって改良された――ビッグバン直後の時期に合成されたのは、周期表のはじめからいくつかの原子核だけだったことがわかる。

計算から、それら軽い原子の存在量の比が得られる――水素(1個の陽子)が約75パーセント、ヘリウム(2個の陽子と2個の中性子)が約25パーセント、ごく微量の重水素(1個の陽子と1個の中性子からなる重い水素)、ヘリウム3(2個の陽子と1個の中性子からなる軽いヘリウム)、リチウム(3個の陽子と4個の中性子)だ。

原子の存在量に関する詳細な天文学上の観測データから、理論から得られたこれらの比は、現実の宇宙の元素の存在比とよく合うことが確かめられた。こうして理論と観測のみごとな一致が示されたことは、ビッグバン後の数分間に起こったプロセスの詳細を明らかにする、数学と物理学の勝利である。

元素合成は鉄を目指す

生命にとって不可欠ないくつかの原子をはじめ、もっと複雑な原子はどうなるのだろう?

複雑な原子の起源について初めて提案がなされたのは、1920年代のことだった。イギリスの天文学者サー・アーサー・エディントン(「アインシュタインの一般相対性理論を理解している3人のうちのひとりだそうですね?」と尋ねられて、「3人目は誰だろう」と言ったことで有名)は、複雑な原子の起源について正しい考えを得ていた。恒星の内部は高温だから、複雑な原子をゆっくりと料理するには、お誂え向きだろうというのだ。

この提案は、ノーベル賞受賞者のハンス・ベーテ(私がコーネル大学の教授陣に加わったとき、私の研究室の隣がベーテの研究室で、午後4時きっかりに聞こえてくる彼の大きなくしゃみで時計を合わせることができた)、この分野で絶大な影響を振るうことになったフレッド・ホイル(1949年に放送されたBBCのラジオ番組で、たった一度の大きな爆発で宇宙が創造されたとするこの説を嘲笑してビッグバンと呼び、図らずも科学分野でもっとも簡潔で力強いニックネームを生み出した)をはじめ、何人もの優れた物理学者たちの手を経て、成熟した予測能力を持つ物理的なメカニズムになった。

ビッグバン直後に起こった変化の猛烈なスピードに比べると、恒星は、何百万年、ことによると何十億年ものあいだ安定した環境を与えてくれる。陽子と中性子が集まってできた中間状態が不安定なら、核融合のパイプラインはそこで停滞するが、十分な時間がありさえすれば、ゆっくりとなら元素は合成できる。

そのため、恒星の内部では、ビッグバンの直後とは異なり、水素がヘリウムになっても元素合成は終わらない。十分に質量の大きな恒星は、そこからさらに原子核同士を融合させて、周期表の先のほうにある、より複雑な元素を合成する。そしてその過程で、大量の熱と光を生み出し続けるだろう。

たとえば、太陽質量の20倍の質量を持つ大きな恒星は、その一生のうち最初の800万年間は、水素を融合させてヘリウムを作り、その後の100万年間は、ヘリウムを融合させて炭素と酸素を作る。それが終わると、恒星の中心部の温度はどんどん高くなり、それにつれて反応が急速にスピードアップする。その恒星が炭素を融合させてナトリウムとネオンを作り、原材料である炭素の在庫が尽きるまでには、1000年ほどかかるだろう。そこから6ヵ月でさらなる核融合が起こってマグネシウムが合成され、それからの1ヵ月ほどで硫黄とケイ素が合成される。その後わずか10日ほどで、残る原子が融合して鉄が合成される。

このプロセスは鉄でいったん停止するのだが、それには十分な理由がある。鉄の陽子と中性子は、あらゆる元素の中でもっとも強く結合している。その結合の強さが重要なのだ。

鉄の原子核にさらに陽子と中性子を詰め込んでもっと重い元素を作ろうとしても、鉄の原子核は、それ以上陽子や中性子を受け入れない。鉄の原子核はその剛腕で、26個の陽子と30個の中性子を強く締め上げ、可能なかぎりのエネルギーをすでに搾り取り、放出している。このうえ陽子と中性子を付け加えるためには、むしろエネルギーを入力――出力ではなく――しなくてはならないのだ。

その結果として、鉄に到達した時点で、徐々に大きく複雑な原子を合成して熱と光を出してきた恒星の核融合プロセスは、ゆっくりと停止する。あなたの家の暖炉に溜まった灰のように、鉄はそれ以上燃えることができないのだ。

では、有用な元素である銅や水銀やニッケルや、人々が好きな銀、金、プラチナ、エキゾチックな重元素であるラジウムやウランやプルトニウムなど、鉄より大きな原子核を持つ原子はどこから来たのだろうか?

重い元素は天体同士の衝突で生まれた

科学者たちは、そういう元素にはふたつの出所があることを突き止めた。

恒星の中心部がほとんど鉄になると核融合が停止して、外向きに押し出すように作用するエネルギーと圧力が生み出されなくなり、重力による内向きの力に対抗するものがなくなる。すると恒星は崩壊しはじめる。

恒星の質量が十分に大きければ、物質は猛烈な勢いで恒星の中心部に向かって落下する、これを「爆縮」という。それが引き金となって、中心部の温度が跳ね上がり、落下した物質が外向きに跳ね返されて宇宙空間に飛び出す。そのときに生じる激烈な衝撃波が、恒星の中心部から表面に向かう途中で出会った原子核を強く圧縮する。その激烈な圧力によって、鉄より大きな原子核が合成される。激しく踊り狂う粒子たちによって、周期表で鉄より重い原子核がすべて合成されるのだ。そして、衝撃波が恒星の表面に到達したとき、さまざまな原子がまとめて宇宙空間に吹き飛ばされる。

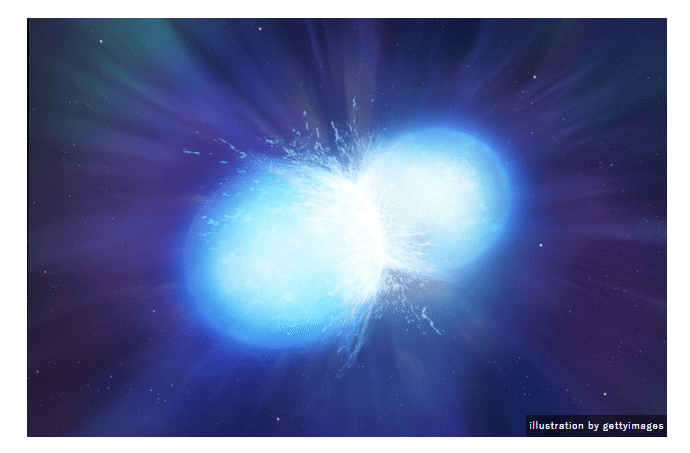

重い元素の第二の出所は、中性子星同士の荒々しい衝突だ。中性子星は、太陽質量の10倍から30倍ほどの質量を持つ恒星が、今まさに死なんとする断末魔の中で作り出す天体だ。中性子星は、ほぼ中性子――陽子に変身することのできるカメレオンのような粒子――でできているため、原子核を作る材料に不足はない。

しかし、ひとつ乗り越えなければならない壁がある。中性子は、中性子星のすさまじい重力から解放されなければ原子核を作ることができないのだ。そのために好都合なのが、中性子星同士の衝突である。その衝突の衝撃で、中性子は柱のように噴出する。中性子は電荷を持たず、電気的な斥力を感じないため集団を作りやすい。そうして集団になった中性子のいくつかは、カメレオンのスイッチを切り替えて陽子になり(そのとき電子と反ニュートリノを放出する)、複雑な原子核ができるのだ。

2017年には、中性子星同士の衝突によって発生した重力波が検出され(それは最初の重力波が検出された後のことだ。最初に検出されたのは、2個のブラックホールの衝突で生じた重力波だった)、それまでは理論的なおもちゃだった中性子星の衝突による原子核合成は、観察可能な事実の領域に入った。

検出に続いて怒濤のように分析が行われ、中性子星同士の衝突は、超新星爆発よりもいっそう効率的に、しかもいっそう多くの重い元素を生み出すことが示された。宇宙に存在する重い元素の大部分は、天体同士の激しい衝突によって作り出されたのかもしれない。

恒星内部の核融合で作られたのちに超新星爆発で放出されるか、または星同士の衝突で放出された粒子の柱の中で合成されるかしたさまざまな原子は、宇宙空間を漂い、やがて空間の中で渦を巻き、大きなガス雲に成長し、長い時間をかけて寄り集まり、新たな恒星や惑星となり、最終的にはわれわれを作り上げた。それが、あなたがこれまでに出会ったものすべてを作り上げている材料の起源である。

(翻訳:青木 薫)

2024.03.02

おかしい、「ビッグバン」の大爆発から始まったにしてはあまりにも…素朴な問いから生まれた「宇宙最大の難問」

宇宙はどのように始まったのか――

これまで多くの物理学者たちが挑んできた難問だ。火の玉から始まったとするビッグバン理論が有名だが、未だよくわかっていない点も多い。

そこで提唱されたのが「インフレーション理論」である。本連載では、インフレーション理論の世界的権威が、そのエッセンスをわかりやすく解説。宇宙創生の秘密に迫る、物理学の叡智をご紹介する。

*本記事は、佐藤勝彦著『インフレーション宇宙論 ビッグバンの前に何が起こったのか』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。

ビッグバン理論が解けない難問

――なぜなのかはわからないけれども、宇宙は火の玉として生まれた。そして、膨張していくなかで次第に温度が下がり、ガスが固まって星が生まれ、銀河や銀河団が形成され、現在のような多様で美しい宇宙がつくられた――

これが、ビッグバン理論の概要です。ビッグバン理論は、現実の観測によって傍証が示されました。そのことは確かなのですが、実はこの理論には、原理的に困難な問題がいくつかあるのです。本記事ではまず、そのことを見ていきます。

まず一つには、宇宙が「特異点」から始まったと考えざるをえないことです。特異点とは、物理学の法則が破綻する「密度が無限大」「温度が無限大」の点のことです。宇宙が膨張しているということは、その時間を逆にたどっていくと、宇宙はどんどん小さくなって、エネルギー密度はどんどん高くなっていきます。そして宇宙のはじまりが点であったならば、ついにエネルギー密度は無限大になってしまうのです。

つまり、宇宙のはじまりは物理学が破綻した点だったと考えざるをえないのです。キリスト教世界では「神の一撃」といわれますが、そういう物理学を超越した概念を持ってこなければ、宇宙が始まらないということです。思い上がりだと言われるかもしれませんが、物理学者は神の力を借りずに物理法則だけで宇宙の創造を語りたいと考えるものです。しかし、ビッグバン理論だけでは、それはできないのです。

二つめは、ビッグバン理論は、宇宙はなぜ火の玉になったのかについては、何も答えていないことです。初期の宇宙が火の玉になる理由は何も説明していないのです。これでは、宇宙のはじまりについて説明していることにはならないともいえます。

また、ビッグバン理論では現在の宇宙構造の起源を説明できないという問題もあります。宇宙の大きさが非常に小さかったときに、その中に「密度ゆらぎ」といわれる小さな濃淡のムラがあったことで、のちに濃度の濃いところを中心にガスが固まり、星や銀河、銀河団といった構造ができたと考えられています。しかし、ビッグバン理論では非常に小さな「ゆらぎ」しかつくれず、宇宙の初期に、銀河や銀河団のタネになるような濃淡をつくることが理論的に難しいのです。

なぜ宇宙は「なめらか」に見えるのか

それから、「ゆらぎ」の問題と裏表の話になりますが、宇宙の構造は遠いところまですべて一様なのはなぜかという問題があります。たとえば私たちの住む銀河から100億光年離れたところにある銀河と、その銀河とは反対方向に100億光年離れたところにある銀河とは、宇宙のはじまりから現在まで一度も因果関係を持ったことはありません。因果関係を持たない領域どうしが、言い換えれば、これまでまったく関わりを持たず相談もできないような遠方の領域どうしが、同じような構造をしているのはなぜなのかという問題です。これを「一様性問題」といいますが、この問題に対して、ビッグバン理論は答えることができません。

さらに、宇宙は膨張を続けているわけですが、観測によるかぎり、われわれの宇宙はほとんど曲がっていません(曲率がゼロに近い)。ユークリッド幾何学が成り立つような平坦な宇宙です。しかし、平坦なまま大きく膨張させることは、数学的には非常に困難なのです。これはプリンストン大学のロバート・ディッケが指摘した問題で、「平坦性問題」といわれています。これにもビッグバン理論は答えることができません。

このことを簡単に説明しましょう。

最初に、神様が「宇宙」という名のロケットを打ち上げると考えてみます。このロケットは、曲率が正か負かによって飛翔(=膨張)のしかたが変わってきます。神様が宇宙を打ち上げる力が少しでも弱い(曲率が正)と、加速度が足りず、宇宙は十分に飛翔せずに重力で落下してつぶれてしまいます。宇宙は短命となるため、私たちのような生命は誕生できません。逆に神様の力が少しでも強すぎる(曲率が負)と、非常に速い飛翔をしてしまい、ガスは一様に希薄になってしまうので、ガスが固まって天体を構成することができません。もちろん、生命は存在できません(図2―1)。

図2―1 平坦性問題

私たちが宇宙に存在するためには、神様が打ち上げの速度をきわめて精密に調整して、打ち上げから140億年近くたった現在でも曲率がほぼゼロという平坦な宇宙になるように設定しなければなりません。ほんの少しでも力が強かったり、弱かったりすると、現在の私たちは存在できないのです。そのためには打ち上げの速度(=膨張速度)を、なんと100桁という精度で微調整しなければなりません。

しかも、物理学には量子的な「ゆらぎ」、いわゆる「量子ゆらぎ」というものがあってつねに微小な振動をしているため、このような精度を確保することはきわめて難しいのです。「神様の手」さえも量子的にゆらいでいるため、曲率がほぼゼロになるよう(宇宙が平坦になるよう)、膨張速度を微調整することは至難の業なのです。これが「平坦性問題」です。

これらが、ビッグバン理論の原理的な困難です(図2―2)。

図2―2 ビッグバン理論の原理的困難

そして、こうした問題に物理学の言葉で答えるのが、1981年に私やアラン・グースらが提唱したインフレーション理論なのです。次回から、ご説明していきましょう。

参考文献・参考資料

ビッグバンで生まれた元素はわずか数種類、それ以外はいつ、どうやって出来たのか?(ブライアン グリーン) | ブルーバックス | 講談社(1/4) (gendai.media)

おかしい、「ビッグバン」の大爆発から始まったにしてはあまりにも…素朴な問いから生まれた「宇宙最大の難問」(佐藤 勝彦) | ブルーバックス | 講談社(1/2) (gendai.media)

やさしい物理講座ⅴ75「宇宙空間は完全な真空なのであろうか?ダークマターの正体(謎の物質)と『光のエネルギー減衰理論』」|tsukasa_tamura (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?