ジャズが教えてくれた中間管理職の『学習することへの不安を減らす』具体策

【組織変革】の駆動力 は

『生き残りの不安』を増大させるのではなく 『学習することへの不安』を減らさなければならない

と書きましたが 具体策の提案が不足していたので 再考察します

音楽ファンの一人として 諸先輩に物申す!

「ジャズは60年代で終わった」

「エレクトロニック化された音楽は聴くに値しない」

「セロニアス・モンク(※)を語れないようでは ジャズは語れないよ」

と難しい顔をして ウンチクを垂れる御仁

そうすることで「私はジャズに詳しい!」という自分のプライドが維持できるって思っているだけじゃないですか?

ジャズは よい音楽で それ以外はダメなんですか?

自分の知らないこと やったことがないことは まず否定する

『現状維持』『前例踏襲主義』から離れられない中高年管理職の心理と同じでは?

(※)セロニアス・モンクは しっかりした音楽理論と卓越したテクニックによって創造された『コントロールされた”ズレ”』で「何をやってもそれが魅力的に聴こえればOK」「ジャズは個性の音楽」を体現した 唯一無二のスタイルと存在感があるジャズマン(引用:GAVI評論家瞑言)

♬ 荒城の月 ♬

なぜ?新しい音楽を聴かないのか?

数年前 【Spotify】リスナーのデータをもとに調査した上記研究結果が話題になりました

人は33歳までに音楽的嗜好が固まり、新しい音楽への出会いを止める傾向がある

確かに 歳をとった人は いつも同じような音楽を聴く一方で 新しい音楽には興味を示さない傾向が強い気がします

ノックス大学の心理教授:フランク・T・マカンドリューが 学術系ニュースサイト・The Conversationで考察を披露しています

個人差はありますが 音楽の好みというのは10代前半に固まりはじめ 20歳ごろに固まり 年齢を重ねるにしたがって 仕事が忙しくなったり 家族のことに時間を取られたりして 新たな音楽に触れる時間が減少していって

33歳頃には 新たな音楽を聴くことは ほぼなくなっていく傾向が顕著

だということです

【生物学的見地】

コードやリズム メロディの微妙な違いを聞き分ける能力が年齢とともに低下する

ということもあって 自分があまり知らない音楽は すべて同じように聞こえてしまっていることが考えられます

【単純接触効果】

『単純接触効果』 接触する機会が増えると その相手に親しみが増す効果のこと(1968年にアメリカの心理学者ロバート・ザイアンスによって提唱されたため「ザイアンス効果」と呼ばれることもある)

マカンドリュー教授は 新しい音楽に触れる時間が減少していって『単純接触効果』で 流行の音楽を 好きになるほど聴くことがないこと から昔からの聴いていたお気に入りの曲を聴き続けることになると説いています

ヒップホップ好きの若者が ジャズをサンプリングして新しい音楽を創造していることを『温故創新』言い ジャズ好きのオッサンが新しい音楽を聴いて目覚めることを『新知覚醒』と言う(引用:GAVI評論家酩言)

『総論賛成各論反対』の結論は『現状維持』

企業・組織内に

『このままでは生き残れないので何とかしなくてはいけない』

と”危機意識”の拡散に成功してたとしても

「新しいことには 新しい勉強が必要なんだろ? 年配のオレには 今更感もあって 出来る人に任せておけばいいんじゃない?」

そして 実務を若い社員に任せて 実行の可否判断を迫られると

今 この方法で実施するのは 時期尚早だ もう少し分析しよう

新しいことを始めるには『失敗』というリスクが伴うので 今まで通りのことを継続していたら「責任を問われることはない」という”自己保身”心理も働くのでしょう

そんなことを繰り返して 無駄な時間だけが過ぎていって 部下もモチベーションも下がり 溝もひろがっていく結果になりかねません

中間管理職に腹落ちさせる方法

新規戦略・戦術を行うにあたって 中間管理職(ジャズに拘って新しい音楽を聴かない人のような)は 本質 が腹落ちしていないのではないでしょうか?

中間管理職に説明する経営陣にも 同じことが言えるのでは?

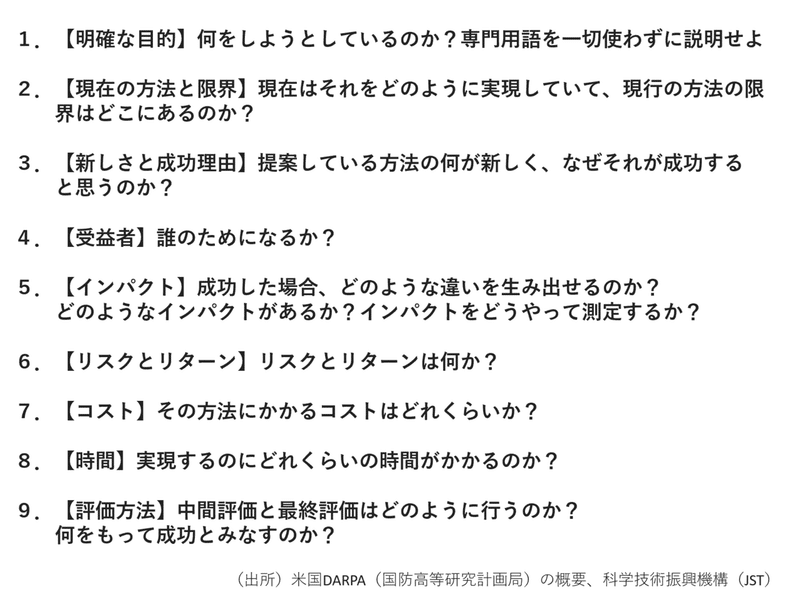

産業支援はどの国でも実施されていますが 米国DOD(国防総省)が企業説明に求める ハイルマイヤーの質問集 を使います

この質問に明確に回答できないベンチャー企業には投資しません

戦略的意図が 言葉だけで 単なるファンタジーに終わらないためには 具体的な経営プロセスを組み込んだものが必要です

【部長:部全体としての大きな視点】>【課長:課としての視点】>【係長:実務にあたるメンバーの視点】

と伝えていくにあたって それぞれの立場に応じた説明でフォーカスする部分に違いはあったとしても

『本質において一致』

ハイルマイヤーの質問集に対する 組織としての回答の軸がぶれないこと

『集団凝集性』と『集団浅慮現象』

『新しい学習への不安を軽減させる』第一歩は

経営陣 中間管理職が ハイルマイヤーの質問に回答できるまで考える

ここだと思います

私は「ウェットな関係重視」日本型経営企業・組織において 職制がある限り 本音での対話は存在しない と考えています

しかしながら 企業戦略・戦術面では ハイルマイヤーの質問集の回答が 共有された上での 本質的論議&対話 は成立すると思っています

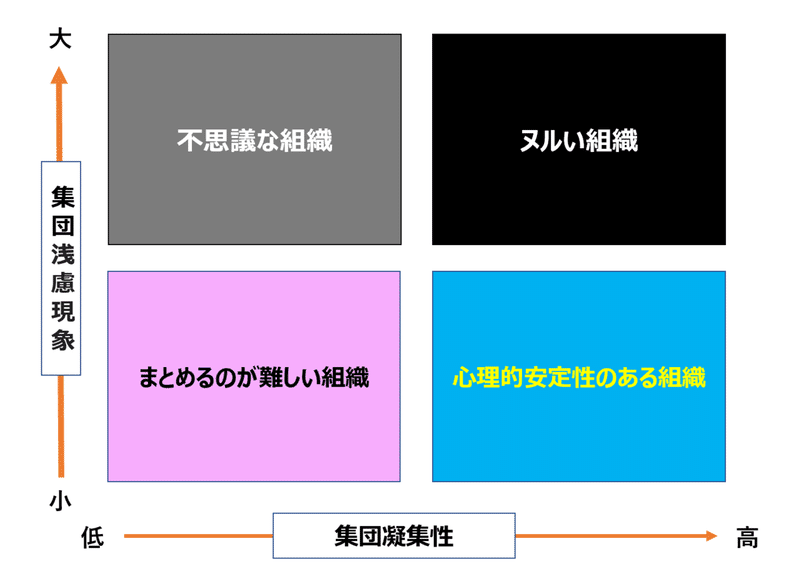

『集団凝集性』

集団が構成員を引きつけ その集団の一員であり続けるように動機つける度合い

この『集団凝集性』が高まれば 外部と隔絶されて 批判的な意見が受け入れなくなり 多様な意見が存在しなり 単一的になっていきます

ただの 仲良しクラブごっこ の「ヌルい職場」です

『集団浅慮現象』

グループ・シンクや集団思考とも呼ばれる「集団で決定された意思や方針の質が個人で考えたものよりも劣ってしまう現象」を意味する

つまり 組織の同調圧力によって 少数派の意見を持つメンバーに対して 暗黙のうちに多数派の意見に従うよう強制させます

少数派のメンバーは「和を乱したくない」「メンバーから嫌われたくない」などの理由から 会議などで誰かが異議を申し立てることができない雰囲気になります

『集団凝集性』が高く 『集団浅慮現象』に陥っている組織で 本音の対話なんて存在するはずがありません

「心理的安全性のある組織」と「ヌルい職場」は全く違います

『創造的摩擦』は必要

イノベーションを生む鍵は「建設的な意見の対立」をいかにつくるかにある。そのためには、多様な個性を持つメンバーを集め、異質なビジョンを組織全体で戦わせることが不可欠となる。ただし、各人の認識パターンや行動における志向を互いに理解し合えるような土壌がなくては、個性を潰し合う結果を招いてしまう。組織内の摩擦を創造的に転換するマネジメントがあってはじめて物事に対する多角的な切り口が生まれ、コラボレーションが可能になるのだ。(引用:ハーバード・ビジネススクール ドロシー・レオナルド教授著書『「創造的摩擦」を活用するマネジメント』)

誠実性の高さは 幅広い職業で いいパフォーマンスを生み出すと言われていますが ジャズメンは 誠実性が低い方が周りから評価されます

誠実性の高いジャズメン・・・スタンダード・ナンバーの演奏に長けている

誠実性の低いジャズメン・・・インプロヴァイゼーションに長けている

ジャズコンボは 誠実性は低いですが 本質が一致した 心理的安定性が高い組織 なので イノベーティブな音楽が創造できたと言えます

但し 個性が強いメンバーが多いので 短期プロジェクトには適していますが 長期プロジェクト(同じメンバーでの)になると 心理的安定性は日増しに低くなっていくでしょう

自分の気持ちに正直に生きるべきだ。好きなら好きと言えばいい。気に食わないのなら、そう言えばいいんだ。オレは妥協も我慢もしない。(マイルス・デイヴィス)

まとめ

イノベーションを生む鍵は 「建設的な意見の対立」

本質において一致 行動において自由 全てにおいて信頼

ハイルマイヤーの質問集 という切り口は とても有効と思います

「あなたの無知にアクセス」 いいフレーズです

おまけ

1950年代のアメリカでは 『ライブがあって』⇒『人の目に触れて』⇒『その評判がレコードの評価』という流れが普通でしたので ライブ・ステージにあがるチャンスの少なかった ソニー・クラーク は無名でした

レコード鑑賞がメインのジャズ喫茶文化であった日本が『クール・ストラッティン』の人気を作りました

当時のジャズ好きの若者(今はオッサン)は 本質を見抜く力 を持ってたって証拠です

『知新覚醒』 頑張ろうぜ オッサン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?